近年来,心血管疾病(CVD)仍稳居全球死亡率首位,仅2020年就导致超过1900万人死亡。心脏康复(Cardiac Rehabilitation, CR)作为一种循证干预手段,已被广泛证明可以有效降低心血管事件再发率和死亡率,改善患者生理和心理功能,提高生活质量。然而,CR的实际临床执行中,依从性不足、个体差异大、评估指标有限等问题始终存在,严重影响了其最大化疗效的实现。

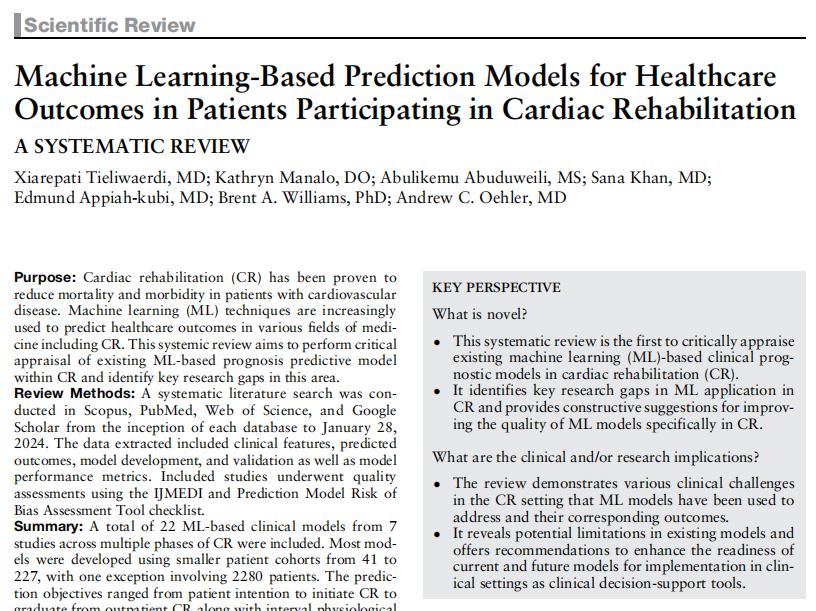

2025年初,《Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention》发表了一项由美国阿勒格尼健康网络(Allegheny Health Network)与卡内基梅隆大学联合完成的系统综述——《Machine Learning-Based Prediction Models for Healthcare Outcomes in Patients Participating in Cardiac Rehabilitation》。这项综述首次对应用于心脏康复领域的机器学习(ML)预测模型进行了系统的评价和方法学质量审查,填补了该领域研究体系性的空白。

一、研究背景:为什么需要机器学习?

传统的统计方法如逻辑回归、Cox回归等,在CR研究中已被广泛使用,但其本质强调变量的线性独立性与模型的可解释性,导致预测准确性有限。例如,一项使用峰值摄氧量预测一年内主要心血管不良事件的回归模型,其AUC(曲线下面积)仅为0.66,预测性能中等。而机器学习则具备以下优势:

•非线性建模能力强:可捕捉多变量之间复杂交互关系;

•适配多模态数据:如影像、心电图、文本、可穿戴设备数据等;

•具备“自我学习”能力:模型可通过不断训练优化性能;

•可应用于实时数据流:支持远程CR与动态预测。

尤其在当下可穿戴设备快速发展背景下,ML可高效处理连续监测的生理数据,实现远程康复的个性化反馈与预测。

二、综述方法与纳入研究概况

本项系统综述共纳入了7项研究,涉及22个ML模型,样本量从41例至2280例不等,覆盖意大利、澳大利亚、比利时、马来西亚、智利等国,均为单中心或双中心研究,研究设计以回顾性为主,少量为横断面或混合设计。

所研究的CR阶段主要集中于第二阶段(门诊康复),部分研究延伸至第三阶段(居家康复)。研究对象多为有心肌梗死、冠脉搭桥术或PCI术后史的患者,平均年龄集中在63-68岁之间,女性比例普遍偏低,仅19%-27%。

三、模型构建与临床应用方向

这22个模型在目标设定与方法路径上呈现多样化特点:

1. 预测患者行为倾向

是否会开始参与CR;

是否能完成整个康复周期;

是否能顺利由第二阶段过渡至第三阶段;

康复后能否重返工作岗位。

2. 预测康复干预成效

生理指标:如6分钟步行距离、血脂、最大摄氧量变化;

心理指标:如抑郁评分、焦虑指数的改善程度。

3. 预测远期依从性

研究发现,居家CR计划前6周的依从性可精准预测后续参与风险;

有研究构建模型识别“早期低依从风险人群”,用于指导资源重点投入。

4. 支持个体化方案制定

某些模型可基于患者体格参数、心理状态、社会背景预测最适合的运动强度与行为干预策略。

四、技术与算法特点

研究中采用的变量包括:

•基础信息:BMI、腰围、年龄、性别;

•医疗信息:基础疾病史、心电图、超声心动图、实验室数据;

•心理社会因素:焦虑抑郁量表、自我效能、健康感知;

•体能评估:如6MWT、峰值摄氧量等。

模型构建所使用的算法涵盖:

•传统机器学习:决策树、支持向量机(SVM)、随机森林、LASSO回归;

•集成学习方法:AdaBoost、XGBoost、CatBoost;

•特征降维方法:PCA(主成分分析)、递归特征消除等。

大部分研究使用交叉验证进行内部验证,但全部缺乏外部验证与模型校准,即未在不同人群或实际临床结果中测试其普适性与风险估计准确性。

五、模型表现评价

最佳模型在任务内的AUC介于0.82至0.91,敏感性最高达到0.95,说明其在“区分有/无结果事件”方面具备良好能力。然而:

•无一研究评估模型校准能力(calibration),即模型预测的风险值是否与真实发生概率匹配;

•预测指标多样且标准不一,难以进行Meta分析与直接比较;

•某些研究仅报告准确率(accuracy),但在样本中阳性率不均时,这一指标可能误导。

六、方法学质量与偏倚评估

本研究引入两套评价工具:

•IJMEDI质量评分:平均得分30.8/50,绝大多数为中等质量,仅1项为高质量;

•PROBAST偏倚风险评估:71%的研究整体存在较高偏倚风险,尤其集中在“分析方法”和“模型部署”两个维度。

七、未来研究建议与展望

1. 扩大样本量并建立多中心数据库:当前缺乏类似Framingham、QRISK2那样的“心脏康复专属预测数据库”;

2. 推进模型校准与外部验证:提升模型在临床实践中的可复制性;

3. 推动个体化康复模式优化:如根据模型推荐“混合型康复策略”(中心+居家+远程);

4. 加强CR研究的多模态数据集建设:推动影像、文本、动态生理信号整合应用;

5. 开展与传统回归模型的“同台竞技”比较研究:验证ML的真实临床增益。

总结

心脏康复作为慢病管理的重要支柱,其个体化路径优化正面临转型期。尽管当前机器学习模型在预测准确性上展现出不俗潜力,但仍需在数据质量、方法学规范、跨人群验证等方面持续进步。未来,随着可穿戴设备普及、远程康复模式发展,机器学习有望成为CR中的“智能大脑”,实现更加精准、动态、以患者为中心的康复服务。

参考文献:略

作者:张诗源编译

来源:《心肺康复与预防杂志》

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。