心肌梗死后,心肌细胞因缺血缺氧发生不可逆损伤,进而影响心脏泵血功能,导致心力衰竭等严重并发症。传统心肌梗死治疗主要依赖药物和介入手术,但对心功能的恢复和运动耐力的提升效果有限。近年来,心脏康复作为综合治疗手段,通过运动训练、心理干预及生活方式调整,被证实可改善患者预后。然而,传统康复方案缺乏对个体心肺功能的精准评估,可能导致运动强度不足或过度风险。无创心排量监测(ICG)可动态评估血流动力学及运动耐力,为个体化康复提供科学依据。为此,本研究探讨了心脏康复疗法配合无创心排量指导对心肌梗死患者心功能、运动耐力的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

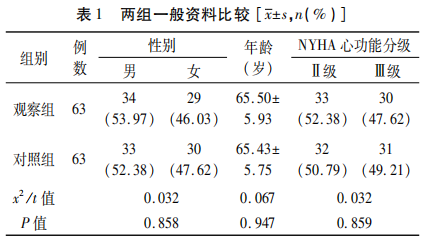

本研究已经医院伦理委员会审批。随机将 2023年5月—2024年12月本院收治的心肌梗死患者126例分为对照组(n=63)和观察组(n=63)。两组年龄、纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级等一般资料上无明显差异(P>0.05)。见表 1。

1.2 入选标准

(1) 纳入标准:

①符合心肌梗死诊断标准且经影像学检查确诊;

②NYHA心功能Ⅱ-Ⅲ级;

③病程≤3个月,左室射血分数(LVEF)≤45%;

④病情稳定≥2周;⑤患者均自愿签署知情同意书。

(2) 排除标准:

①存在严重心律失常;

②合并肺部感染或免疫系统疾病;

③严重肝肾功能障碍或恶性肿瘤;

④伴有认知障碍,无法配合研究;

⑤因故中途退出研究者。

1.3 方法

对照组予以常规康复干预,具体如下。①给予他汀类药物等常规药物治疗,并根据患者病情调整用药剂量。②采用心电监护监测体征变化,进行常规自我保健知识讲解以及康复训练指导。

观察组在对照组的基础上予以心脏康复疗法配合无创心排量指导,具体如下。

(1) 心脏功能恢复训练。

①住院期康复管理:术后第 1天严格卧床,逐步过渡至床上翻身、坐位平衡训练及床旁站立适应性练习,随后开展室内步行训练。运动强度以患者无胸闷、气促、血压波动及恶性心律失常为安全阈值。

②出院早期强化训练(2周内):基于 6min步行试验评估结果制定个性化运动处方,包括节活动度训练、平地步行、肌肉放松疗法等,全程采用动态心电监测系统保障运动安全。

③中期耐力提升阶段(3个月内):逐步引入中等强度耐力训练,包括匀速慢跑、游泳及器械抗阻练习。训练频率设定为每周 5次,单次持续 30~40min,遵循负荷渐进原则。

(2)ICG监测指导。采用无创心排量监测仪在训练前后及训练过程中监测患者的心排血量(CO)、心脏指数(CI)等血流动力学指标,根据监测结果调整运动强度和方式,确保训练安全有效。

两组均连续干预 3个月,通过定期门诊复诊及远程沟通完成数据采集,重点记录两组患者心功能指标、运动耐受度及血流动力学参数的动态演变。

1.4 评价指标

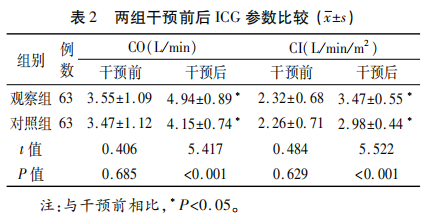

(1) 干预前、干预 3个月后分别采用 ICG监测并记录两组 CO及CI。

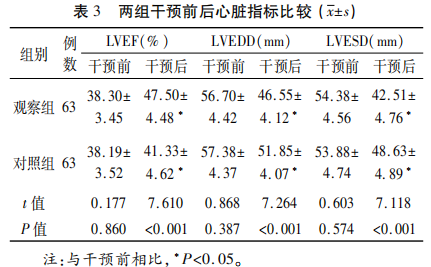

(2)本研究采用超声心动图技术对两组受试者进行心功能动态评估,分别在干预基线期及干预后 3个月时间节点测定左室射血分数(LVEF)、左室舒张末期容积(LVEDD)和左室收缩末期容积(LVESD)等核心参数。

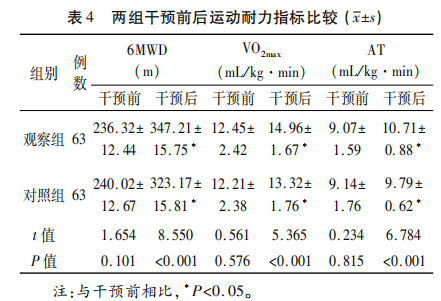

(3)干预前、干预 3个月后分别采用 6min步行距离(6MWD)、最大摄氧量(VO2max)、无氧阈(AT)评估两组的运动耐力。其中 6MWD是在规范测试走廊记录 6分钟步行最大位移,其位移距离与运动耐力呈正相关;VO2max、AT值采用科时迈cosmed运动心肺试验系统监测,数值越高运动耐力越强。

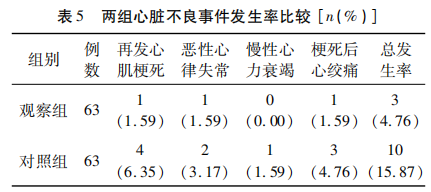

(4)统计两组干预期间发生的心脏不良事件。

1.5 统计学处理

数据处理使用 SPSS26.0软件,其中计量资料以(x̅±s)表示,t检验;计数资料以[n(%)]表示,x2检验;P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组干预前后 ICG参数比较

干预后两组 CO、CI值均高于干预前,且观察组比对照组高(P<0.05)。见表 2。

2.2 两组干预前后心脏指标比较

干预前两组 LVEF、LVEDD、LVESD值相比无明显差异(P>0.05);干预后两组 LVEF值均高于干预前,LVEDD、LVESD值低于干预前,且观察组变化幅度比对照组大(P<0.05)。见表 3。

2.3 两组干预前后运动耐力指标比较

干预前两组 6MWD、VO2max、AT值相比无明显差异(P>0.05);干预后两组上述指标均高于干预前,且观察组比对照组高(P<0.05)。见表 4。

2.4 两组心脏不良事件发生率比较

观察组心脏不良事件发生率比对照组低(x2=4.203,P=0.040<0.05)。见表 5。

3 讨论

CHF是由冠心病、高血压等多种疾病引起的一种严重的心血管疾病,患病后会出现明显的心室充盈程度改变,导致患者心功能下降,进一步对患者的日常活动产生影响,导致其活动受限 。同时,CHF还会出现血流动力学改变、血管弹性减弱等问题,若未及时对CHF病情进行控制,则会导致下肢循环障碍风险增加,诱发下肢深静脉血栓、肌肉萎缩等不良事件发生,使患者的生活质量不断下降 。

目前,CHF患者在恢复期不仅需要通过药物进行治疗,同时需要通过康复训练促进患者早日康复,加快其运动功能的恢复。常规康复护理主要从饮食、运动等方面入手,虽然能够帮助患者养成良好的生活习惯,加快心功能改善进程,但在改善患者运动耐力方面效果不佳 。有氧运动是一种节奏性强、持续时间长的运动方式,通过平板步行、踏车等运动方式,能够促进机体进行有氧代谢,有效增强机体运动耐力,改善心肺功能。对于CHF患者,目前认为不同强度的有氧运动产生的作用可能存在差异,中等强度间歇有氧运动有利于促进患者左心室重塑,增加心排出量,促进左心室舒张末期容积及左心室射血分数改善,降低血浆神经激素水平,改变骨骼肌组织学特点,以对抗炎症的方式促进机体整体功能的改善,还可缓解患者焦虑、抑郁等不良情绪,促进心理应激能力提高,调节神经激素水平,降低对心脏的刺激,有效促进CHF患者心肺功能的改善 。

CHF患者会出现肺弥散能力下降等问题,部分患者还会伴有不同程度的肺动脉高压,甚至出现肺淤血、生理性死亡增加等问题。以上问题的出现会使患者肺通气-灌注比例出现异常,导致呼吸中枢被过度刺激,使患者产生过度通气的情况,增加运动时呼吸做功,引起呼吸肌疲劳,诱发呼吸困难等症状,加重心肺功能损伤 。本研究中,观察组最大摄氧量、最大氧脉搏、每分钟最大通气量水平较对照组更高。推测原因,中等强度间歇有氧运动能够起到扩张血管的作用,有利于降低外周血管阻力,增加心肌供氧量,提高心肌代谢能力,增强肌球蛋白 ATP活性、心肌收缩能力,改善心排血量,降低心脏损伤,改善心肌应变水平,可达到保护心血管的目的,从而改善心肺功能 。

本研究中,观察组GQOL-74评分较对照组更高,6MWT 距离更远。推测原因,中等强度间歇有氧运动能够促进机体氧化应激反应及炎症反应减轻,增加心脏及全身组织供氧量,促进氧合功能改善,改善血液循环,促进摄氧量增加,促进骨骼肌氧化酶活性增强,加快肌肉骨骼功能恢复,有利于患者呼吸肌力量增强、膈肌厚度增加,促进患者呼吸肌代谢反射减弱,在加快患者呼吸功能改善的同时,促进交感神经活性降低,减慢心率,降低血压,减少心脏负荷,促进患者运动及静息时血流灌注增加,从而促进运动耐力提升、生活质量提高。此外,对比两组康复锻炼总依从率,相比于对照组的83.33%(40/48),观察组97.92%(47/48)更高。分析原因,中等强度间歇有氧运动可促进血管内皮功能改善,降低神经交感张力,提高骨骼肌肌力及耐力,促进肌肉氧化酶活性增强,提高血液氧摄取率及骨骼肌氧化能力,提高患者的生活质量,从而使其能够积极参与康复训练,提升康复锻炼依从性 。

综上所述,CHF患者采用中等强度间歇有氧运动,有利于改善其心肺功能,提高其生活质量、运动耐力,对提升其康复锻炼依从性效果显著。

参考文献:略

作者:吴珊 王春飞 李雪君

单位:广东祈福医院

来源:黑龙江医药

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。