慢性心力衰竭是很多心血管疾病的归宿,也是主要的死亡原因。传统模式下治疗该病通常都是对患者的体力活动进行限制,减轻患者的循环负荷,但是长期安静的卧床就会造成深静脉血栓,患者的骨骼肌也会萎缩,运动耐力极为低下,容易对心脏造成负面的影响。心力衰竭容易使患者的身体活动能力有所减退,对于康复治疗的需求也会加大,治疗效果也会逐渐加大。本研究对部分慢性心力衰竭患者实施心脏康复运动,可以对患者的心功能有效改善,现报告如下。

一、资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年8月~2019年10月我院收治的60例慢性心力衰竭患者,按随机数字表法分为对照组与观察组。对照组30例,男女各15例;年龄48~75岁,平均(54.88±13.20)岁。观察组30例,男16例,女14例,年龄49~78岁,平均(54.40±13.20)岁。经对比,两组基线资料差异无统计学意义(P>0.05),纳入标准:符合慢性充血性心力衰竭和冠心病诊断标准;年龄在45~70岁。排除标准:心功能Ⅳ级或存在急性心功能不全;严重主动脉狭窄。

1.2 方法

全部患者在入院后均按照心力衰竭治疗方面的原则,以患者的病因以及诱因对患者进行吸氧,转换患者的酶抑制剂。

对照组仅实施基本的医疗措施,主要是让患者卧床休息,没有采取其他康复运动。观察组患者在实施基础医疗措施的基础上,实施康复运动方法,具体如下:对患者实施临床治疗的过程中,需要依据患者的实际病情对患者实施康复运动。康复运动的方式根据“心功能分级”“治疗分级”等标准为患者实施心电监护。每次活动之前对患者的血压进行记录,并记录患者的心率与心电图,随时询问患者的主观感觉,观察患者客观方面的表现,每次的运动全部从低运动量开始,循序渐进将运动强度逐渐增加。

1.3 观察指标

①临床心功能,根据美国纽约心脏病协会(NY-HA)心功能分级;评定心功能,治疗前后安排专人使用测定仪来测定心脏功能,主要包括每搏输出量(SV)、心输出量(CO)、左室射血分数(LVEF)、心脏指数(CI)。②观察两组患者的平均住院时间。

1.4 统计学分析

在统计学软件SPSS 21.0系统中录入研究数据,计量资料应用均数±标准差(x-±s)表示,用t检验对比,当P<0.05时,差异有统计学意义。

二、结果

2.1 对比两组患者的临床心功能

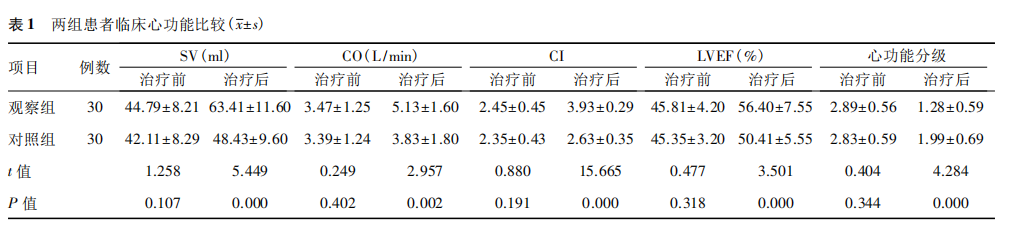

实施心脏康复运动前,两组患者的SV、CO、CI、LVEF、心功能分级差异无统计学意义(P>0.05);实施心脏康复运动后,观察组SV、CO、CI、LVEF、心功能分级指标明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 对比两组患者平均住院时间

实施心脏康复运动后,观察两组患者平均住院时间,观察组(13.11±7.29)d,明显短于对照组的(19.60±12.45)d,差异有统计学意义(t=2.464,P<

0.05)。

三、讨论

心力衰竭患者通常不能进行运动,不同类型不同阶段的心力衰竭患者体力活动受到相应的限制,主张最好能够卧床休息,减少心肌氧的耗量。通过安静的卧床可以在短期内加速患者的利尿,减轻心力衰竭心肌方面的做功量,这是急性心力衰竭病情出现恶化的主要原因。但患者长期卧床,血流相对来说比较缓慢,增加血液的黏稠性,很容易发生血栓。

活动量小的情况下,膈肌与肋间肌的运动也会有所降低。这就会促使患者的肺活量或者是血流比值不断下降,对人体的气体交换功能造成巨大的影响。患者呼吸道中的分泌物也会有所加剧,容易出现吸入性肺炎,胃肠蠕动在减缓的情况下患者的食欲也会有所下降。

康复运动使用于慢性心力衰竭患者中,可以发挥独特的作用,可以将患者的心率不断降低,并降低亚极量运动时的心率,相对降低定量运动的通气量,对患者的通气功能加以改善,提高患者的最大摄氧量,对患者的体力活动能力加以改善。通过康复运动可以将患者的血压降低,减轻患者的体重,对患者的运动耐量加以改善,避免因为过度激活引发的交感神经系统活性,将副交感神经的系统活性增加。患者部分逆转的骨骼肌也会出现异常,可以加速骨骼肌血液的循环,对有氧代谢进行改善。

研究可见,慢性心力衰竭患者通常是采用适度的康复运动方案才可以保证安全和有效,所有患者可以顺利完成运动方案。通过康复运动的实施,能够逐步提高的患者的心脏功能。观察组心功能相对恢复较快,和对照组进行对比,存在的差异十分显著,患者平均住院时间也得以缩短。

综上所述,慢性心力衰竭患者运用心脏康复运动可以有效对患者的临床心功能加以改善,缩短患者的平均住院时间,临床值得大力推崇。

参考文献(略)

作者:张小燕,江玲,区嘉欣

作者单位:广东省佛山市第五人民医院

文章来源:吉林医学

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。