慢性心衰是一种进展性多因素疾病,具有较高的患病率、死亡率及再入院率,给社会和家庭带来较大的经济及心理负担。运动不耐受和呼吸困难是慢性心力衰竭患者的主要症状,也是导致患者生活质量下降的主要原因。引起心衰患者上述症状的机制除了血流动力学异常外,还包括外周骨骼肌的变化,大量研究证实有氧运动可逆转这一改变并提高心衰患者的运动能力。但近期研究发现心衰患者肌肉无力首先发生在呼吸肌,然后出现在四肢。伴有呼吸肌疲乏的心衰患者,呼吸困难症状更显著,运动耐力进一步降低。吸气肌训练(IMT)已被证实可以改善慢性心力衰竭患者呼吸肌功能及生活质量,减轻呼吸困难的程度,提高运动能力。本研究的目的主要是探索IMT联合有氧运动是否可给慢性心衰患者带来更大的获益。

一、 资料与方法

1.1 研究对象

选择2020年1月至2021年6月期间辽宁省金秋医院心脏康复中心收治的100例明确诊断为慢性心力衰竭患者。患者被随机分为有氧运动组和联合训练组,每组各50例。纳入标准:(1)符合《中国心力衰竭和治疗指南2018》中的相关诊断标准,且慢性心力衰竭症状及体征稳定3个月以上;(2)纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级Ⅱ~Ⅲ级;(3)年龄55~69岁。排除标准:(1)严重认知功能障碍或无法配合者;(2)肢体功能障碍;(3)严重的心律失常;(4)不稳定型心绞痛、急性心肌梗死;(5)未控制的高血压。本研究已通过我院伦理委员会的审核,且所有研究对象均在知情同意下签署了知情同意书。

1.2 研究方法

所有患者均接受规范化的抗心衰药物治疗,并进行心肺运动试验指导下的中等强度持续有氧运动,3次/周,45min/次,运动目标心率(次/min)=无氧阀下心率-10。联合训练组在此基础上还需进行每周3次的呼吸肌训练,具体如下:(1)缩唇呼吸训练:患者平卧或坐位,放松,尽自己最大努力缓慢深吸气,嘴成口哨样后再缓慢呼气,呼吸气时间比为2~3∶1,重复训练,10~15min/d;(2)腹式呼吸:患者仰卧位,放松,用鼻腔缓慢吸气,治疗者将手掌置于患者肋缘下感受胸廓起伏,以缩唇的方式缓慢吐气,重复训练,10~15min/d。

1.3 观察指标

所有患者共接受12周的治疗,治疗前后均进行心肺运动试验、6min步行试验、明尼苏达心力衰竭生活质量量表(MLHFQ)检查。观察患者治疗前后相关指标的变化。

1.3.1 一般临床资料

收集所有入选患者的临床基本资料,包括年龄、性别、身高、体重、吸烟史及合并症等。

1.3.2 心肺运动试验

采用某品牌心肺运动踏车检测受试者的运动能力和肺功能。每次心肺运动试验前先进行静态肺容量测定,包括第1秒用力呼气容积(FEV1)、用力肺活量(FVC)、最大通气量(MVV)。所有受试者依据其年龄、性别、既往运动能力及病情选择不同的功率(10~25W/min)递增(即Ramp方案)进行运动,直至出现症状限制或达到最大预计心率停止运动。测定内容包括峰值摄氧量(PeakVO2)、二氧化碳通气当量斜率(VE/VCO2slope)、最大通气量(VEmax)、运动时间等指标。

1.3.3 6min步行试验

选取病区内30m长的走廊设立起始点,起始点均放置一把椅子,在医护人员监测下,患者以自己可以耐受的最大速度行走6min,测量行走距离,即6min步行距离(6MWD)。

1.3.4 生活质量

MLHFQ包括身体领域、情绪领域及其他领域3个维度,共21个条目构成,其中身体领域8条目、情绪领域5条目、其他领域8条目,每条目得分0~5分,总分为105分,分值越高,提示生活质量越低。

1.4 统计学处理

采用SPSS 20.0统计软件。计量资料以均数±标准差(x¯±s)表示,比较采用t检验,计数资料以百分率表示,比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

2.1 一般资料分析

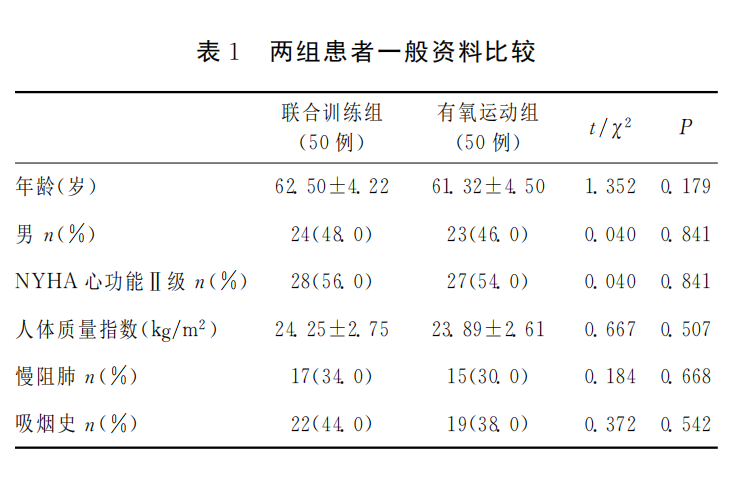

两组年龄、性别、NYHA心功能II级比例、合并慢阻肺比例、吸烟史、人体质量指数等临床一般资料比较均无统计学差异(P均>0.05)。见表1。

2.2 两组肺功能及生活质量评分比较

治疗前,两组FEV1、FVC、MVV、MLHFQ评分比较均无显著差异(P均>0.05)。与治疗前比较,治疗后,两组MLHFQ评分均显著降低,联合训练组FVC、MVV均显著升高(P均<0.01);与有氧运动组比较,联合训练组MLHFQ评分显著降低,MVV显著升高(P<0.05或<0.01)。见表2。

2.3 两组心肺运动试验指标及6MWD比较

治疗前,两组PeakVO2、VE/VCO2slope、VEmax、运动时长、6MWD比较无显著差异(P均>0.05)。治疗后,两组PeakVO2、运动时长、6MWD及联合训练组VEmax均显著升高,联合治疗组VE/VCO2slope显著降低(P<0.05或<0.01)。与有氧运动组比较,联合治疗组VE/VCO2slope显著降低,VEmax、运动时长显著升高(P均<0.01)。见表3。

三、讨论

慢性心力衰竭患者由于心输出量减少,呼吸肌灌注不足,肌纤维类型发生转变并出现萎缩,呼吸肌的肌力及耐力显著降低,这也是限制心衰患者运动能力、降低其生活质量以及导致不良预后的独立危险因素。慢性心衰患者因肺淤血、支气管粘膜水肿、生理性死腔增加、肺动脉高压、肺弥散能力下降等原因导致肺通气-灌注比例失调,刺激呼吸中枢引起过度通气,导致心衰患者运动时呼吸肌做功显著增加,促进呼吸肌疲乏的发生。呼吸肌疲劳通过肌肉代谢反射可导致交感神经活性增加,进而表现为心率增快、全身血管收缩,心脏做功增加及骨骼肌血供减少,运动能力下降。既往已经有多项研究证实,IMT可以改善心衰患者的呼吸肌的力量和耐力,增加膈肌厚度,进而改善呼吸功能。除此之外,IMT可以减弱慢性心衰患者的呼吸肌代谢反射,降低交感神经活性,使血压及心率降低,减轻心脏负担,增加心衰患者静息及运动肢体的血流灌注,改善运动能力。

本研究结果显示,与治疗前比较,慢性心衰患者同时接受有氧运动及IMT,可使患者FVC、MVV升高,且心肺运动试验中VEmax显著升高,VE/VCO2slope显著降低,这说明IMT可改善慢性心衰患者的肺功能。同时接受两种运动训练可使心衰患者的生活质量进一步改善。两组患者的PeakVO2及6MWD均较干预前显著升高,组间比较虽然有上升趋势,但无统计学差异,这一结果与Winkelmann ER等的研究结果相反。这可能是因为本研究没有对呼吸肌疲乏患者进行单独分组,同时训练的时长较短。但是本研究发现IMT对单独有氧运动而言,可使患者运动时长方面获得额外的好处。

综上所述,慢性心衰患者行心脏康复治疗时同时进行IMT,可进一步改善肺功能、生活质量,提高运动时长。

参考文献(略)

作者:王媛,刘丹,刘培良,苗磊

作者单位:辽宁省金秋医院心脏康复中心

文章来源:心血管康复医学杂志2022年8月 第31卷第4期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。