冠心病是我国最常见的心血管疾病,近年来,流行病学调查显示我国冠心病的患病率和死亡率呈逐年上升的发展趋势。目前针对冠心病的治疗主要包括药物治疗及血运重建技术,但很多患者经过上述治疗后生存质量并没有得到显著提高。增强型体外反搏(Enhanced external counterpulsation, EECP)是一种无创体外辅助循环装置,在心脏舒张期通过气囊对患者下肢及臀部进行序贯式加压,从而增加冠状动脉的血流灌注和回心血量,改善心脏供血,提高患者生存质量。

运动后的心率恢复可以反映心脏自主神经功能,运动过程中迷走神经的抑制会导致心率的升高,而运动过后迷走神经兴奋性增加导致心率的降低。慢性的心肌缺血缺氧会导致自主神经功能调节失衡和功能障碍。研究表明,运动后的心率恢复值是冠状动脉狭窄程度的独立预测因子,心率恢复的异常提示冠心病死亡风险的增加。本研究旨在探讨EECP对冠心病患者心率恢复及预后的影响。

一、资料与方法

1.1 一般资料

选择邯郸市第一医院心内科2016年1月至2016年12月期间行EECP治疗的冠心病患者142例。纳入标准包括:既往行冠脉造影检查冠脉大血管狭窄程度≥50%的冠心病患者;至少能运动3min以上。排除标准:严重的肝、肾疾病;未控制的严重心律失常;心脏移植后;中重度主动脉关闭不全;肺动脉高压;各种出血性疾病或正在服用抗凝剂,血浆凝血酶原时间国际标准化比值(INR)>3.0;瓣膜性、先天性心脏病;血栓性静脉炎;静脉血栓形成;下肢大隐静脉曲张;感染性疾病;恶性肿瘤;未控制的高血压(>180/100mmHg);永久性起搏器或心脏除颤仪植入术后;妊娠,胸/腹主动脉瘤等。142例冠心病患者被随机分为药物治疗组(72例)和EECP组(70例),收集所有入选患者的临床资料,并签署知情同意书。

1.2 实验方法

1.2.1 治疗方案

(1)药物治疗组:给予阿司匹林、氯吡格雷、阿托伐他汀等冠心病二级预防药物,合并其他慢性疾病的患者给予相应的药物治疗;(2)EECP组:在药物治疗组的基础上给予EECP治疗(NYHA分级≥2级的患者先控制到干体重,临床症状减轻后再开始行EECP治疗),2次/d,疗程18d,共36次。EECP包括空气压缩器、治疗台、控制台及3副充气囊套。充气囊套包扎在患者的双下肢及臀部,由一名有经验的医生根据心电周期来调节气囊的充气及放气时间,气囊的压力220~300mmHg之间。在心电R波的触发下,气囊自小腿、大腿、臀部由远及近序贯充气,使近端大动脉的塌陷晚于远端较细的肢体动脉,于心脏的舒张期将肢体动脉血流驱回至主动脉,增加主动脉根部舒张期的灌注压,改善心、脑等重要脏器血流灌注;于心脏的收缩期,三副充气囊迅速排气,降低心脏射血的阻力,减少心脏做功。

1.2.2 观察指标

心肺运动试验(Cardiopulmonary exercise testing,CPET)是一项能够客观评价心脏和肺脏储备功能和运动耐力的无创性检测方法,不同于传统的平板运动试验及肺功能的检查,其可以在负荷递增的运动过程中反映人体的心肺功能指标。两组患者治疗前后均行CPET检查,运动方案选择次极量运动试验或症状限制性运动试验,目标心率=(220-年龄)×85%,运动前先进行静态肺功能的测定,静息3min后,以55~65r/min的速度在无负荷状态下踏车3min,再以功率10~15W/min的速度递增,直到心率达到目标心率或出现症状限制。运动过程中连续监测患者的耗氧量、血压、运动负荷量、肺通气指标及心电变化。出现下列情况即终止试验:到达目标心率;发生严重的心绞痛或急性心肌梗死;运动过程中患者动脉压≥250/120mmHg或收缩压下降超过基础值10mmHg,并伴有心肌缺血症状;出现面色苍白、皮肤湿冷等低灌注体征;出现腿部酸痛不能继续试验、力竭、呼吸困难等症状;持续性室速;逐渐加重的神经系统症状(眩晕、共济失调等)。记录运动前患者的静息心率;运动过程中达到峰值运动强度时的心率、功率负荷(Load)、代谢当量(Mets)及运动时长;运动结束后心率恢复期1、2min时的心率(HR1、HR2)。

1.2.3 主要预后终点事件及随访

本研究主要终点为随访期间发生主要不良心血管事件(MACE)包括:全因死亡、再发心绞痛、心肌梗死、新发心力衰竭、再次血运重建。随访情况:随访周期分别为1、6、12、24、30、36月,通过门诊、电话等形式进行随访,由专业心血管医生记录随访情况。

1.3 统计学方法

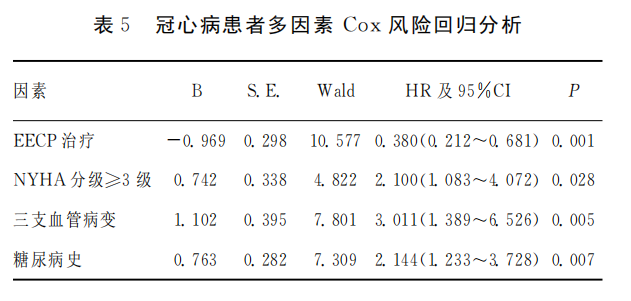

应用SPSS 23.0统计软件分析,计量资料以均数±标准差(x¯±s)表示,比较采用t检验,计数资料以百分率表示,比较采用χ2检验。采用多因素Cox分析两组患者随访期间发生MACE的影响因素。P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

2.1 一般资料

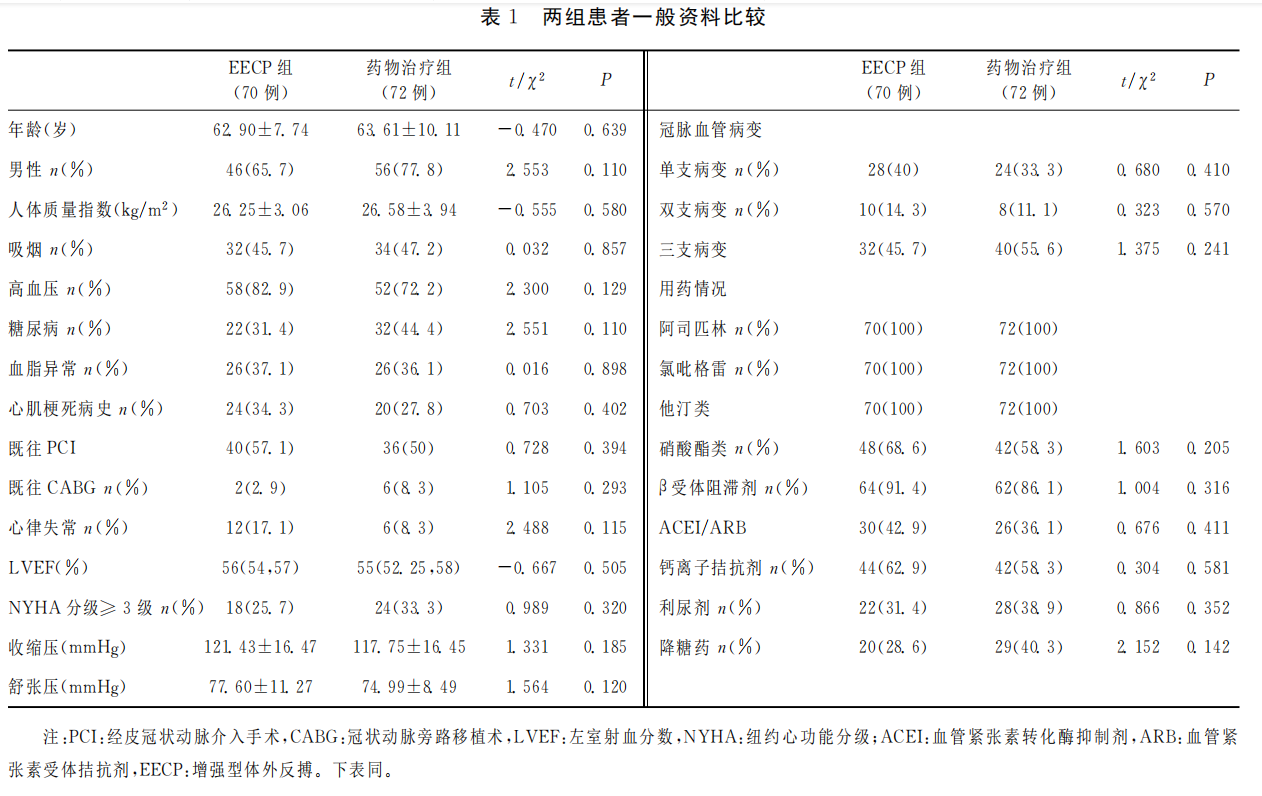

共纳入142例冠心病患者,其中EECP组70例,药物治疗组72例。临床基线资料在两组间无统计学差异(P均>0.05)。EECP组存在心律失常的患者12例,其中窦性心动过缓4例,频发室性早搏2例,心房颤动6例;药物治疗组存在心律失常的患者共6例,其中完全右束支传导阻滞4例,窦性心动过缓2例。

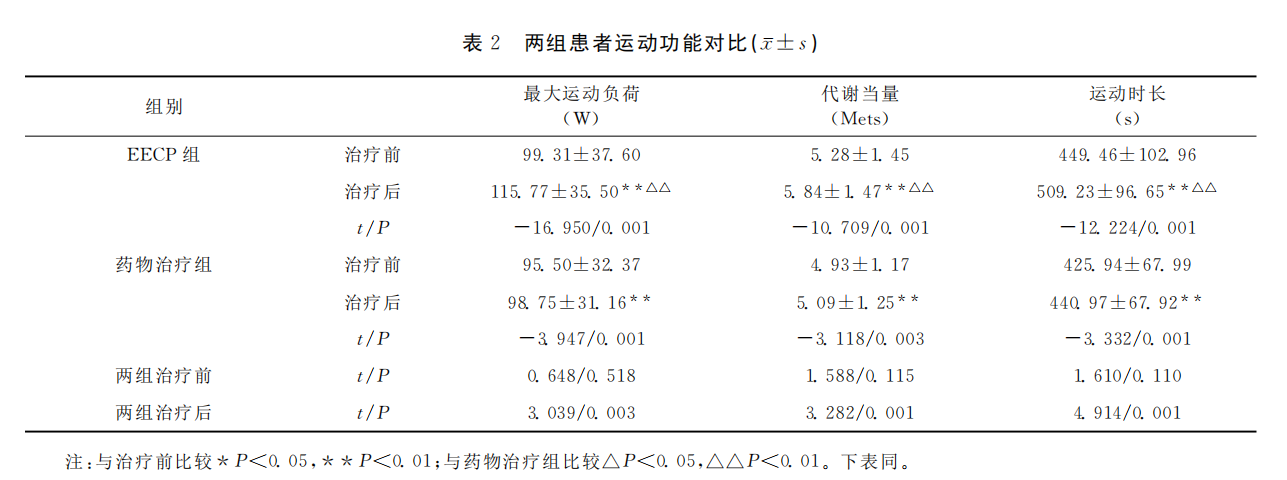

2.2 两组患者治疗前后运动功能的比较

两组患者治疗前达到峰值运动强度时的最大运动负荷、代谢当量、运动时长均无统计学差异(P均>0.05);两组患者治疗后达到峰值运动强度时的最大运动负荷、代谢当量、运动时长均较治疗前显著增加(P均<0.01);且EECP组较药物治疗组增加更显著(P均<0.01),见表2。

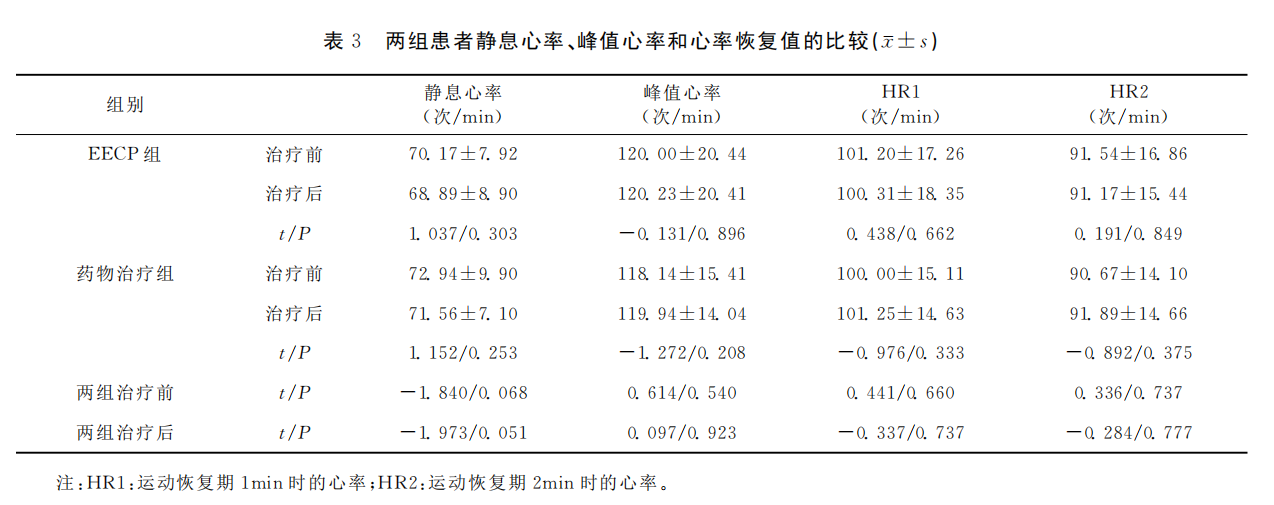

2.3 两组患者治疗前后静息心率、峰值心率、运动

恢复期1、2min时的心率比较

两组患者治疗前静息心率、峰值心率、HR1、HR2均无显著差异(P均>0.05);两组患者治疗后静息心率、峰值心率、HR1、HR2较治疗前均无显著改变(P均>0.05);且治疗后两组上述指标亦无显著差异(P均>0.05),见表3。

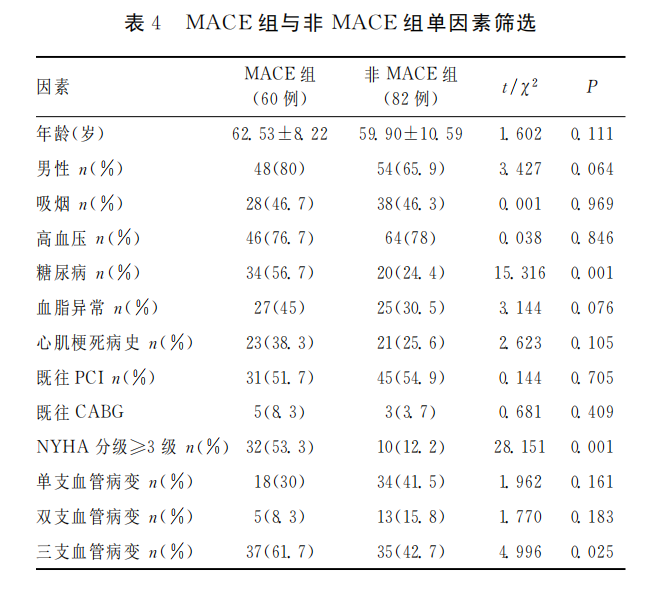

2.4 两组患者随访结果比较

依据是否发生MACE事件,研究对象被分为MACE组(60例)和非MACE组(82例)。首先进行组间单因素筛选,将P<0.1的因素纳入多因素Cox回归风险模型进行拟合分析(表4)。多因素Cox风险回归模型显示,EECP治疗可以减少冠心病患者MACE的发生(HR=0.380,P=0.001)。NYHA分级≥3级、三支血管病变、糖尿病均为影响冠心病患者预后的独立危险因素(HR分别为2.1、3.011、2.144,P均<0.05或<0.01),见表5。EECP组70例患者发生MACE事件10例(14.3%),药物治疗组72例患者发生MACE事件50例(69.4%)。

三、讨论

EECP作为一种无创性辅助循环装置,通过气囊对小腿、大腿和臀部的序贯式加压,不仅可以将下肢的动脉血液驱赶至主动脉,增加主动脉根部的舒张期灌注压,提高冠状动脉的血流灌注,改善心肌供血,增强心肌收缩力;还可以促进下肢静脉的血液回流至右心房,从而增加回心血量,提高心排出量,改善心、脑、肾等器官的血流灌注。同时,EECP还可以降低收缩压,减轻心脏后负荷,降低心脏做功。除此之外,也有研究表明,EECP可以调节血流切应力改善血管内皮功能;抑制氧化应激和炎症反应;促进血管的新生和形成。

Micheals等对37例稳定型心绞痛患者进行研究,其中78%的患者曾行血运重建术,68%的患者为三支病变,发现经过EECP治疗后,患者的总运动时长延长了约1min。此外,国外一项针对20例不稳定型心绞痛患者的研究发现,经过EECP治疗,患者的运动耐量也显著提高。体外反搏治疗冠心病的临床研究(RECC)表明,对407例稳定型心绞痛患者进行为期1年的随访,EECP联合药物治疗比单纯药物治疗能更好地改善稳定型心绞痛患者的心肌供血,减少心血管不良事件的发生,且治疗方案与糖尿病是联合终点事件的独立预测因子。本研究也发现,EECP联合药物治疗可以显著提高患者最大运动负荷、代谢当量及运动时长,增加患者的运动耐量,降低MACE事件的发生率,且NYHA分级≥3级、三支血管病变、糖尿病为冠心病患者预后不良的独立危险因素。

目前针对EECP对冠心病患者心率恢复及预后的影响研究较少。运动后的心率恢复可以反映心脏自主神经的功能,由迷走神经和交感神经共同支配完成,运动过后迷走神经兴奋性升高,而交感神经被抑制尤其是在心率恢复期的前30s,主要是由迷走神经支配。研究发现,心脏的长期慢性缺血缺氧会引起自主神经的功能紊乱,导致迷走神经调节功能减弱,运动后心率恢复异常。但本研究发现,EECP组患者治疗后心率恢复情况较药物治疗组相比没有得到显著改善,可能与样本量小有关。这与Sardari等研究结果保持一致。

本研究表明,EECP联合药物治疗可以显著增加冠心病患者的运动耐量;降低MACE事件风险;对运动后心率恢复的影响不显著。本研究存在一定的局限性,首先,本研究入选的病例数较少,尚需大规模、多中心的前瞻性研究证实,其次,入选的冠心病患者存在异质性,使得我们无法在特定的冠心病患者中得出结论。

参考文献(略)

作者:苗孟丹,姚晓华,信栓力,邵丽莉,马妹花,石秀彩,吴海涛,成方方,刘鹏谦,张海娟

作者单位:邯郸市第一医院东区心内科

文章来源:心血管康复医学杂志2022年8月第31卷第4期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。