慢性心衰作为一类发病率较高以及合并症较多的心脑血管疾病,是当前需要引起重视的常见公共健康问题,其具有较高的死亡率,同时也伴随着较高的住院率,不仅对患者的生命健康造成了较大的影响,也对社会造成了较大的负担。结合既往临床资料显示,康复模式被认为是改善慢性心衰患者心功能、提高其运动耐力、减少反复住院次数、提高生活质量的一种可靠的方法,在目前的临床工作中已经获得了国际专业协会的推荐及认可。不过常规康复模式实施途径及条件较为单一,整体应用效果欠佳。现为了获得更好的康复效果,本院开始在常规康复模式实施基础上增加基于心肺功能测试的康复模式,心肺功能测试作为一种用于对患者心脏、肺部功能进行有效评估的测量方式,其应用价值在于对患者当前的心脏功能以及肺部功能进行有效的测评。不过在目前我国临床工作中,关于基于心肺功能测试的康复模式应用相关研究有限,现本次研究就基于心肺功能测试的康复模式在慢性心衰康复治疗中的价值进行探讨,旨在更好地改善患者的心功能,获得可靠预后,结果报告如下。

资料与方法

1.1 一般资料

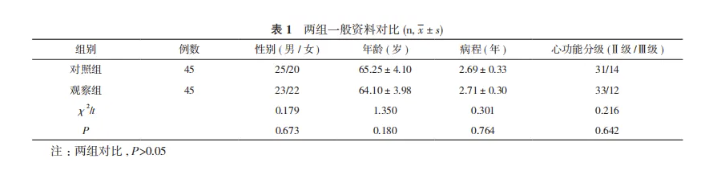

采取随机数字表法将本院2020年4月~2022年3月收治的90例慢性心衰患者分为对照组与观察组,每组45例。两组患者的一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。纳入标准:符合《中国心力衰竭诊断和治疗指南2014》中慢性心衰诊断标准;心功能分级Ⅱ~Ⅲ级;病情稳定1个月以上;精神状态以及认知功能正常,能够独立使用手机;年龄>60岁;均知情同意本次试验。排除标准:合并无法控制的高血压、其他类型的心脑血管疾病者;主动脉狭窄或者深静脉血栓者;合并严重肺部疾病并存在其他类型的运动禁忌证者;因各种原因导致的临床资料缺失者。

1.2 方法

两组均实施常规治疗,药物治疗方案包括β受体阻滞剂、醛固酮受体阻滞剂等,同时为患者提供饮食方面的指导,调节以及控制体质量,戒烟戒酒,运动干预指导等。两组患者康复运动时间一致,具体方法如下。

1.2.1 对照组

采取常规康复模式治疗,方法:从患者的基础条件及生理指标出发,结合其心电图监测结果制定个性化的运动方案,可采取快走或者慢跑的有氧运动,运动时间为30~60min/次,3~5次/周。在进行康复运动期间需要对患者的心率以及Borg自感劳累分级进行评估,由此对患者的康复运动强度进行判断,同时可通过电话咨询以及门诊随访的方式对患者进行康复运动指导。

1.2.2 观察组

在对照组基础上加用基于心肺功能测试的康复模式治疗,方法:①首先从主观的角度对患者的心脏康复情况进行全面评估,评估患者的睡眠质量、当前大小便情况、营养指标、吸烟情况,对患者当前的焦虑、抑郁情绪等进行评价,筛查患者的运动风险并对其运动能力进行评价,同时进行体外反搏禁忌证的排查试验。②对患者当前各类功能及指标进行评估后,由临床医生以及康复治疗师结合患者的个体情况制定个体化的康复方案,包括运动处方、戒烟处方、营养处方、心理处方、体外反搏治疗以及中医中药处方等,同时在实施康复模式前进行调查及预先测评,由此保证康复模式的安全性。在进行康复运动时需要结合患者的性别、年龄、心肺运动功能状态以及运动器官水平、日常运动水平及能力等进行评价,运动方案包括常规有氧运动(慢走、立式行走、八段锦、康复健身操、太极拳以及弹力带等),或结合患者的实际情况实施适当的抗阻运动等,运动类型包括哑铃以及功率自行车等,时间维持在40~60min/次。③对患者的个体情况进行评估及观察,同时对患者心肺运动功能进行监测,若患者当前运动情况得到好转,康复治疗师则需要对患者的康复模式进行动态调整,包括运动康复的方式、频率及强度等,期间对患者的全身生命体征指标进行监测,一旦患者出现胸闷、胸痛以及心悸等异常表现,则需要立即停止相应的运动并将其报告给临床医生进行妥善处理等。在患者出院后结合患者的情况对其康复模式进行评估,制定家庭康复计划。

1.3 观察指标及判定标准

对比两组患者对康复模式的依从性及康复治疗前后心功能、6min步行距离、生活质量评分。①心功能指标包括LVEF、LVEDD,通过心功能彩超测量仪评价。②采用6min步行距离评估患者的心功能,具体操作方法为指导患者以最快的速度在平直无障碍的空地上行走,对6min步行距离进行测量。③采用健康调查简表(SF-36)对患者生活质量进行评估,满分为100分,得分越高,生活质量越好。④采取本院自制的康复模式调查量表评估患者对康复模式的依从性,80%以上评为依从性良好;50%~80%评为依从性一般;50%以下评为依从性差。总依从率=(良好+一般)/总例数×100%。

1.4 统计学方法

将本次研究所涉及的数据均在SPSS22.0中精准录入,组间计量资料应用均数±标准差(x-±s)予以表述,经t检验获取结果;计数资料应用率(%)予以表述,经χ2检验获取结果。P<0.05表示差异具有统计学意义。

结果

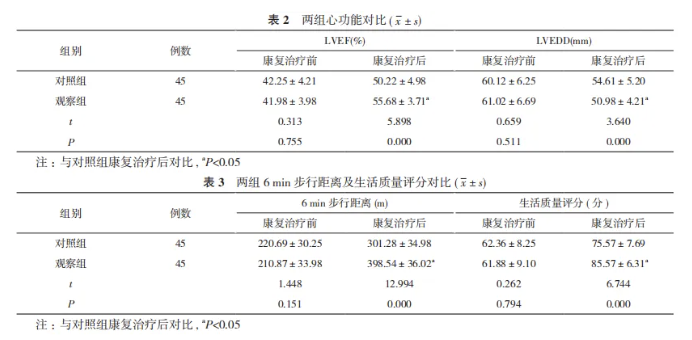

2.1 两组心功能对比

与对照组相比,观察组康复治疗后LVEF较高、LVEDD较短,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.2 两组6min步行距离及生活质量评分对比

与对照组相比,观察组康复治疗后6min步行距离较长、生活质量评分较高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

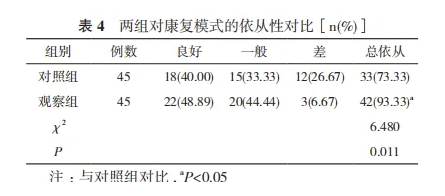

2.3 两组对康复模式的依从性对比

与对照组相比,观察组患者对康复模式的总依从率较高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

讨论

慢性心衰具有较高的致死率以及死亡率,临床疗效有待提升,对临床治疗以及康复模式的要求也随之提升。近年来,结合大量的临床资料证实发现,对慢性心衰患者实施积极有效的康复对策一方面能够帮助改善其心功能,减少神经细胞的兴奋性,抑制心室重构;另一方面能够对心衰的病程起到较强的控制作用,最终达到改善患者预后的目的。随着现代医疗技术的不断发展及进步,基于心肺功能测试的康复模式在近年来心内科的临床工作中获得了初步应用,但其应用优势仍然值得分析。

在本次研究中,本院就基于心肺功能测试的康复模式在慢性心衰康复治疗中的价值进行探讨,结果显示,与对照组相比,观察组康复治疗后LVEF较高、LVEDD较短,差异有统计学意义(P<0.05)。与对照组相比,观察组康复治疗后6min步行距离较长、生活质量评分较高,差异有统计学意义(P<0.05)。分析出现此结果的原因是在常规康复模式基础上增加基于心肺功能测试的康复模式:一方面能够对患者的心脏功能进行事先的评估及全面判断,结合患者的个体情况,为患者构建有针对性的、良好的康复方案及对策,帮助患者树立更加积极向上的康复理念,有效促进改善了患者的心脏功能;另一方面,该康复模式的应用在帮助提高患者心功能的同时,保证患者在日常的康复干预中避免受到时间以及空间上的影响以及限制,从而促使患者发挥较强的主动性,起到了较强的监督作用。另外,本次研究结果显示,与对照组相比,观察组患者对康复模式的总依从率较高,差异有统计学意义(P<0.05)。结果证实,通过在常规康复模式基础上增加基于心肺功能测试的康复模式落实了各类康复模式条件的实施,明显促进改善了患者的心脏功能,提高了患者的运动耐量,充分调动了患者面对康复治疗的积极性以及主动能动性,及时获取了当前医疗工作中存在的问题,更加容易被患者所接受及认可。

综上所述,在常规康复模式基础上增加基于心肺功能测试的康复模式应用于慢性心衰患者中可改善心功能及生活质量,患者对此康复模式的依从性也更高。在接下来的研究中可进一步扩大样本量进行多中心的研究,从而更加科学地对该康复模式进行有效的评估。

参考文献:略

作者:崔京爱 韩晓丹 马金玲 张晓岩

单位:辽宁省金秋医院心血管内科五病房

来源:中国实用医药2025年6月第20卷第11期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。