脑卒中(又称中风)是一种急性脑血管疾病,其特征是由各种血管原因(如缺血或出血)引起的局灶性神经功能缺损。1990-2019年全球脑卒中发病的绝对数量增加了70.0%,而患病的脑卒中增加了85.0%,脑卒中死亡人数增加了43.0%,幸存者中约75%留下后遗症、40%重度残疾。此外,随着生活方式的改变和老龄化社会的加剧,国内的脑卒中患病率预计将持续上升。如何预防脑卒中以及提高现患者的自理能力和生活质量已成为亟待解决的问题。

脑卒中患者通常会经历显著的心肺功能障碍,包括摄氧能力和有氧运动耐力的大幅下降。研究表明,脑卒中患者的峰值摄氧量(VO2peak)水平可能会下降8-22mL/(kg·min),仅为平均年龄和性别匹配人群的53%,这意味着他们在进行日常活动和运动时更容易感到疲劳和力不从心。此外,脑卒中患者的心血管适应性降低,使得他们难以进行长时间的有氧运动,从而限制了他们的日常活动能力和生活质量。保持心血管健康对于降低复发性脑卒中的风险至关重要。

近年来,关于运动干预对脑卒中患者心肺功能影响的研究日益增多,不仅验证了运动干预的有效性,还深入探讨了不同运动方式对心肺功能的改善效果。从SUTBEYAZ等的随机对照试验到SMITH等的系统综述再到KIM等关于个性化训练设备的研究,均表明科学合理的运动干预不仅能显著提升脑卒中患者的摄氧量与运动耐力,还能改善其心肺功能和整体运动能力,证实了运动干预在脑卒中患者心肺功能恢复中的显著作用。此外,WANG等的网络荟萃分析研究指出,运动干预为脑卒中患者的心肺功能恢复开辟了一条新途径,但具体方案需依据个体情况量身定制,以确保安全有效。因此,有针对性的进行心肺功能障碍的康复训练在脑卒中患者恢复过程中具有重要临床意义。相较于传统康复手段周期长、花销大、收益小的特点,运动干预凭借较低的成本和显著的效果,逐渐成为提升脑卒中患者心肺功能、运动能力和生活质量的更优选择。

综上所述,尽管世界各地的学者已经探索了不同运动干预措施改善脑卒中患者心肺功能的效果,但最有效可靠的干预措施和运动方案付之阙如。此次研究通过Meta分析的方法对国内外相关文献进行定量分析,尝试探索不同运动干预方式对脑卒中患者心肺功能的影响和锻炼剂量的调节效应,希冀为脑卒中患者心肺功能恢复的运动处方制定提供有益借鉴。

1 资料和方法 Data and methods

1.1 资料来源

1.1.1 检索人员

由第一、二作者严格按照《PRISMA指南》采用独立双盲的方式进行文献检索。

1.1.2 检索时间

各数据库建库时间至2024-05-15。

1.1.3 数据库

主要包括中国知网、维普、万方、PubMed、EBSCO、Cochrane图书馆、WebofScience。

1.1.4 检索关键词

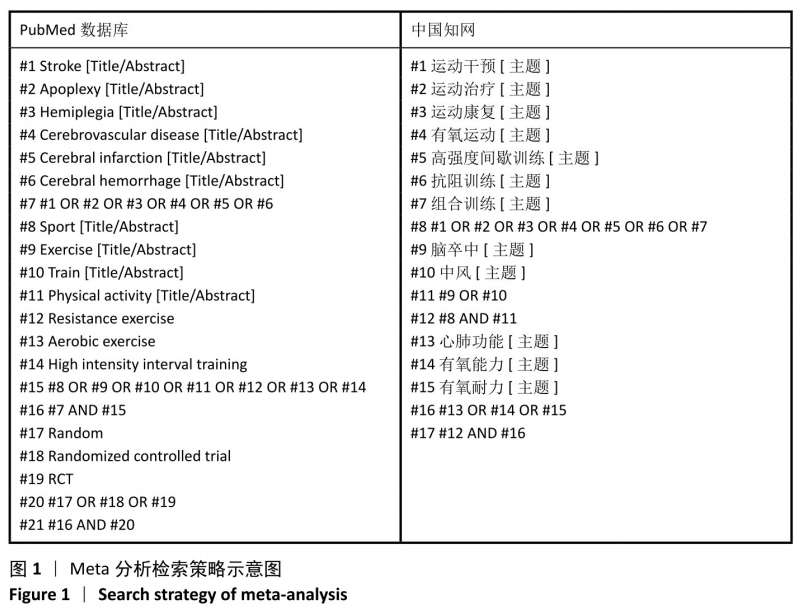

中文检索词为“运动干预”“运动治疗”“运动康复”“有氧运动”“高强度间歇训练”“抗组训练”“组合训练”“脑卒中”“中风”“心肺功能”“有氧能力”“有氧耐力”。英文检索词为“Sport”“Exercise”“Exercise intervention” “Exercise therap” “Exercise rehabilitation” “Aerobic exercise” “High-intensity interval training” “Resistance exercise”“Combination training” “Stroke” “Apoplexy”“Hemiplegia” “Cerebrovascular disease” “Cerebral infarction” “Cerebral hemorrhage” “Cardiorespiratory fitness” “Aerobic capacity”“Aerobic endurance”。

1.1.5 检索策略

以PubMed和中国知网数据库检索策略为例,见图1。

1.2 文献纳入与排除标准

文献的纳入与排除由2名作者独立完成。主要从研究对象、干预措施、对照、结局指标和研究设计5个方面对检索到的文献进行筛查。若最终筛查结果出现不一致的情况,则引入第3名作者进行讨论,直至意见一致。

1.2.1 纳入标准

①研究对象:受试者被诊断为脑卒中患者,且无其他急性或慢性疾病的成年人;②干预措施:须采用运动干预计划作为主要康复方案,且无手术治疗;此外,对于脑卒中患者的药物治疗(如抗凝、降压、调脂等常规治疗),不作为排除标准,但需确保药物治疗方案在研究期间保持稳定,不对运动干预效果产生显著影响;③对照:对照组进行常规康复方案或静养;④结局指标:峰值摄氧量(VO2peak)和6min步行测试;⑤研究设计:随机对照试验。

1.2.2 排除标准

排除非随机对照试验、非中英文文献、动物实验、非配对设计试验、自身对照试验、综述类、个案研究、重复发表、会议摘要、未进行运动干预、无法获取全文或有效结局指标的研究。

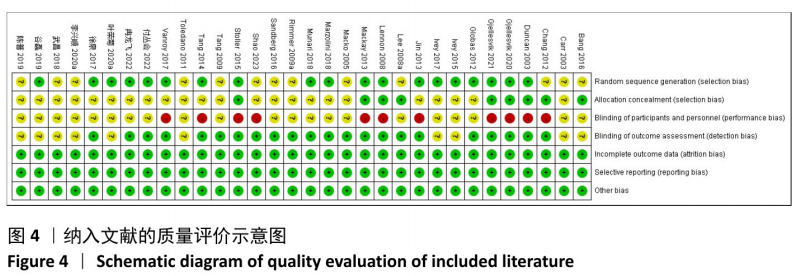

1.3 文献偏倚风险评价

纳入分析的文献质量评估由2名研究人员依据Cochrane系统评价手册独立完成。主要从选择性偏倚、实施偏倚、测量偏倚、随访偏倚、报告偏倚和其他偏倚6个方面进行质量评估。综合后的文献偏倚风险分为3个等级:5个及以上条目存在低风险视为低度偏倚风险;三四个条目存在低风险视为中度偏倚风险;仅有3个以下条目存在低风险视为高度偏倚风险。最终将纳入分析的研究质量信息导入Review Manager 5.4软件中绘制偏倚风险图。

1.4 数据信息提取

对纳入分析的文献进行基本信息提取,若存在数据缺失情况则尝试与作者进行邮件联系来补全数据。提取的信息主要包括作者及出版年份、样本量、受试者年龄、干预剂量(单次运动持续时间、频率、周期)、干预方式、结局指标。

1.5 结局指标

主要结局指标为峰值摄氧量,次要结局指标为6min步行测试结果。

1.6 统计学分析

采用Review Manager 5.4和Stata 17进行数据分析。因结局指标为量纲一致的连续型变量,故使用均数差(MD)及95%置信区间(CI)进行统计。据Cochrane手册,通过P评估研究间异质性,其值范围0-100%,分为无(I²=0)、低度(IP≤25%)、中度(25%

2 结果 Results

2.1 文献检索与筛选结果

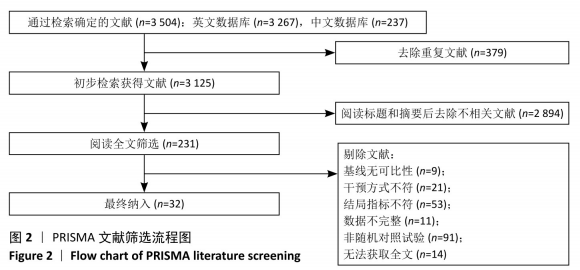

通过对上述7个数据库检索后确定了3504篇相关文献。首先删除379篇重复文献后剩余3125篇文章;其次根据标题、摘要并按照纳入与排除标准进行全文审查后排除了2894篇文献,文献筛选流程如图2所示。最终筛选出符合标准的32篇文献纳入Meta分析,其中英文文献24篇,中文文献8篇。

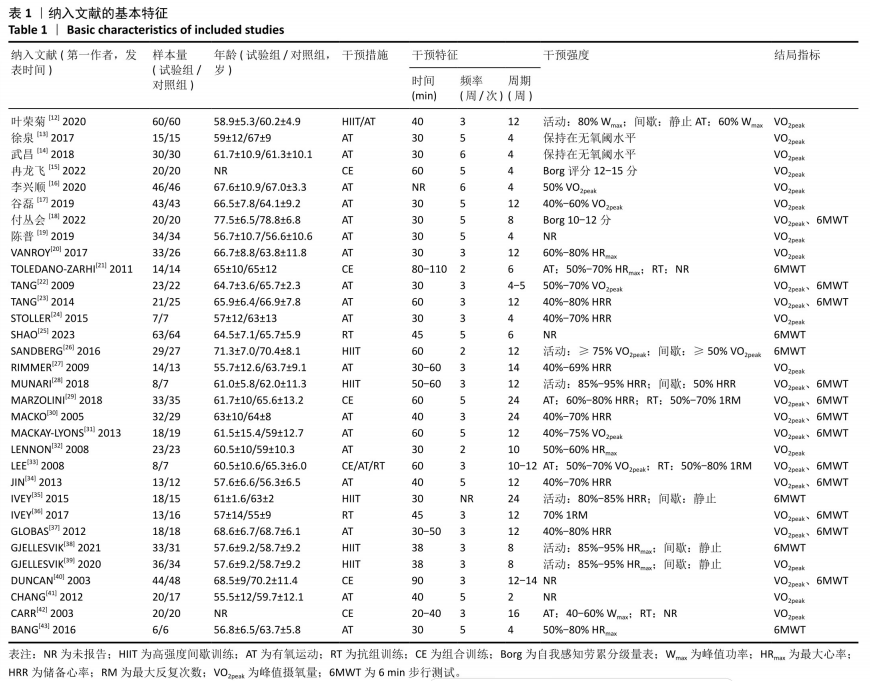

2.2 纳入文献的基本特征

纳入的32篇文献中共包含脑卒中患者1826例,其中试验组933例,对照组893例;运动干预方案主要包括高强度间歇训练、有氧训练、抗阻训练以及组合训练;运动干预剂量方面,单次干预时间从20-110min不等,干预频率每周2-6次不等,干预周期从4-24周不等;结局指标均报告了峰值摄氧量或6min步行测试成绩。纳入文献的其他特征见表1。

2.3 质量评价结果

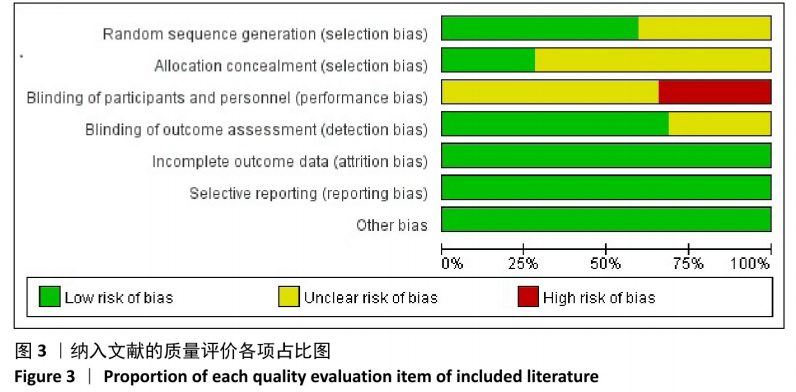

按照Cochrane协作网偏倚风险评估评估工具标准对纳入文献进行质量评价,结果见图3,4。

19篇文献报告了随机分配方案,剩余13篇文献的随机分配方案不清楚;9篇文献报告了具体分配隐藏方法,23篇文献的分配隐藏方法不清楚;22篇满足了单盲或双盲的要求;所有文献均无结果数据不完整、选择性报告和其他偏倚。

2.4 Meta分析结果

2.4.1 运动干预对脑卒中患者摄氧能力的影响

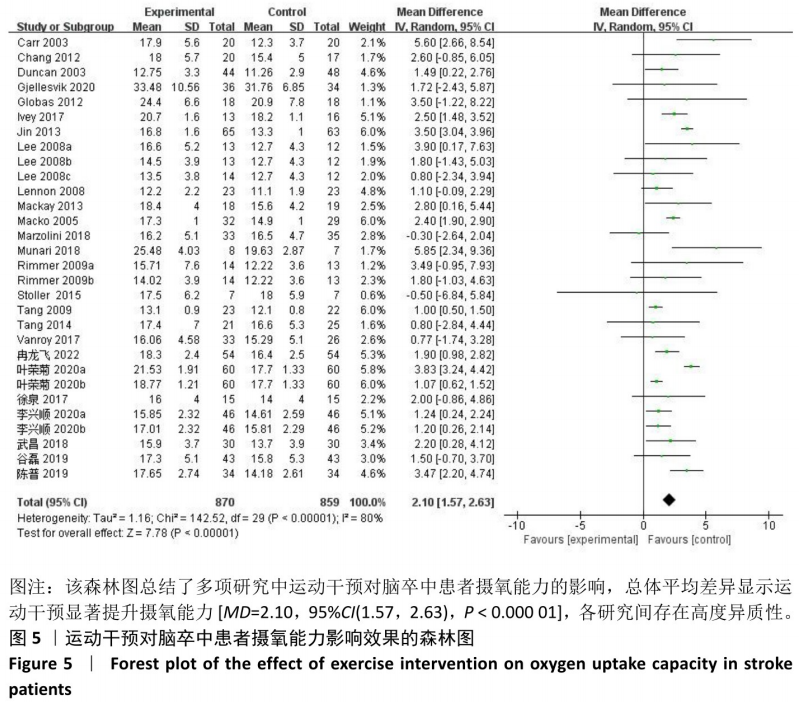

整体性检验:运动干预对脑卒中患者峰值摄氧量影响的分析共纳入25篇文献,共包含1729例脑卒中患者。异质性检验发现各研究间存在高度异质性(l²=80%, P<0.00001)。因此采用随机效应模型进行效应检验。结果如图5所示,与对照组相比,干预组脑卒中患者的摄氧能力有显著提高[MD=2.10,95%C/(1.57, 2.63),

P<0.00001]。

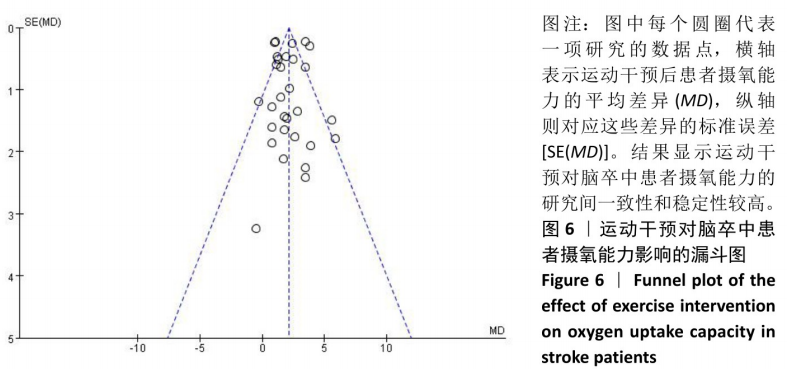

发表偏倚检验:漏斗图显示大多数研究均匀分布在平均效应两侧(图6)。Egger检验结果(t=0.17, P=0.864)进一步说明不存在明显的发表偏倚。

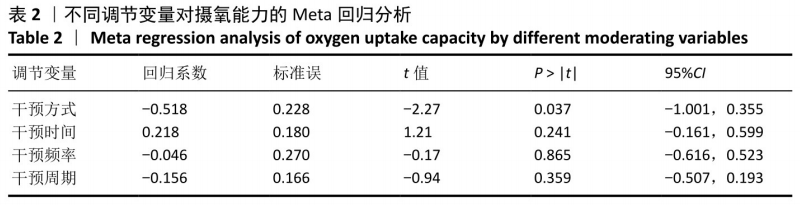

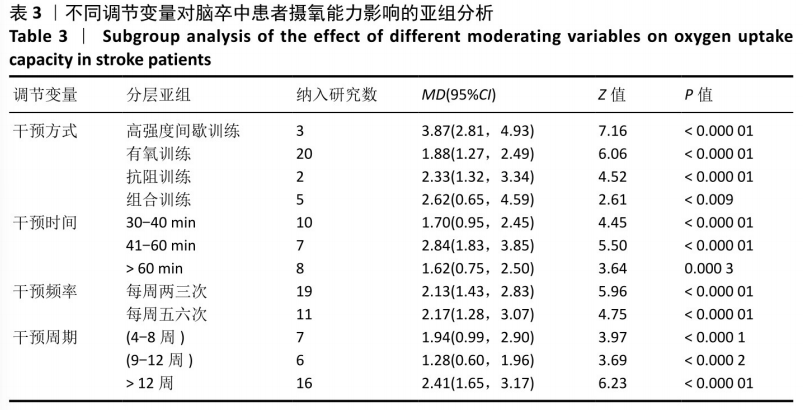

Meta回归和调节变量亚组分析:因合并效应量异质性高于50%,故根据纳入文献特征提取干预方式、干预时间、干预频率、干预周期作为调节变量进行Meta分析。结果如表2所示,干预方式(P=0.037)的不同可能是产生异质性的主要原因之一。

将干预方式、干预时间、干预频率、干预周期分别作为分组依据,尝试探索运动改善脑卒中患者摄氧能力的最佳运动方案。亚组分析结果见表3。干预方式方面,高强度间歇训练效果最好(MD=3.87),组合训练次之(MD=2.62);干预时间方面,每次干预41-60min的效果最好(MD=2.84),每次干预30-40min(MD=1.70)与≥60min(MD=1.62)的效果相似;干预频率方面,每周干预五六次(MD=2.17)的效果要强于两三次(MD=2.13),但两种干预频率的效应量相近;干预周期方面,超过12周的干预效果最好(MD=2.41),其次是干预4-8周(MD=1.94)。

敏感性分析:首先,在随机效应和固定效应模型之间切换并重新进行统计分析后发现,所有统计结果无显著变化。其次,通过依次排除一项研究来评估每项研究的影响,结果显示,合并效应量(MD)的范围在1.99-2.17之间,I2的范围在73%-80%之间,P<0.00001。表明Meta分析结果稳定可靠。

2.4.2 运动干预对脑卒中患者有氧运动耐力的影响

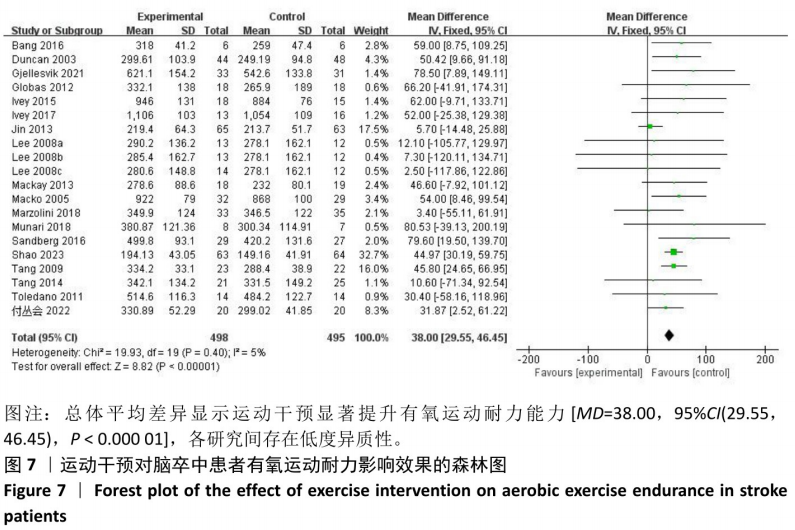

整体性检验:运动干预对脑卒中患者6min步行测试成绩的分析共纳入18篇文献,共包含993例脑卒中患者。异质性检验发现各研究间存在低度异质性(I²=5%, P=0.40)。因此采用固定效应模型进行效应检验。结果如图7所示,与对照组相比,干预组脑卒中患者的有氧运动耐力水平有很大提高,且具有统计学意义[MD=38.00, 95%CI(29.55, 46.45), P<0.00001]。

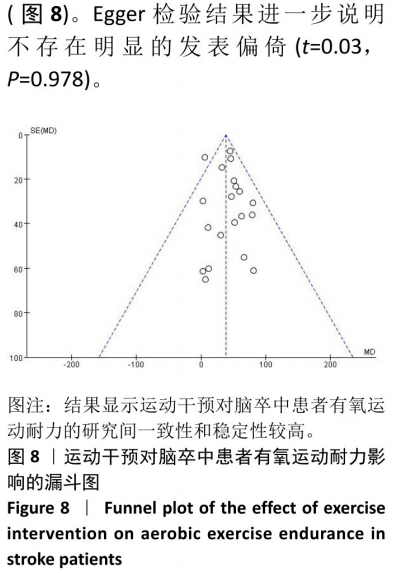

发表偏倚检验:漏斗图显示大多数研究均匀分布在平均效应两侧(图8)。Egger检验结果进一步说明不存在明显的发表偏倚(t=0.03, P=0.978)。

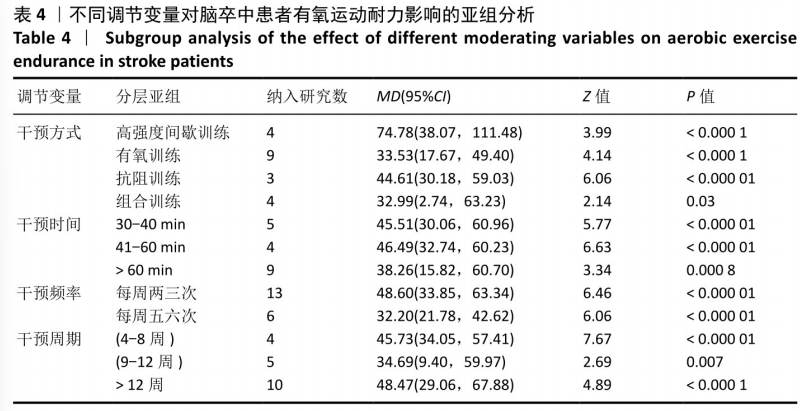

调节变量亚组分析:同样以干预方式、干预时间、干预频率、干预周期分别作为分组依据进行亚组分析,结果见表4。干预方式方面,高强度间歇训练仍然是最优选择(MD=74.48),抗阻训练效果次之(MD=44.61),有氧训练(MD=33.53)和组合训练(MD=32.99)效果相近;干预时间方面,每次干预41-60min效果最好(MD=46.49),干预时间30-40min的效果次之(MD=45.51);干预频率方面,每周干预两三次的效果(MD=48.60)优于干预五六次的效果(MD=32.20);干预周期方面,持续12周以上的干预效果最佳(MD=48.47),其次是4-8周(MD=45.73)。

敏感性分析:首先,在随机效应和固定效应模型之间切换并重新进行统计分析后发现,所有统计结果无显著变化;其次,通过依次排除某一项研究后发现删除任何一项研究对总体效应量和异质性的影响都不明显,并且结果仍然具有统计学意义,表明Meta分析结果稳定可靠。

3 讨论 Discussion

3.1 运动干预对脑卒中患者心肺功能的影响

脑卒中后,神经系统受损导致功能下降,以及长时间的卧床恢复、运动减少均会严重影响患者的心肺循环系统。以往研究发现,脑卒中患者住院康复期间20%-80%的时间处于静养状态。即使参加常规康复训练也很难达到心率储备的40%,不足以产生心肺训练的效果,阻碍了患者心肺功能恢复,可能增加复发性卒中和其他心脑血管疾病风险。因此,对于脑卒中患者来说,康复过程中进行额外的运动干预以改善心肺功能是至关重要的。此次研究从循证医学的角度出发,评估了高强度间歇训练、有氧训练、抗阻训练以及组合训练4种运动干预方式在改善脑卒中患者心肺功能方面的相对有效性。

研究证明,峰值摄氧量与心脑血管风险和全因死亡率呈负相关,不仅是评估个体心肺健康水平的金标准,也是评估脑卒中患者最常使用的指标之一。而6min步行测试也是评估个体有氧能力和运动耐力的常用指标,尤其在评估脑卒中患者心肺功能方面卓有成效。此次研究首先以峰值摄氧量为结局指标检验了不同运动干预方式对脑卒中患者摄氧能力的影响,纳入的25篇文献共包含1729例脑卒中患者,研究结果显示运动干预能够显著改善脑卒中患者摄氧能力(MD=2.10),亚组分析表明,持续干预12周以上,每周干预五六次,每次干预41-60min的高强度间歇训练是改善脑卒中患者摄氧能力的最佳运动方案。其次以6min步行测试成绩为结局指标检验了不同运动干预方式对脑卒中患者有氧运动耐力的影响,结果显示,纳入的18篇文献共包含993例脑卒中患者,整体合并效应量MD为38.00,运动干预能够显著提升脑卒中患者的有氧运动耐力。亚组分析表明,同样采用高强度间歇训练,每周干预两三次、每次干预41-60min,持续干预12周以上是改善脑卒中患者有氧运动耐力的最佳运动方案。此次研究更为细致的亚组分析初步探索了运动干预脑卒中患者心肺功能的最佳干预频率、周期等剂量关系。

干预措施方面,高强度间歇训练是提升脑卒中患者心肺功能的最佳运动干预手段。近年来,高强度间歇训练作为一种新兴的、高效省时的锻炼方式被证实对成年人心肺功能的提升具有显著作用。高强度间歇训练通常被定义为在短时间内进行高强度的体力活动,随后进行短暂休息,重复进行多个循环。在此次研究中,高强度间歇训练的强度通常达到了最大心率的80%-95%,或通过Borg主观体力感觉量表评估为“非常吃力”到“精疲力竭”的水平。在探讨高强度间歇训练对脑卒中患者心肺功能的潜在影响时,以往研究认为这种训练方式可能通过多种途径发挥作用:①高强度间歇训练可以充分刺激有氧与无氧代谢,增加血浆量、血红蛋白量以及改善血管内皮舒张功能,改善静脉回流,降低血流阻力,提升心输出量,持续改善脑卒中患者的心肺功能;②大幅增加患者骨骼肌内线粒体数量。从骨骼肌氧化能力的分子适应来看,高强度间歇训练一方面可以激活腺苷酸活化蛋白激酶和丝裂原活化蛋白激酶运动反应性信号激酶的活性,另一方面可以增加过氧化物酶体增殖物激活受体γ共激活因子1α(一种可以调节线粒体氧化功能的激活因子)mRNA的数量,进而使这三者共同激活线粒体转录因子,增加线粒体的基因转录和蛋白积累,最终导致更多线粒体物质的生成,进而增强机体的有氧和无氧能力,达到恢复脑卒中患者心肺功能的目的;③减少脑卒中患者的运动疲劳。卒中后神经肌肉募集减少可导致骨骼肌氧化能力下降,高强度间歇训练可以增加神经肌肉募集,减少快抽搐(Ⅱ型)肌纤维的比例,并改变相应的有氧氧化底物以增加有氧耐力;④高强度间歇训练可以充分模拟日常生活场景下机体的呼吸节奏和呼吸模式,促进通气机能发生适应性改善,提高心肺适能;⑤高强度间歇训练在时间效率方面具有显著优势。同时,高强度间歇训练的个性化可以增强运动的乐趣,从而提高患者对运动的依从性。

干预频率和干预周期方面,持续12周以上、每周两三次或五六次均对提升脑卒中患者心肺功能具有积极作用。首先,考虑到脑卒中患者多为老年人,运动干预应以相对小强度、长周期为宜,并确保足够的恢复时间。此外,HERBERT等的研究表明老年脑卒中患者在间歇训练后的体能恢复尤为重要,至少应间歇一两天进行一次训练,以降低疲劳并实现最佳恢复,这与此次研究保持一致。同时,鉴于生理系统的显著改变需要持续数周至数月的训练才能显现,因此,12周以上的持续训练对于确保这些累积效应至关重要。在临床实践中,临床医生或康复治疗师可以根据患者的具体情况和上述推荐方案,灵活地制定最佳的运动干预频率和周期。

干预时间方面,保持41-60min的运动干预对改善脑卒中患者心肺能力的效果最好。从亚组分析的结果来看,随着干预时间变长,干预效果逐渐的降低,可见干预效果并未因干预时长的增加而提高。长时间的运动干预更易使机体交感和副交感神经处于疲劳状态,减弱了中枢适应效果,导致干预效应量降低。另外,大部分脑卒中患者的基础运动水平并不高,盲目增加运动干预时间将会大幅提高运动强度,不仅起不到增强患者体质水平和心肺功能的效果,反而会损害他们的身体健康。研究结果提示41-60min的运动干预会对脑卒中患者心肺功能的提升起到最佳效果,应合理控制运动干预时间,防止运动过量。

最后,虽然研究结果提示高强度间歇训练是提升脑卒中患者心肺功能最具潜力的运动干预方式,但需要注意其是否会增加急性心血管疾病的风险。针对此问题,ROGNMO等在对4800余名接受高强度间歇训练和一般性中等强度训练的心脑血管疾病患者的研究中发现,干预期间一般性中等强度训练组报告了1例致命的心脏骤停,高强度间歇训练组报告了2例非致命的心脏骤停,结果显示,两种运动的心血管事件风险都很低,但高强度间歇训练产生了显著的心血管适应。此外,WEWEGE等对高强度间歇训练应用于心血管疾病患者康复的安全性进行了系统评价研究,其结果指出每3417次高强度间歇训练课程有1例不良事件,每7134次一般性中等强度训练课程发生1例不良事件,两种运动方法在不良事件的风险方面没有差异。上述两项研究一定程度上说明了高强度间歇训练应用于心脑血管患者康复治疗的可靠性,但值得注意的是,这些研究针对的是更广泛的心脑血管疾病患者群体,而非专门针对脑卒中患者。在此次研究中,虽未直接评估高强度间歇训练的安全性,但基于现有文献证据,可以初步推断将其应用于脑卒中患者心肺功能康复同样具备较好的安全性。但考虑到不同脑卒中患者的病情以及潜在并发症风险,现有的研究结果不能直接推广到所有脑卒中患者心肺功能康复治疗中。未来研究应进一步探索高强度间歇训练在脑卒中患者中的安全性与有效性,特别是针对病情复杂或存在多种合并症的患者群体。

3.2 结论

运动干预可以显著改善脑卒中患者心肺功能,高强度间歇训练是最具潜力的运动干预方式。因此,采用高强度间歇训练,每次干预41-60min,初始干预频率每周2次,根据耐受情况逐渐增加干预频率,并持续干预12周以上是改善脑卒中患者心肺功能的最佳运动方案;未来应收集更多高质量、多项目的临床研究和证据来验证上述结论,尤其是探索高强度间歇训练改善脑卒中患者心肺功能的最佳运动一间歇比值。

3.3 研究局限性与展望

此次研究主要探索了运动干预对脑卒中心肺功能的影响和最佳运动方案,尽管研究严格遵循PRISMA指南,但仍存在一定的局限与不足:因为纳入的文献并没有严格报告运动干预过程中发生的不良事件,所以运动干预的安全性有待进一步考察;仅检索并纳入了中英文文献,存在未全面的、仔细的搜寻并纳入已有相关研究的可能;尽管发表偏倚检验和敏感性分析的结果显示此次研究不存在明显结果偏倚,但考虑到纳入文献中的干预手段偏少、样本量不够大以及高质量研究占比偏低等因素,可能存在潜在偏倚风险。

参考文献:略

作者:邓依然[1] 王先亮[1] 李丹丹[2]

单位:山东大学体育学院[1] 济南大学教育与心理科学学院[2]

来源:循证医学

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。