缺血性心脏病(ischemic heart disease, IHD)作为临床常见的心血管疾病主要类型之一,其定义为心脏冠状动脉循环发生异常改变,引发冠状动脉与心肌组织血液供应不足,最终导致心肌受损的慢性疾病。近年来随着IHD发病率、死亡率持续增长,该疾病已成为全球公共卫生领域的严峻问题,对人类健康造成严重威胁。心脏康复是以运动训练为核心的关键手段,主要通过改善患者心肺功能、运动能力实现降低患者死亡率的康复目标。阶梯式运动康复训练结合患者自身病情与纽约心脏病协会(New York Heart Association, NYHA)心功能分级对其在训练内容、强度及时间方面进行合理指导,同时通过动态评估患者身体状况并合理调整训练强度、难度,利于促进患者机体康复。现阶段常规的标准心脏康复训练方案在不同患者中的适用性存在个体差异性,不利于患者恢复与推广应用,而阶梯式运动康复训练可以通过分阶段制定训练方案,为不同病情患者制定合理的康复计划,可以满足解决患者康复训练个体差异性显著的需求。此外,当前阶梯式运动康复训练应用于IHD患者的研究相对较少,故本研究观察该运动训练方式对IHD患者心肺功能、生活质量、运动耐力及主要不良心血管事件(major adverse cardiovascular events, MACE)发生情况的影响,旨在完善临床心脏康复运动方案。

1 资料与方法

1.1 一般资料

依据样本量计算公式n=2×{[(uα+uβ)2×σ2]÷δ2}, σ=两总体标准差,δ=两总体均数差值,uα=α确定以后的u值,uβ=β确定后查表得到u值。本研究评分的标准差为σ=4.41,代入计算得出总样本量n=109.94,取整数后n=110,结合往年15%的失访率,纳入2021年1月至2023年12月于江苏省人民医院住院的127例IHD患者,并依据纳排标准排除17例后最终纳入110例。采用随机数字表法将纳入患者分为对照组与干预组,每组各55例,两组基线资料比较无显著差异(P均>0.05)。纳入标准:①参考《稳定性冠心病诊断与治疗指南》确诊为IHD;②年龄18~80岁;③已接受相关治疗且病情稳定;④意识清楚,具备良好沟通交流能力。排除标准:①合并肢体功能障碍,无法进行康复训练;②合并恶性肿瘤;③入组前3个月有急性疾病发作史;④合并肝、肾等器官衰竭或先天性心脏病;⑤参与同期研究或临床资料不完整。本试验设计已通过医院伦理委员会审核(伦理号:2020256),参与患者均认可本研究方案并已签署知情同意书。

1.2 方法

由护士组建的团队为对照组患者实施常规干预方案,具体措施包括:(1)用药监督:从治疗用药的具体用法用量以及可能会产生的不良反应等方面为患者进行重点讲解,实时监督患者遵医嘱用药情况,协助患者建立良好的用药行为意识与习惯;(2)运动指导:综合评估患者的病情进展情况与耐力,根据评估结果制定合理的运动计划,可逐步增加运动难度与运动量,例如由慢走过渡到快走,再过渡到慢跑、运动操等有氧运动;(3)饮食指导:制定清淡饮食计划,尽量避免进食刺激肠胃的食物,适当增加蛋白质、维生素的每日摄入量,保证摄入充足的营养成分;(4)心理疏导:通过沟通明确患者产生负面情绪的根本原因,并采取言语鼓励方式缓解其负面情绪,另外详细说明疾病产生的原因以及针对性治疗具体方案等相关健康知识,以此增强患者及其家属的疾病认知水平与配合度,另外可以通过组织经验分享活动增强患者疾病治疗的信心。

干预组由另一组护士组建的护理团队负责,在对照组基础上实施基于心功能分级的阶梯式运动康复训练,具体步骤如下:(1)确立训练方案:护理团队在患者入院1周后对其进行综合心功能评估,并根据心功能分级制定对应训练方案:①心功能Ⅱ级患者每日睡眠需达到8h、完成爬楼4层以及散步2公里的目标,爬楼与散步任务可分早晚两个时间段完成,可根据患者的日常生活自理情况制定一定强度的有氧活动,例如健身操、太极拳等;②心功能Ⅲ级患者入院后尽量保持卧床休息,每日由护士

协助完成10min的站立、行走等床旁活动,每日运动时间控制在30min,可根据患者的运动耐受程度适当延长运动时间,另外协助患者适应床旁进餐以及排泄、坐浴等日常生活行为,逐步增加训练强度直至患者可自行完成排泄、洗浴等日常活动;③心功能Ⅳ级患者入院后保持绝对卧床休息,由护士协助完成关节被动运动训练,每日训练时间为10min,可以分早晚两次完成,随训练时间增加逐步过渡至主动式关节运动,翻身、进餐、排泄等一系列日常活动需要在护士协助下完成,实时评估患者的心功能与运动状态,根据恢复情况及时调整进度,将患者训练方案由低等级向高等级过渡;(2)安全保障措施:应对心功能Ⅲ、Ⅳ级患者进行全程康复训练陪护,并监测心率、血压等生命体征,详细记录数据变化,在出现显著运动不适反应时立即停止并向责任医师汇报情况;(3)出院指导:出院前对患者进行统一的护理指导,包括治疗中遵医嘱用药相关注意事项,并强调定期复查与坚持运动训练的重要性,提前说明每周进行电话与微信等形式随访工作的安排,实时监督患者的运动康复训练情况,并根据患者数据的实时变化积极调整相匹配的心功能运动康复计划,发现训练中存在的问题并及时进行纠正指导,直至患者过渡至合理的运动康复阶段训练。两组均持续干预3个月。

1.3 观察指标

1.3.1 心肺功能:

对比两组干预前后心肺功能,评估指标为每搏输出量(stroke volume, SV)、心脏指数(cardiac index, CI)、第1秒用力呼气容积(forced expiratory volume in the first second, FEV1)、最大自主通气量(maximum voluntary ventilation, MVV),检测方法采用心肺运动试验(cardio pulmonary exercise test, CPET),由责任护士与主治医生向患者说明检测目的后,指导患者保持静息3min,以60r/min速度进行无负荷热身运动3min后,患者进行递增功率为20W/min的踏车运动,患者出现眩晕、面色苍白、严重疲乏等不适症状时立即终止,采用心肺运动功能测试仪(上海康献医疗科技集团有限公司)测定过程中各项数据,以上心肺功能的测试与评估工作均由固定医务工作人员专项完成,评估方法采用盲法评估,避免评估者产生主观性数据偏差。

1.3.2 生活质量:

干预前后采用中国心血管病人生活质量评定问卷(China questionnaire of quality of life in patients with cardiovascular diseases,CQQC)评价患者生活质量,由责任护士详细向患者说明计分方法后协助患者完成问卷填写,该问卷共涵盖体力、病情、医疗状况等6个维度共24项条目,总分0~154分,分数越高表示患者生活质量越高。以上问卷数据的录入、审核与核对工作均由固定医务人员专项完成,评估方法采用盲法评估,避免评估者产生主观数据偏差。

1.3.3 运动耐力:

对比两组干预前后运动持续时间(exercise duration, ED)、峰值摄氧量(peak oxygenuptake, VO2peak)、无氧阈(anaerobic threshold, AT),运动训练方法以及心肺运动功能测试仪检测方法以及评估要求同1.3.1。

1.3.4 MACE发生情况:

记录两组干预期间包括心力衰竭、心绞痛复发、恶性心律失常、血运重建在内的MACE发生情况。

1.4 统计学方法

应用SPSS 26.0软件完成研究数据的处理分析,符合正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较用配对样本t检验;计数资料以百分率表示,比较采用χ2检验或Fisher精确概率检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

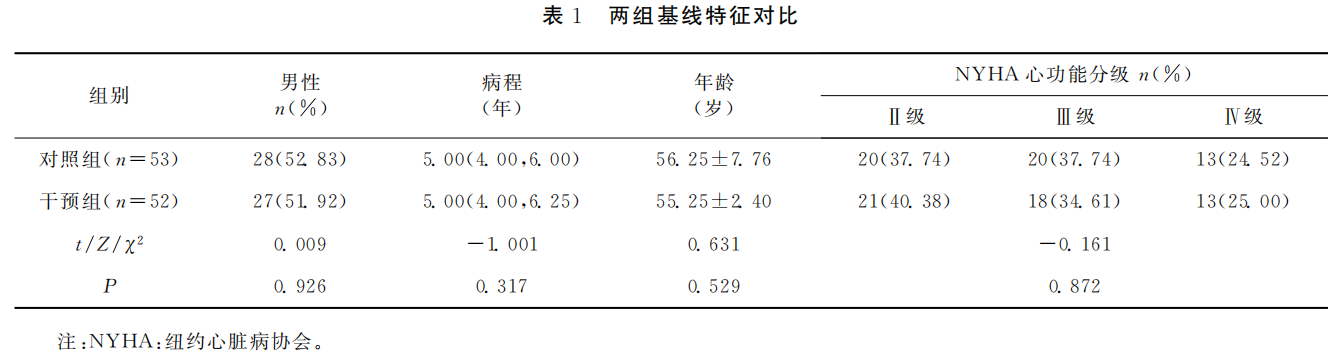

2.1 两组研究人群的基线特征比较

干预期间对照组2例患者失访,干预组2例患者失访、1例患者自愿退出,均计为脱落病例,最终对照组纳入53例,干预组纳入52例。对照组与干预组性别、病程、年龄及NYHA心功能分级[8]比较,差异均无统计学意义(P均>0.05, 见表1)。

2.2 两组心肺功能对比

干预后,干预组SV、CI、FEV1、MVV均显著高于对照组(P均<0.001, 见表2)。

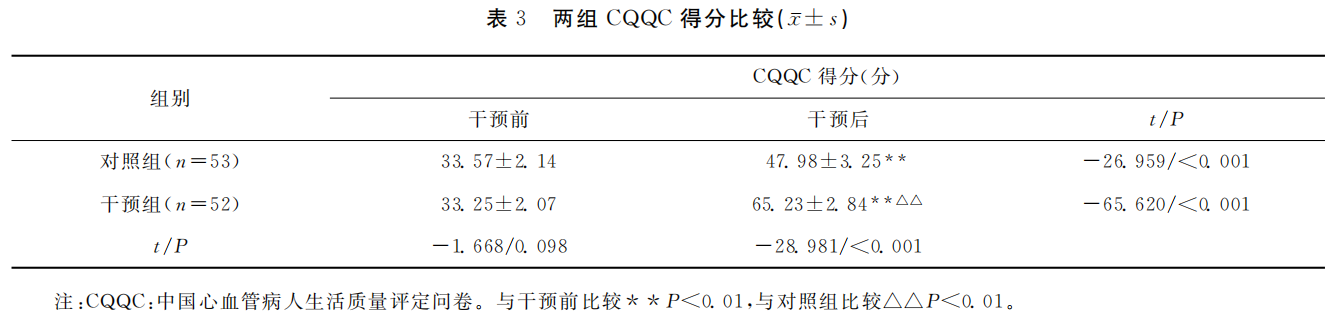

2.3 两组生活质量对比

干预后,干预组CQQC量表显著高于对照组(P<0.001, 见表3)。

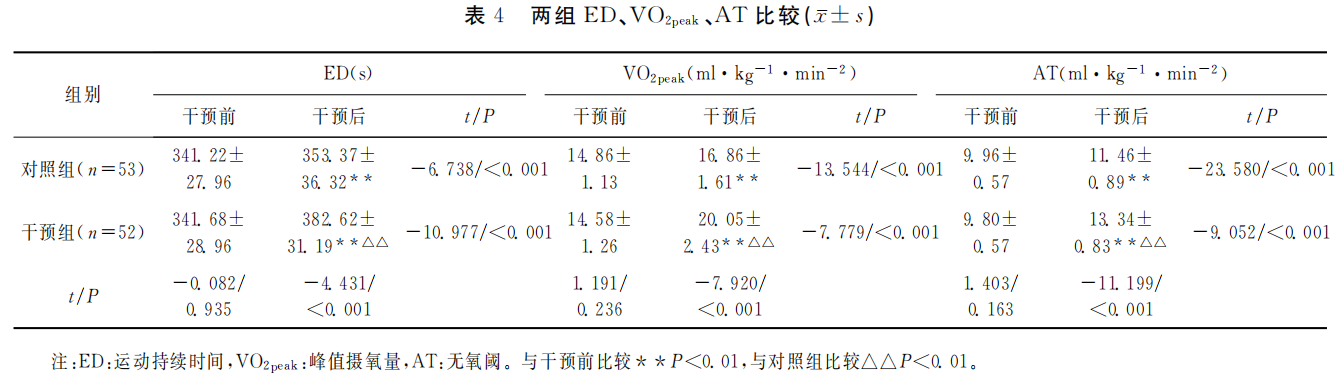

2.4 两组运动功能对比

干预后,干预组ED、VO2peak、AT显著高于对照组(P均<0.001, 见表4)。

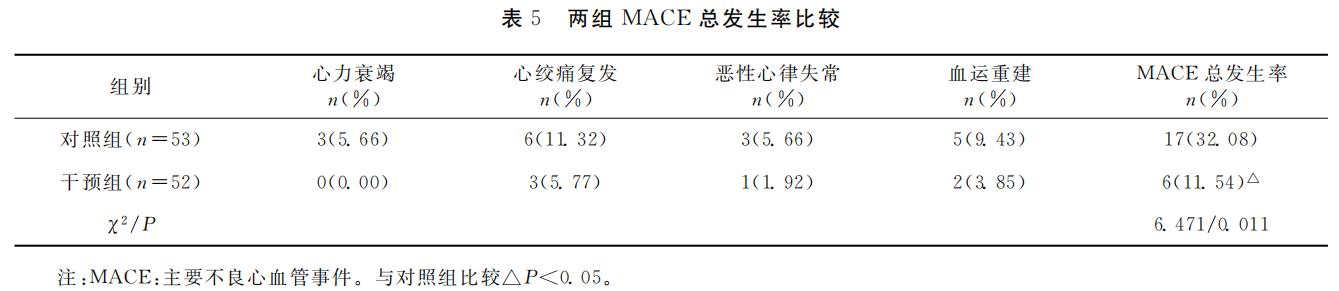

2.5 两组MACE总发生率对比

干预组MACE总发生率(11.32%)显著低于对照组(32.08%, P=0.011, 见表5)。

3 讨论

本研究对IHD患者实施阶梯式康复运动训练后,发现患者心肺功能、生活质量均得到显著改善,同时运动耐力显著提升,MACE发生风险显著降低,提示阶梯式康复运动训练作为IHD患者的康复手段在多方面均表现出较高应用价值。

IHD是在饮食习惯、代谢状态以及生活行为等多项因素共同作用下产生的结果,并且各因素间的作用和联系较为复杂,有数据证实与收缩压升高相关代谢异常是其主要影响因素。早期实施有效的运动训练可改善IHD患者卧床休息期间产生的不良症状,而现阶段应用体位转换、四肢训练等常规运动方案进行干预缺乏针对性,无法满足不同患者的康复需求。机体的循环与呼吸两大系统的生理作用密切相关,IHD患者的心排血量降低以及肺通气功能减弱会影响自身的心肺功能。相关研究证实以运动训练为基础制定心脏康复方案对增强心肌功能、加强心肌组织结构的稳定性等具有显著作用,并且有助于提升交感神经兴奋传导速率与心脏收缩泵血能力,与本研究结果高度一致。王艳霞等分析发现IHD患者存在通气量降低、肌群萎缩等症状表现,主要原因是心肺功能减弱与机体活动受限,导致病情恶化并形成恶性循环,阻碍患者康复,严重降低其生活质量,本研究基于此验证阶梯式运动康复训练对IHD患者生活质量的改善作用,发现患者经该方式干预后CQQC总分显著增加,提示心血管以及呼吸系统通过协调作用满足机体运动状态下的肌肉运动能量与氧气需求是运动行为实现的根本条件,心脏功能、自主神经功能与运动耐力存在密切联系,而通过心脏运动康复训练可以改善运动耐力,本研究结果可为该观点提供数据支持。心血管疾病后期易出现MACE,发生MACE表示患者体内斑块破裂风险增加并且病情恶化,心脏康复已成为心血管疾病预后改善与生活质量提升的重要手段,IHD患者实施心脏康复对降低MACE发生率以及再入院等临床风险均具有显著作用。目前临床对于心血管疾病患者进行运动康复的安全性尚存在争议,本研究结果显示阶梯式康复运动训练具有较高安全性,为心血管领域运动康复的实践提供了有效参考。

SV、CI可以直观反映心功能状态与心脏泵血功能,FEV1与MVV是评估肺功能的临床首要参考指标。分析阶梯式运动康复训练后患者SV、CI、FEV1、MVV升高的原因在于阶梯式运动康复训练干预可合理指导患者在对应阶段进行合理康复训练,具有明确康复目标且训练内容适用性较强,易发挥心肺康复训练的良好效果。系统性的运动康复训练可以有效改善机体的血脂异常状态并促进动脉血管扩张与血管通道重建,从根本上减轻心肌缺血症状,进而促进患者心功能康复;另外长期运动刺激可进一步提升患者运动耐力,以此达到增强心肺功能的干预目标。阶梯式运动康复训练可通过提升患者自身的生理功能达到改善生活质量的目的,例如通过与患者自身生理状态与心功能分级匹配的运动训练可以有效提升其体力与耐力,进而增强心功能与生活质量;同时,在运动训练恢复期间护理人员对患者临床症状表现与生命体征进行实时观察、记录,通过持续关注患者状态为患者提供高质量的医疗服务,能满足患者的个人心理需求,以此提升生活质量;运动训练能增强机体的神经系统功能,并有效调节其心理状态,使患者以积极乐观的心理面对康复运动训练并积极配合完成各项计划,以此提升运动训练效果并降低不良事件发生风险,从多个角度发挥提升患者生活质量的作用。ED是心肺运动试验(cardio pulmonary exercise test, CPET)中由静态转为动态再转为静态的运动行为完成的时间,VO2peak是运动状态下达到最大运动负荷量时的摄氧量,AT是机体在递增负荷运动状态下由有氧转向无氧呼吸的临界点,ED、VO2peak、AT均是临床运动耐力评估的可靠指标。推测阶梯式康复运动训练能够增强患者运动耐力的原因为基于心功能分级评估结果制定的阶梯式运动康复训练与患者自身运动耐力相匹配,使患者对方案具有更强的适应性,因此可以最大化提升运动康复效果,以此促进机体血流量与血流速度增加,进而改善肢体的血液微循环与能量代谢,有助于增强骨骼肌及相关肌群功能;另外通过有效的运动训练提升了肌肉线粒体酶活性与神经肌肉纤维修复速度,进而增强肌肉灵活度与力量,进一步降低肌肉萎缩风险;同时,阶梯式运动训练可增强骨骼肌代谢与耐受力,以此降低运动换气频率,并增强运动耐力。分析阶梯式康复运动训练的安全性较高可能是由于实施阶段性运动训练可以协助患者建立系统、规律的运动习惯,以此增加心输出量与骨骼肌灌注量,有助于减轻心脏运动负荷,并促进心脏血液微循环与动脉侧支循环开放,进而使心肌细胞血供恢复、心肌修复加快,间接发挥增强心肺功能的积极作用,从多个方面降低MACE的发生风险;而阶段性运动康复训练以IHD患者病情进展状态、心功能等多项因素为依据制定康复运动方案,后期根据患者的个人情况改变匹配对应的运动训练方案,实现了阶段性运动目标,并通过逐步递增运动康复训练难度与运动量的方式使患者更好地适应康复训练,进而提升运动训练安全性与适用性,进而实现最大化运动康复训练效果以及最小化运动安全风险的干预目标,以此促进临床转归与病情控制,整体降低MACE的风险。

本研究尚存在一定局限:(1)纳入样本量较少,结果可能存在一定偏倚,有待后期大样本、多中心研究的进一步支持;(2)本研究未采用盲法分组,仅采用盲法进行结果评定,分组与结果评估可能产生一定影响,因此本研究结果有待今后更多研究结果验证。

综上所述,IHD患者采取基于阶梯式康复运动训练的康复方案,在促进心肺功能恢复、改善生活质量、提升运动耐力及安全性方面均具有显著作用,临床实施与推广价值较高。

参考文献:略

作者:王敏 金若蓉 张婕 赵欣 谢家湘

单位:江苏省人民医院心脏大血管外科

来源:心血管康复医学杂志2025年10月第34卷第5期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。