慢阻肺作为一种高发性呼吸系统病变,其典型临床表现为渐进性通气功能障碍及持续性呼吸道症状。处于疾病缓解期的患者,尽管临床症状趋于平稳,但呼吸功能仍存在明显受损。当此类患者并发心功能不全时,因心肌收缩与舒张效能下降,将导致临床预后显著恶化,甚至增加死亡风险。针对这一特殊人群,在规范药物治疗的基础上,结合系统化的康复干预对优化心肺协同功能具有重要临床价值。传统康复方案存在干预靶点不明确、训练模式标准化不足、实施过程过度依赖主观评估等问题,制约了功能改善的疗效。最新循证医学证据表明,整合性肺康复联合早期心脏康复干预可有效增强患者的心肺储备功能。本研究选取80例慢阻肺缓解期伴慢性心衰的住院患者,在基础治疗的同时增加肺康复联合早期心脏康复干预,对其临床疗效进行分析,具体报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以80例老年慢阻肺缓解期伴慢性心衰患者为研究对象,均于2024年1月1日~2025年1月31日被我院收治,凭借随机数字表法分为对照组和观察组,每组40例。患者均自愿参与本研究,对其实施前瞻性分析。对照组患者男22例,女18例;年龄60~85岁,平均年龄为(72.94±4.41)岁;合并症病程2~8年,平均病程为(4.62±1.21)年。观察组患者男23例,女17例;年龄60~87岁,平均年龄为(72.98±4.75)岁;合并症病程2~8年,平均病程为(4.58±1.23)年。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①经影像学等临床综合诊断确诊;②认知功能正常,可正常沟通;③具备完整的临床资料。

排除标准:①伴有精神类疾病者;②伴有其他脏器功能严重受损者;③伴有恶性肿瘤者;④无法积极配合康复训练者。

1.2 方法

对照组患者接受常规康复指导,根据患者个体病情特点,严格执行医嘱开展用药指导,着重强化患者对规范用药必要性的认知。定期监测生命体征、肺功能及心功能相关指标,同时提醒患者注意劳逸结合,规避过度疲劳,督促其按计划完成呼吸功能训练。

观察组接受肺康复联合早期心脏康复干预,内容如下:①肺康复方案:a.耐力性锻炼:根据患者心肺适应能力,建议选择传统养生功法(如太极),采用阶梯式增量法逐步改善气促症状;b.呼吸功能锻炼:指导患者掌握呼气控制技术(缩唇式)与深层呼吸法(膈肌呼吸),根据康复进度调节训练频次,通过强化呼吸肌群提升肺换气效率;c.分段式训练法:基于临床评估结果设计周期训练方案。起始阶段进行5min准备活动,随后采用强度交替模式:当运动负荷达到峰值耗氧量的55%阈值时,维持3min运动后插入1min恢复期,循环实施,总时长不超过30min。训练中控制心率增幅在静息值+20次/min范围内,动态调整运动参数。以皮肤轻度潮红、主观劳累、Borg评分≤13分作为安全终点,防止运动过量;②早期心脏康复方案:在实施呼吸训练时,需整合纽约心脏病协会(NYHA)分级、动态心电图及个体化评估数据,完成心肺功能测试后生成定制化运动方案。初期安排低强度适应性训练(室内步行10min+改良版医疗体操),配合可穿戴设备持续监测心电图、血氧指标及呼吸频率变化。特别注意患者主诉(如头晕、胸痛等),出现异常体征时启动应急预案,立即终止训练并实施医学观察。

1.3 观察指标及判定标准

①肺功能:在训练前、训练后(训练1个月后),通过瑞超心肺功能测试仪测定患者PEF、FVC、FEV1。②心功能:在训练前、训练后(训练1个月后),通过心脏彩超测定患者LVESD、LVEDD、LVEF。③生活质量:在训练前、训练后(训练1个月后),根据健康调查简表(SF-36)对患者生活质量进行评定,本研究选取环境、社会关系、生理职能、心理4个维度,每个维度均为百分制,分值越高,提示生活质量越佳。

1.4 统计学方法

统计分析通过SPSS 27.0软件计算。计量资料以均数±标准差(x̅±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

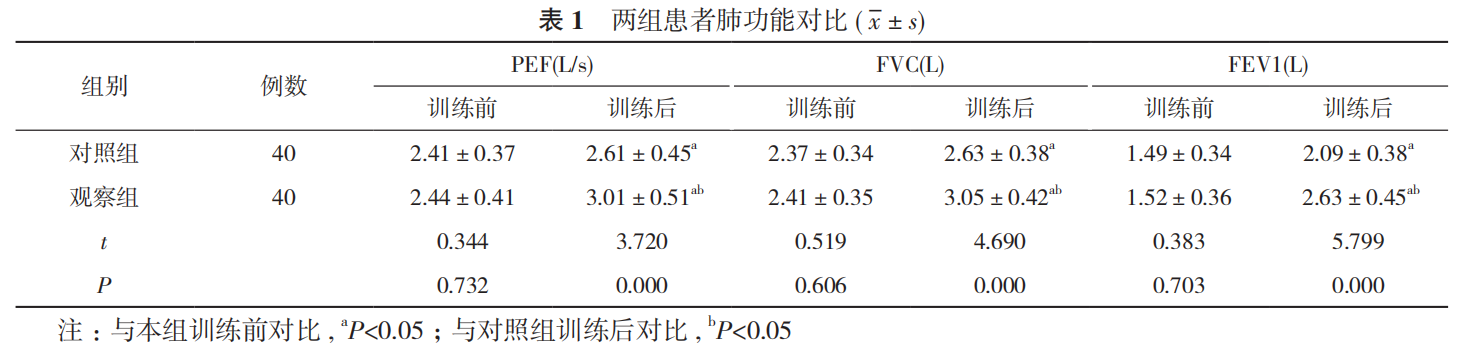

2.1 两组患者肺功能对比

训练后,两组患者肺功能均有所提高,且观察组PEF(3.01±0.51)L/s、FVC(3.05±0.42)L、FEV1(2.63±0.45)L均高于对照组的(2.61±0.45)L/s、(2.63±0.38)L、(2.09±0.38)L(P<0.05)。见表1。

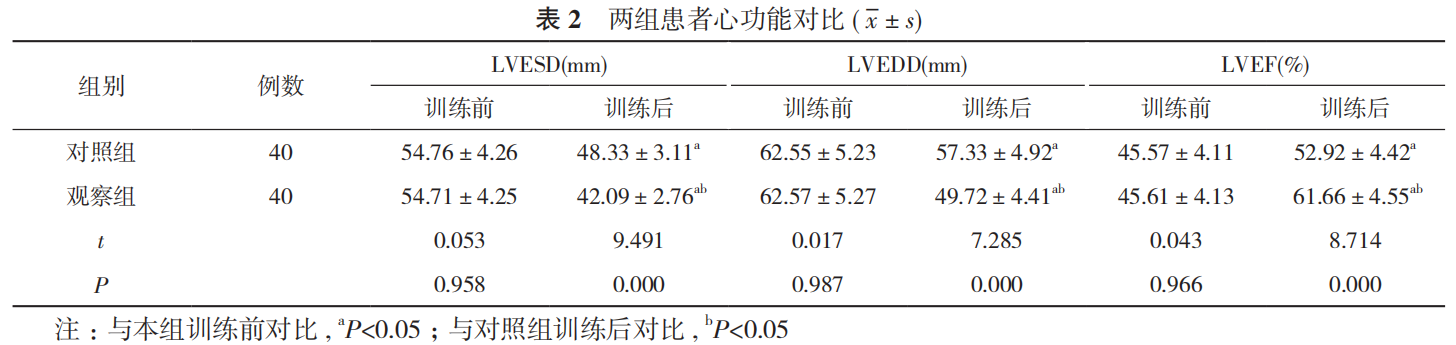

2.2 两组患者心功能对比

训练后,两组患者心功能均有所提高,且观察组LVESD(42.09±2.76)mm、LVEDD(49.72±4.41)mm均低于对照组的(48.33±3.11)、(57.33±4.92)mm,LVEF(61.66±4.55)%高于对照组的(52.92±4.42)%(P<0.05)。见表2。

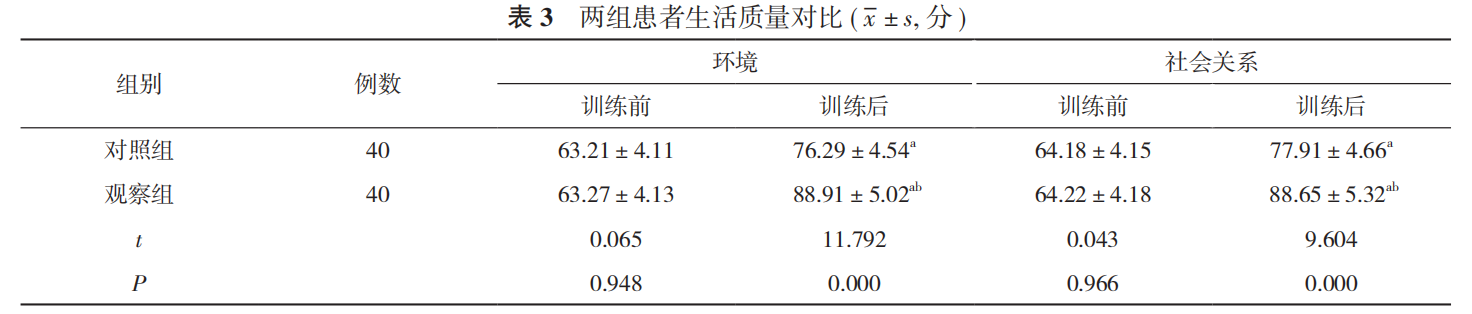

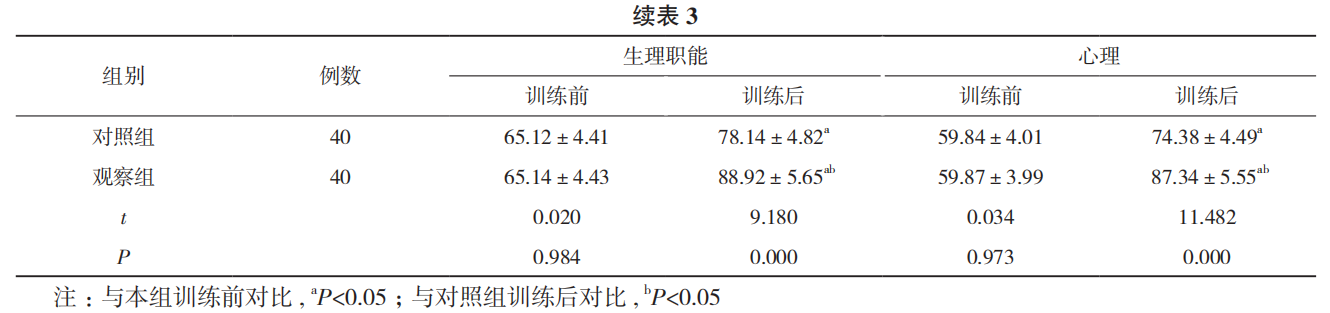

2.3 两组患者生活质量对比

训练后,两组患者生活质量评分均有所提高,且观察组环境评分(88.91±5.02)分、社会关系评分(88.65±5.32)分、生理职能评分(88.92±5.65)分、心理评分(87.34±5.55)分高于对照组的(76.29±4.54)、(77.91±4.66)、(78.14±4.82)、(74.38±4.49)分(P<0.05)。见表3。

3 讨论

慢性心衰是老年慢阻肺缓解期常见的并发情况。常规康复训练多采用普适性方案,缺乏对患者个体差异的考量,难以充分满足不同患者的实际需求,致使在改善心肺功能方面成效有限。鉴于此,探索更具针对性、有效性的康复训练策略,对这类患者而言具有重要的临床意义和实践价值。

本研究表明,训练后,两组患者肺功能均有所提高,且观察组PEF(3.01±0.51)L/s、FVC(3.05±0.42)L、FEV1(2.63±0.45)L均高于对照组的(2.61±0.45)L/s、(2.63±0.38)L、(2.09±0.38)L(P<0.05)。训练后,两组患者心功能均有所提高,且观察组LVESD(42.09±2.76)mm、LVEDD(49.72±4.41)mm均低于对照组的(48.33±3.11)、(57.33±4.92)mm,LVEF(61.66±4.55)%高于对照组的(52.92±4.42)%(P<0.05)。这提示了,观察组训练方案的实施有效改善了患者的心肺功能。机制分析表明,在本研究中,患者心肺功能的提升,关键在于运动耐量的改善。早期心脏康复训练聚焦个体差异,以心脏功能修复为导向,制定个性化干预方案,通过系统化措施增强患者运动耐力,优化心脏功能。肺康复训练可对通气/血流比例起到调节效果,加速心脏血液回流,使心肌组织营养增强,促进心功能恢复,同时有效减少肺无效腔容积,提升肺顺应性,保障呼吸功能正常运作。两种康复手段协同作用,可纠正肌肉血管舒缩功能紊乱,预防心室重构,增加心脏血供与摄氧量,同步强化肺部肌肉力量,缓解交感神经兴奋状态,提升气体交换效率。这种联合干预模式通过改善心肺功能,能够加快疾病康复进程,降低不良事件风险,显著优化患者预后状况。

本研究还得出,训练后,两组患者生活质量评分均有所提高,且观察组环境评分(88.91±5.02)分、社会关系评分(88.65±5.32)分、生理职能评分(88.92±5.65)分、心理评分(87.34±5.55)分高于对照组的(76.29±4.54)、(77.91±4.66)、(78.14±4.82)、(74.38±4.49)分(P<0.05)。这提示了,观察组训练方案的实施使患者的生活质量得到提升。机制分析表明,将多种训练模式有机整合并协同运用,能够显著提升患者在康复进程中的自主性与参与度。通过这种方式,可有效激活患者开展康复训练的内在动力,稳步强化其康复信念,进而从多维度促进患者生活质量的提升与改善。

综上所述,老年慢阻肺缓解期伴慢性心衰患者接受肺康复联合早期心脏康复干预后,其肺功能、心功能以及生活质量均显著提升。

参考文献:略

作者:许剑丽 吴珍珍 林桂兰 吴珊珊 杨楠 林慧云

单位:联勤保障部队第九一〇医院

来源:中国现代药物应用2025年11月第19卷第22期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。