急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)后并发心力衰竭的患者再住院率及死亡率显著增加。对心力衰竭患者进行合理的预后分层,有助于临床医师及时调整药物治疗和随访计划,进而更进一步改善患者生活质量以及长期预后。患者年龄、性别、体重指数(body mass index,BMI)、既往病史、血运重建情况、左室射血分数(left ventricular eject fraction,LVEF)、纽约心功能(New York Heart Association,NYHA)分级、肾小球滤过率、规范化药物治疗、出院时肌钙蛋白水平、氨基末端脑钠肽前体 (N terminal pro B type natriuretic peptide,NT-proBNP)水平都是影响患者预后的因素。心肺运动试验 (cardio pulmonary exercise test,CPET)各项参数特别是峰值摄氧量(PeakVo2)、二氧化碳通气当量斜率 (minute ventilation/carbon dioxide production slope,VE/Vco2slope)在心力衰竭预后中的价值也得到了广泛研究。其中VE/Vco2是死腔通气的指标之一,是指排出1升CO2所需的通气量,反映通气效率,数值升高表明存在过度通气、死腔增加。有研究表明,与峰值摄氧量相比,二氧化碳有更独特的预测价值。本研究评估VE/Vco2slope对急性心肌梗死后心力衰竭的预测作用。

一、资料与方法

1.1 一般资料

收集2018年9月至2019年9月因AMI就诊于中日友好医院的患者172例,患者出院前完善CPET(运动终点为达到无氧阈值)、超声心动图、血生化检查及NT-proBNP检查。共有131例患者(男108例,女23例)完成出院后3个月随访,根据出院后3个月随访结果将AMI患者分为心力衰竭组和无心力衰竭组。入选标准包括:(1)临床符合急性心肌梗死诊断:肌钙蛋白阳性,伴有典型缺血性胸痛和(或)缺血心电图表现;(2)患者进行了成功的再灌注治疗:ST段抬高心肌梗死(ST elevated myocardial infarction,STEMI)患者发病至再灌注时间<12h;非ST段抬高心肌梗死(non ST elevated myocardial infarction,NSTEMI)患者发病至再灌注时间<24h;(3)出院前经康复评定能够完成CPET检查;(4)签署知情同意书。排除标准包括:(1)慢性心力衰竭;(2)慢性肺病包括慢性阻塞性肺疾病、肺栓塞、肺动脉高压、哮喘;(3)血运重建过程不顺利或不成功;(4)除罪犯血管外,仍有残余血管狭窄≥70%的病变;(5)存在进行心肺运动试验的禁忌证包括但不限于左主干狭窄、心力衰竭急性期、中度以上的瓣膜狭窄、肥厚梗阻型心肌病、流出道狭窄、严重心律失常、急性肺栓塞、主动脉夹层、急性心肌炎、急性心包炎、影响运动功能的感染、甲状腺功能异常、电解质紊乱、未控制高血压、精神疾病无法配合等。研究方案经本院医学伦理委员会审核(批准号:2020-94-K58),所有患者都理解了研究的目的和流程,并签署了知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 CPET测试

在出院前完成,距离心肌梗死发病(5.72±2.34)d(中位数5.51d),考虑到受试者为急性心肌梗死患者,运动终点设定为达到无氧阈值。使用实时连续一口气接一口气方法,采用踏车连续递增功率方案。患者维持60r/min转速,静息3min,热身3min,依据体重年龄算出递增功率,鼓励患者,直至患者达到无氧阈值。测量VE、Vo2、Vco2,峰值摄氧量使用运动期最后30s数据的平均值,使用V-slope法和(或)呼吸当量法设定第一通气阈值。VE/Vco2slope值使用孙兴国教授的计算公式进行计算。

1.2.2 生化检查

心肌肌钙蛋白T(cardiac troponin T,cTNT)、NT-proBNP水平根据标准操作流程进行测试。

1.2.3 心力衰竭诊断标准

参照2016年欧洲心脏病学会急慢性心力衰竭诊断与治疗指南:出现肺循环瘀血或者体循环瘀血的症状或体征,使用利尿剂后可以缓解,同时伴有利钠肽水平升高(BNP≥100pg/ml或NT-proBNP≥300pg/ml)。

1.3 观察指标

入院时采集患者年龄、性别、BMI、NYHA Ⅲ-Ⅳ级比例、高血压病史、糖尿病病史。出院前收集患者LVEF、肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate,eGFR)、NT-proBNP、STEMI患者比例、患者住院期间最高cTNT水平,以及患者的合并用药,特别是血管紧张素转换酶抑制剂/血管紧张素受体阻滞剂(ACEI/ARB)、β受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂(mineralocorticoid receptor antagonists,MRA)、沙库巴曲缬沙坦血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(angiotension receptor sneprilysin inhibitors,ARNI)以及恩格列净。所有患者出院前完善CPET,收集VE/Vco2slope数据。

1.4 统计学处理

采用SPSS 19.0统计学软件进行相关数据分析,正态分布变量,描述性数据使用x-±s,非正态分布使用M(Q1-Q3),分类变量使用频次。正态分布变量使用独立样本t检验,非正态分布使用Mann-Whitney U检验,分类变量采用χ2检验。使用ROC曲线确定心肌梗死后心力衰竭的灵敏度及特异度。使用多因素回归分析判定VE/Vco2slope对心肌梗死后心力衰竭的预测价值。P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

2.1 两组患者基础临床资料比较

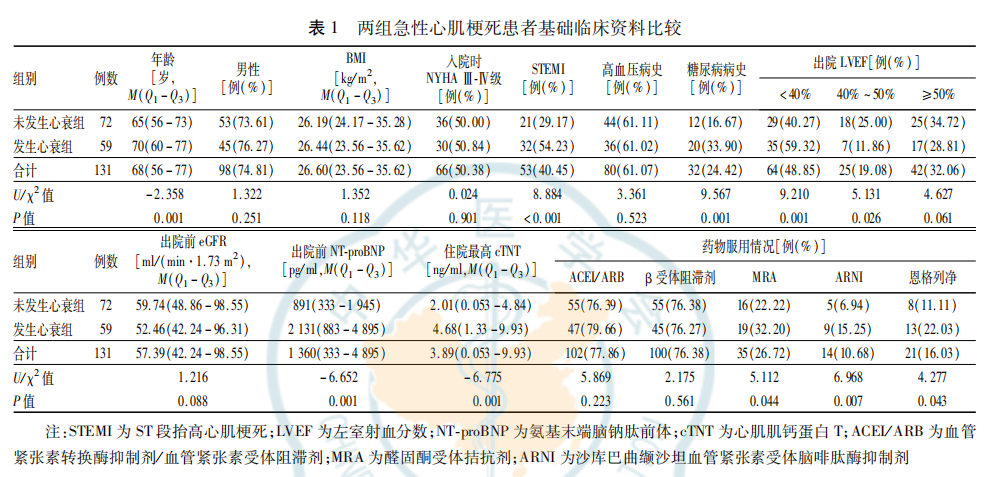

入选的131例患者年龄68(56~77)岁,74.81%(98/131)患者为男性。出院时64例(48.85%)患者为射血分数降低心力衰竭(LVEF<40%),而25例(19.08%)患者为射血分数中间值心力衰竭(40%≤LVEF<50%),42例(32.06%)患者为射血分数保留心力衰竭(LVEF≥50%)。66例(50.38%)患者入院时心功能分级为NYHAⅢ-Ⅳ级,出院前平均eGFR为57.39ml/(min·1.73m2)。所有患者顺利完成CPET检查,运动过程中无不适及不良事件发生。

出院3个月发生心力衰竭组的患者年龄更大,STEMI患者更多,糖尿病病史患者更多,出院LVEF<40%患者更多,出院时NT-proBNP水平和cTNT水平更高(均P<0.05)。两组间性别占比、BMI、入院时NYHA分级、高血压病史、出院前eGFR,服用ACEI/ARB、β受体阻滞剂的比例差异无统计学意义(均P>0.05)。出院3个月发生心力衰竭组患者合用MRA、ARNI以及恩格列净占比更多(均P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者VE/Vco2slope水平比较

出院3个月后发生心衰组患者出院前VE/Vco2slope为36.7±3.8,未发生心衰组患者VE/Vco2slope为29.7±4.0,发生心衰组患者出院前VE/Vco2slope水平高于未发生心衰组(P=0.014)。

2.3 VE/Vco2slope水平与患者出院后发生心力衰竭的关系

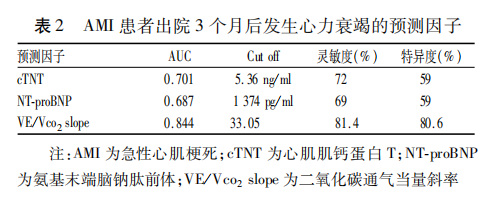

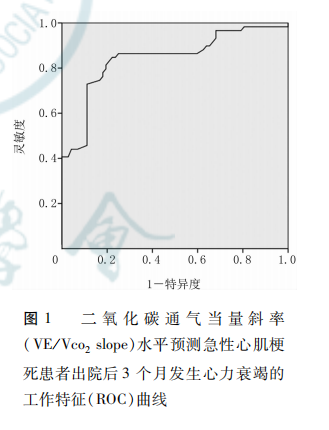

住院期间最高cTNT水平、出院前NT-proBNP水平及出院前VE/Vco2slope水平均可作为AMI患者出院3个月后发生心力衰竭的预测因子。VE/Vco2slope≥33.05可用于判断出院3个月图1二氧化碳通气当量斜率后发生心力衰竭的风险(灵敏度81.4%,特异度80.6%,曲线下面积0.844,P<0.001)。见表2、图1。

2.4 VE/Vco2slope水平是AMI患者出院后发生心力衰竭的独立预测因子

多因素分析中,将VE/Vco2slope水平、年龄、糖尿病病史、出院时LVEF、出院时NT-proBNP、出院时cTNT、使用MRA、使用ARNI、使用恩格列净设为自变量,心力衰竭设为因变量,结果显示VE/Vco2slope水平与心肌梗死后心力衰竭独立相关(OR=1.245,95%CI:1.021~1.366,P=0.019),其他与心力衰竭独立相关指标还包括NT-proBNP水平(OR=1.283,95%CI:1.019~1.399,P=0.033)。

三、讨论

本研究选入150例急性心肌梗死患者,在出院3个月后进行随访,比较了出院3个月后发生心力衰竭的患者和未发生心力衰竭患者的区别。研究结果显示,发生心力衰竭组的患者年龄更大,STEMI患者更多,糖尿病病史患者更多,出院LVEF<40%患者更多。出院时NT-proBNP水平和cTNT水平更高,合用MRA、ARNI以及恩格列净比例更多。出院3个月后发生心力衰竭组患者出院前VE/Vco2slope水平显著高于未发生心力衰竭患者(P=0.014)。

VE/Vco2slope是心肺运动试验检查中对运动时的通气反应进行描述的一项参数。运动初期,为了维持动脉血中CO2水平,通气逐渐增加,VE与Vco2呈线性比例增加,所以不管患者是否用力,斜率都能被测出来。到达呼吸代偿点后,VE/Vco2开始增加,潮气末CO2水平开始下降。心肺疾病患者运动时呼吸困难与运动时出现的过度换气有关,运动时的通气反应在肺动脉高压、肺部疾病、严重左心衰竭中都会出现,在肺部疾病治疗或心脏移植后可以显著改善。峰值摄氧量是CPET检查中最重要的参数,广泛应用于对心力衰竭患者进行预后分层,但是峰值摄氧量依赖于心率、每搏输出量和动静脉氧差,仅在患者做峰值运动时才能获得准确数据。而VE/Vco2slope可以准确定量,在亚极量运动中就可以被测得,不受操作者及测试者身体状况影响,可重复性好,操作简单,性价比高,因此被用于评估心衰患者和肺疾病患者康复治疗后的效果评估以及心力衰竭患者预后的预测。本研究入组患者为急性心肌梗死患者,无法进行极量运动,所以选择VE/Vco2slope作为研究参数。已有一些研究探索了射血分数降低的心力衰竭患者死亡率与VE/Vco2slope升高的关系。Dosbaba等认为对心力衰竭患者进行VE/Vco2slope水平的评估非常重要。Gavotto等研究指出先天性心脏病患者VE/Vco2slope水平显著升高,是预后评估的有效工具。李文婷等探索了采用右心房压力联合VE/Vco2slope水平预测慢性血栓栓塞性肺动脉高压患者的预后,结果发现VE/Vco2slope是一项很好的预后指标。

本研究结果显示,VE/Vco2slope≥33.05可用于判断出院3个月后发生心力衰竭的风险(灵敏度81.4%,特异度80.6%,曲线下面积0.844,P<0.001)。VE/Vco2slope水平是AMI患者出院后发生心力衰竭的独立预测因子(OR=1.245,95%CI:1.021~1.366,P=0.019)。其可能机制包括急性心力衰竭导致肺动脉血流动力学受损,肺血管阻力增加,死腔通气增加,从而引发了过度通气。有研究显示,VE/Vco2slope水平越高,更倾向于存在混合型的毛细血管前和毛细血管后肺动脉高压。Klaassen等研究发现对射血分数降低的心力衰竭患者行CPET和右心导管检查,VE/Vco2slope与肺血管阻力(pulmonary vascular resistance,PVR)的关联要强于肺毛细血管楔压(pulmonary capillary wedge pressure,PWCP)和LVEF,提示VE/Vco2slope升高患者,肺血管损害更为明显,病情更重,预后更差。

本研究证实AMI患者出院前根据运动试验的结果,结合住院期间最高cTNT水平、出院前NT-proBNP水平,可以对AMI患者进行更为准确的预后分层,从而提醒医生进行治疗调整,强化药物治疗,指导器械植入,并制订随访计划。

本研究的局限性在于,入组的患者为在住院期间恢复尚可,能够进行心肺运动试验的患者,入组时排除了既往心力衰竭病史患者,所以本研究入选了病情相对稳定的AMI患者,对于病情更不稳定、伴随疾病更复杂的患者没有进行评估。此外,没有对心肌梗死后VE/Vco2slope水平的变化情况进行探索,以及VE/Vco2slope水平变化情况与预后的关系进行评估。对于VE/Vco2slope水平影响心肌梗死后心力衰竭发生的机制也没有进行探索。VE/Vco2slope是一个强有力的心肌梗死后发生心力衰竭的预测因子,应该与NT-proBNP和cTNT一起成为一个预测工具,更好地为临床服务。

参考文献(略)

作者:吴文静,张仕宇,申京波,刘翠,王楠,王青,郑金刚,孙艺红

作者单位:北京中日友好医院心脏科

文章来源:中国医师杂志2022年1月第24卷第1期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。