睡眠是指周期性出现的一种自发的和可逆的静息状态,是新陈代谢速率的降低但大脑活动仍然活跃的生理状态。睡眠时间约占人类总生命时间的1/3,是每个人必需的生命活动。在医学上根据脑电图、肌电图和血压呼吸等通常将睡眠分为两个时相,即非快速眼动睡眠(non-rapid eye movement,NREM)和快速眼动睡眠(rapid eye movement sleep,REM)。NREM以意识活动减退、肌肉松弛和无明显眼球运动为特点,根据睡眠的深度分为四个时期(I-IV),而REM期以意识活动更加减退、肌肉更加松弛和大脑活动增强为特点,通常伴随梦的产生。睡眠有助于清除清醒时神经活动所产生代谢产物如β-淀粉样蛋白、腺苷,保护大脑功能。

睡眠障碍是睡眠-觉醒正常节律性交替紊乱的表现,是指睡眠的量、质或定时的异常,或者是指在睡眠中或失眠觉醒转换时发生异常的行为或生理事件,可由躯体性疾病、生理因素(时间)、心理因素 (焦虑抑郁)、药物等多种因素引起,表现为失眠、睡眠觉醒节律障碍、睡行症、夜惊、梦魇和睡眠呼吸障碍等多种形式。

据统计,世界上有40%~50%的人口睡眠不足。根据《2020中国睡眠指数》报告显示,在中国有36.1%的成年人会发生经常性失眠,超过3亿人出现睡眠障碍。睡眠障碍发生率与性别、文化水平和年龄有关系,有研究表明女性睡眠效率高于男性,文化水平低的睡眠障碍发生率高于其他人群,大于60岁人群和20~40岁人群睡眠障碍的发病率较高。一些特殊职业人群,如军事飞行人员,由于长期暴露于低气压、缺氧、加速度、噪声、振动等环境因素中,且承受较大心理压力,睡眠障碍发生率显著高于普通人群,严重影响部队战斗力,因睡眠原因引起的飞行事故占总数的10.5%。

同时,心血管疾病是严重威胁人类健康的重大医学问题,其发病率和死亡率亦逐年增高。目前,全球心血管疾病患者人数已超过5亿,每年约有1790万人死于心血管疾病。近年来的大量研究表明,心血管疾病的发生发展与睡眠障碍密切相关,其机制涉及下丘脑、交感神经、脑干网状结构、免疫系统和激素等神经-体液因素等。

一、睡眠障碍与心血管疾病的关系

睡眠障碍与许多症状或疾病,如心脏病、神经系统疾病、心理障碍、高血压、糖尿病和超重等的发生有关,其中,睡眠障碍与心血管疾病的关系已被大量研究证实。一项针对21个国家116632人的研究估计了睡眠时间与心血管事件的相关性,结果表明不适宜的睡眠时间使心血管疾病的发生风险显著增加。在对634511名儿童和成人的睡眠时间与肥胖之间的关系进行meta分析后发现,睡眠时间减少会诱导身体质量指数(body mass index,BMI)升高从而使心血管疾病的风险显著增加。据估计大约70%的心血管疾病的发生源于睡眠紊乱。而心血管疾病同样会因为疼痛、呼吸不畅等引发睡眠障碍,继发的神经系统病变还会引起中枢性睡眠障碍。这样的相互作用会造成恶性循环,使症状逐渐加重并加剧机体功能障碍。

1.1 睡眠障碍与高血压

一项针对睡眠状态与高血压之间关系的meta分析显示:对睡眠呼吸障碍的治疗和适宜的睡眠时间都可以降低高血压的发病风险,证明睡眠障碍与高血压有密切关系。另一项小型试点研究初步证明了睡眠持续时间与收缩压和舒张压之间的关系,睡眠延长组(每晚增加30min睡眠时间)6周后收缩压和舒张压分别平均下降14mmHg和8mmHg,而对照组没有显示出血压的显著降低,因此增加睡眠时间可能是治疗高血压的有效策略。失眠影响自主神经系统,激活下丘脑肾上腺轴和交感神经系统导致血管收缩和内皮功能损伤,诱发高血压发生,同时高血压时由于机体的高肾上腺素状态和炎症过程的激活维持睡眠障碍的状态,形成恶性循环。而且,失眠会导致褪黑激素分泌减少,而褪黑素有降低高血压患者的血压的作用,所以失眠会维持血压的升高。阻塞性睡眠呼吸暂停(obstructive sleep apnea,OSA)会导致间歇性缺氧,刺激化学感受器颈动脉体进而引起交感神经活动的增加,促进肾素、血管紧张素和儿茶酚胺的释放,导致血管阻力和血管重塑的增加,引起血压升高,而且研究证明交感神经冲动升高不只存在于睡眠期,在停止缺氧刺激的清醒期时仍然存在,但升高幅度较睡眠期更低。同时间歇性缺氧导致内皮细胞对一氧化氮的利用度减少,诱发血管炎症和细胞凋亡,发生内皮功能障碍,进一步导致心血管疾病。

1.2 睡眠障碍与心律失常

心率失常分为快速性心律失常和慢速性心率失常,快速性心律失常又分为房扑、房颤、室上性心律失常、室性心动过速、室颤和猝死,不同的心律失常有不同的病因和作用位置,一些前瞻性研究表明,OSA会显著增加心律失常发生的风险,对OSA进行治疗后可改善心率失常。健康的睡眠模式与房颤、房扑和缓慢性心律失常密切相关,但与室性心律失常关系不大。在心电图中,与心房传导相关的P波指数被证明可预测房颤的发生模拟OSA研究的心电图(electrocardiograph,ECG)导联中P波持续时间和离散度显著增加,预示着房颤或房扑的发生。失眠或OSA引起的交感神经兴奋释放儿茶酚胺类物质本身就会引起心律失常,同时又会增加机体耗氧量,打破供需氧的平衡使心肌缺血重构和能量代谢障碍,心肌重构也会减慢传导,诱发心率失常或心力衰竭。此外,OSA的间歇性呼吸会增大胸内压,使静脉回流增加,长此以往,右心室扩张左心室减小,改变了心脏正常电节律。除人体观察的发现外,睡眠剥夺大鼠亦出现窦性心动过速、房性早搏等心律失常的表现,且随着睡眠剥夺时间的增加心律失常逐渐加重。

1.3 睡眠障碍与冠心病

冠心病(coronary heart disease,CHD)指冠状动脉发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞,常造成心肌缺血、缺氧或坏死。广义的冠心病包括无症状心肌缺血、心绞痛、心肌梗死、缺血性心力衰竭和猝死5种临床类型。一项研究通过孟德尔随机化的方法证明了失眠与冠心病之间存在因果关系,而睡眠持续时间和嗜睡症与冠心病间的关系不明显。失眠诱发炎症反应,减少下丘脑视黄醇的释放,增加骨髓中集落刺激因子1(colony stimulating factor 1,CSF1)的表达使血管内中性粒细胞和单核细胞增多,导致动脉粥样硬化病变。失眠时交感神经的激活又会使血管缩窄,诱发冠状动脉痉挛,加剧心肌缺血缺氧。而且长期的睡眠剥夺会影响正常的糖脂代谢过程,降低糖耐量,导致急性高血糖的发生,进而激活烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶,增强氧化应激并加剧小鼠心肌梗死,促进冠心病的发生发展。同时,睡眠剥夺可升高TNF-α、高敏C反应蛋白、白细胞介素6水平,诱发炎症反应并引起不稳定粥样斑块的出现,加速冠心病的进程。

1.4 睡眠障碍与代谢综合征

代谢综合征是指物质合成代谢和分解代谢障碍、免疫异常、胰岛素抵抗、肥胖等原因所导致的心血管疾病代谢方面危险因素的集结,主要包括糖尿病、高血糖症、低血糖症和痛风等和代谢相关的疾病,这些疾病是心血管疾病的源头之一。也就是说,睡眠障碍会诱发某些代谢性疾病,而代谢性疾病会导致心血管疾病的发生,代谢性疾病作为中介联系着睡眠障碍与心血管疾病。以糖尿病为例,睡眠障碍会影响调节食欲的激素,如升高胃饥饿素和抑制瘦素使食欲增加和新陈代谢水平降低,诱发代谢过程紊乱和肥胖发生,过多的脂肪还会激活脂肪因子和细胞因子诱发炎症从而造成动脉粥样硬化。睡眠时间减少还可导致胰岛素敏感性降低,增加患2型糖尿病的风险。同时,糖尿病所表现的高水平葡萄糖会产生更多的糖基化产物,激活受体上调干扰素的表达,诱发炎症反应并干扰胆固醇代谢,也会诱发心血管疾病的发生。此外,在完全睡眠剥夺的大鼠中发现胰岛素水平和血糖有明显降低的趋势,可能是由于睡眠剥夺时交感神经活跃使代谢增加,进而导致低血糖的发生。

1.5 睡眠障碍与心力衰竭

心力衰竭是指因各种原因导致心脏泵血功能受损,心排血量不能满足全身组织基本代谢需要的综合征。通常表现为活动时或夜晚气促、呼吸困难、胸闷、入睡后憋气、水肿、乏力、头晕等临床表现,严重影响睡眠质量。在心力衰竭患者中,阻塞性和中枢性睡眠呼吸暂停的发病率较一般人更高,主要由于心衰患者存在心脏间歇性缺氧,使回心血量代偿性增多和交感神经兴奋,收缩外周血管以增加心脏供氧,这样使得前负荷和后负荷同时增加,造成肺淤血;而睡眠时平躺使下肢回心血量增多,且膈肌位置升高,呼吸动度减退,会加重呼吸困难,睡眠时迷走神经的张力升高也会加重支气管痉挛,当呼吸严重困难时就会诱发睡眠时呼吸暂停。目前研究通常认为阻塞性睡眠呼吸暂停是心力衰竭的潜在原因,失眠和中枢性睡眠呼吸暂停是心衰的结果。睡眠障碍也可诱发左心室重塑、肺动脉高压导致左心室舒张功能障碍,从而导致心衰。而失眠在稳定型心力衰竭患者中很常见,并且与炎症和自主神经功能改变有关,有实验证明炎症和自主神经的标志物昼夜皮质醇含量的增加,可改善稳定型心力衰竭时的睡眠障碍。2020年任建勋等通过对大鼠进行睡眠剥夺和左冠状动脉前降支结扎建造了心衰模型并评估了其有效性,证明了睡眠障碍可以导致心衰。

1.6 睡眠障碍与心肌病

欧洲心脏病学会将心肌病定义为非冠状动脉疾病、高血压、瓣膜病和先天性心脏缺陷所导致的心肌结构和功能异常的心肌疾病,主要分为肥厚性心肌病、扩张性心肌病等。柴慧娟等在小鼠睡眠剥夺模型中,发现心肌细胞核、染色质、线粒体等结构不同程度改变、心肌纤维溶解性坏死、心肌间质水肿出血等表现,证明了睡眠障碍可以造成心肌严重损伤。长期的慢性睡眠剥夺会造成心肌损伤标志物如肌酸激酶、乳酸脱氢酶的显著升高,导致心肌功能损伤和形态学的异常。在对230名肥厚性心肌病患者进行24h动态心电图观察和诊断性多导睡眠图分析后得到结论,肥厚性心肌病会有更高的心率水平且在睡眠时最为显著。在另一项研究中发现肥厚性心肌病伴随更高风险的阻塞性呼吸睡眠暂停发生率,且与左心室的心脏功能标志物相关。在扩张性心肌病中同样发现阻塞性呼吸睡眠暂停的严重程度与心脏损伤和重塑显著相关。近年来的研究表明睡眠呼吸暂停的严重程度与心肌损伤和重塑显著相关,其机制可能源于循环外泌体通过Akt/mTOR信号通路调控自噬水平的改变。

1.7 睡眠障碍与瓣膜性心脏病

瓣膜性心脏病是指由于先天发育异常或其他各种病变引起心脏瓣膜及其附属结构发生解剖结构或功能上的异常,造成瓣膜狭窄或关闭不全导致心脏血流动力学显著变化并出现一系列症状的临床综合征。一项对411名患者进行评估的实验发现瓣膜性心脏病增加了高呼吸暂停低通气指数值,无瓣膜性心脏病的睡眠呼吸暂停患者,阻塞性睡眠呼吸暂停发生率较高;而同时患有瓣膜性心脏病的患者中,中枢性和混合性睡眠呼吸暂停更常见,这与心力衰竭有所不同。在各类瓣膜性心脏病中,尤其是风湿性瓣膜性心脏病,中枢性睡眠呼吸障碍发病率较高,且伴有更严重的症状和心脏功能损害。

二、睡眠障碍导致心血管疾病发生和加重的机制

2.1 中枢神经调控机制

目前对睡眠觉醒调控的神经区域研究主要集中在两个方面,最早对猫的研究发现存在与睡眠觉醒有关的脑干网状结构,包括桥脑上段的上行网状激活系统促进觉醒,以及桥脑下段的上行网状抑制系统来抑制觉醒。第二个神经调控区域位于下丘脑,外侧下丘脑(lateral hypothalamus,LH)通过释放食欲素来激活乳头核、中缝背核和蓝斑核γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)能和组胺能神经元、5-羟色胺能神经元和去甲肾上腺素能神经元来促进觉醒,同时又释放GABA等神经递质抑制下丘脑腹外侧视前核(ventral anterior nucleus of hypothalamus,VLPO)的活动来抑制睡眠。觉醒和睡眠之间的过渡是由于这些睡眠和觉醒相关核团之间的相互促进和抑制。通过光遗传技术刺激VLPO星形胶质细胞增加了大鼠活动期的睡眠时间。下丘脑还有昼夜节律的调控中枢即视交叉上核 (sight cross nucleus,SCN),是生物钟机制的中央时钟,中央时钟联合位于全身的外周时共同参与睡眠-觉醒周期的调节。

当睡眠-觉醒周期紊乱导致睡眠障碍时,会使人情绪紧张激动,GABA神经元兴奋性降低,大脑皮层兴奋性增强,使各级中枢发放缩血管冲动进而交感神经活动增加,血管持续处于收缩状态,血压升高导致高血压的发生,如果血流持续不畅就可能导致内皮损伤、脂质积引发动脉粥样硬化和冠心病。血管压力的升高也会导致心脏后负荷的增加,继发心率失常和代偿性的心肌肥大。除神经因素外,体液因素也会导致心血管疾病的发生,睡眠障碍会导致激素分泌的昼夜规律改变,使激素分泌过少或过多从而引起心血管结构与功能异常,如醛固酮分泌于清晨或清醒状态,睡眠障碍时由于清醒时间增多会导致醛固酮分泌增多,保水作用增强使机体的全身循环血量增多,同时激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统,血管压力和心脏前负荷的增加也会导致房颤等心血管疾病的发生。

2.2 外周效应器机制

睡眠障碍导致心血管疾病的原因包括自主神经平衡紊乱、外周血管时钟组件的昼夜节律改变、氧化应激增强而诱发炎症反应,导致血管内皮功能减低、血管张力增加并降低糖耐量、降低胰岛素敏感性和增加体脂等。首先,失眠使交感神经过度活跃,释放去甲肾上腺素和ATP等缩血管物质,同时激活肾素-血管紧张素系统增加血管紧张素Ⅱ的释放,抑制一氧化氮的产生,共同促进血管收缩,诱发动脉粥样硬化和冠心病等发生。其次,昼夜节律的改变与内皮细胞的损害有关,清晨应激相关的丙二醛加合物和内皮素-1的增加导致内皮功能障碍,增加心血管事件的风险。第三,骨髓过氧化物酶修饰的低密度脂蛋白水平会在睡眠受限时增加,同时在睡眠受限后的第一个恢复夜时,胰岛素样生长因子-1水平升高,使活性氧增加,诱发动脉粥样硬化。第四,睡眠与免疫系统的启动和记忆有密切关系,睡眠障碍和睡眠时间减少会激活炎症信号通路,增强对核因子-κB和激活蛋白1的表达,促进促炎介质如白介素-6、肿瘤坏死因子-α以及转录激活因子(signal transducer and activator of transcription,STAT),包括STAT1、STAT3、STAT5的释放与表达,构成炎症微环境,驱动炎症反应增加,进而诱发慢性全身性炎症和炎症相关性疾病如动脉粥样硬化、冠心病、糖尿病等。

三、睡眠障碍伴心血管疾病的治疗研究进展

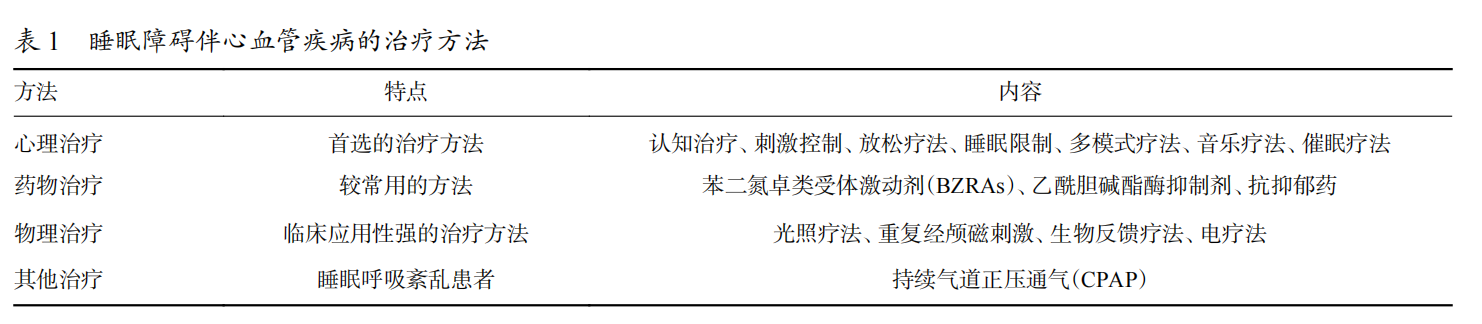

睡眠障碍伴心血管疾病的患者在治疗时应兼顾改善睡眠质量及增加睡眠数量以缓解心血管疾病症状。研究表明睡眠时间长短和睡眠质量高低是心血管预后的指标。Haack等提出增加睡眠时间可降低每搏血压,在每晚延长60min睡眠6周后,收缩压降低了14mmHg,降压效果显著。Waleed等发现将睡眠质量和持续时间优化至>6h/晚可改善血压控制,3个月的家庭和诊所治疗后,收缩压平均变化分别为(−34.4±15)mmHg和(−30.8±19)mmHg。睡眠障碍的治疗方法主要包括心理和行为治疗、药物治疗物理治疗、中医治疗和综合治疗等(表1)。

3.1 心理治疗

心理和行为治疗是大多数睡眠障碍首选的治疗方法,主要包括:认知治疗、刺激控制、放松疗法、睡眠限制、多模式疗法、音乐疗法、催眠疗法等,心理和行为治疗可以使心理紧张患者充分放松身心,从而减少过度担忧以及交感神经兴奋。研究表明,通过降低交感神经活性,调节内分泌或代谢情况,减少炎症反应等方式,可降低高血压等心血管疾病的产生与发展。因此,对于睡眠障碍患者,应及时给予治疗,以减少相关疾病的发生。

3.2 药物治疗

药物干预仍是睡眠障碍较常用的治疗方法之一。FDA批准的用于治疗睡眠障碍的药物主要包括苯二氮卓类受体激动剂(BZRAs)、乙酰胆碱酯酶抑制剂、抗抑郁药等。BzRAs包括苯二氮卓类药物(BZDs)和非苯二氮卓类药物(NBZDs),其机理主要是通过作于于γ-氨基丁酸(GABA)受体,使与受体耦联的氯离子开放加强,促进氯离子内流,产生超极化抑制电信号传导,引起中枢抑制而产生镇静催眠作用,同时由于GABA神经元兴奋性升高,大脑皮层兴奋性降低,使各级中枢发放缩血管冲动减少,进而交感神经活动减弱,血管持续处于舒张状态,从而达到降低血压的目的。BzRAs的短期疗效明确,但此类药物的长期疗效仍然有待验证。对于特殊人群要根据情况采用不同的治疗药物,由于一些药物有效性和安全性方面的证据非常有限,目前不推荐使用抗组胺药,抗精神病药类的药物治疗睡眠障碍伴心血管疾病的患者。

3.3 物理治疗

物理治疗作为一种睡眠障碍治疗的治疗方法,不良反应小,临床应用性强。主要包括:光照疗法、重复经颅磁刺激、生物反馈疗法、电疗法等。心血管系统具有明显的昼夜节律性,这和其他所有层次的生理节奏都是由中央生物钟即下丘脑的视交叉上核来协调。光刺激物理治疗影响昼夜节律的调节,通过抑制松果体褪黑素的分泌,帮助建立良好规律的睡眠周期。充足的睡眠时间可抑制交感神经系统过度兴奋,降低皮质醇水平,降低血压和炎症标志物等,从而达到治疗心血管疾病的目的,但是对于物理治疗的效果有待进一步研究。

3.4 其他治疗

对于睡眠呼吸紊乱的患者,在发生OSA后,可以采用持续气道正压通气(CPAP)进行治疗,同时通过降低舒张压和去甲肾上腺素水平适度的降低血压,从而达一定的缓解心血管疾病的作用。

睡眠障碍是心血管疾病患者中常见的问题,不仅影响病人的生活质量,而且还会增加心血管疾病的发生率,加快其发展进程。同时,心血管疾病也会引起患者心率加快,呼吸急促,血流速度加快,血压升高,从而引起睡眠障碍。睡眠障碍合并心血管疾病的治疗方案众多,但其治疗方法和手段有限,治疗效果也有待进一步验证。因此,应深入探讨心血管疾病和睡眠障碍关系及相互调节机制,发掘新的作用靶点,综合采用治疗方案,从而达到更好的治疗效果。

参考文献:略

作者:秦聪聪,金鑫,王静,暴军香

作者单位:空军军医大学 基础医学院学员三大队[1]空军军医大学航空航天医学系[2]空军军医大学航空航天医学系航空航天卫生学教研室[3]

来源:心脏杂志

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。