心房颤动(房颤)是一种与心房电、机械和结构异常有关的复杂现象,是一种多方面的疾病,从孤立的电生理障碍到心脏及非心脏的病理表现或后果,房颤发生的多种危险因素包括年龄、性别、高血压、糖尿病、肥胖等。房颤患者发病率和死亡率在增加,主要是由于卒中及其他并发症的风险增加。房颤患者临床常见治疗除了抗凝、心律控制和心率控制外,危险因素调控逐渐成为房颤管理的第四个支柱。近十年,一些研究试图明确体育活动对心力衰竭和冠状动脉疾病的已知益处是否也适用于房颤。运动训练已被证明对预防和治疗大多数房颤相关疾病是有效的,减轻了许多与心房颤动相关的心血管危险因素,从而减少房颤负荷、新发房颤风险及消融术后复发风险。随着研究的开展及实施,运动康复逐渐在房颤患者的治疗中占据一席之地,多项研究表明,运动可改善房颤患者房颤负荷、运动能力等,提高患者生存质量。因此,运动康复也可作为房颤的一种治疗及护理手段。本文综述了运动康复对于房颤患者的作用机制、近远期作用及目前的运动康复进展。

一、房颤患者运动康复的作用机制

心房颤动的发生与维持机制复杂,可能与心房的结构重构、自主神经重构、电重构等相关,房颤患者运动康复的机制主要与改善结构重构与促进自主神经平衡有关,其他作用机制还包括促进一氧化氮等血管舒张因子的释放、减轻全身炎症反应及氧化应激等。

1.1 改善心房重构

左心房(左房)结构重塑是房颤持续状态的重要影响因素,运动康复可改善心房结构重构。心房扩大是房颤新发的独立预测因子,大量证据表明心房容积增大可导致心房重塑和房颤进展,研究表明射频消融术后房颤复发患者的平均左房容积高于未复发患者。一项观察性研究发现训练组心肺耐力增加≥2梅脱(Metabolic equivalent,METs)的患者左房容积指数明显降低。此外,Edelmann等根据其研究结果推测运动训练可通过减少心房内压力及容量,逆转左房重构,减少窦房结及邻近结构的不稳定性,从而降低房颤的发作次数。心房纤维化是心房结构重塑的最显著的特征,房颤患者心房结构出现明显的改变,很大程度上与肾素-血管紧张素-醛固酮系统(renin-angiotensin-aldosterone system,RAAS)活性增加相关,血管紧张素Ⅱ(angiotensinⅡ,AngⅡ)、醛固酮均可促进心房纤维化,此外,RAAS还可激活下游关键的促纤维化介质。运动训练可刺激ACE2-Ang-(1—7)-mas受体轴,同时抑制ACE-AngⅡ-AT1受体通路,降低AngⅡ的表达。醛固酮通过多种机制促进心脏氧化应激、炎症、结构重构及电重构,还可放大AngⅡ信号,诱导心室和血管的血管紧张素1型受体表达,一项以心肌梗死大鼠为模型的试验发现,运动组大鼠的醛固酮水平较对照组显著降低,不过目前人体研究中尚未发现运动对醛固酮浓度的改变。

1.2 促进自主神经系统平衡

自主神经功能障碍在房颤的发病机制中起着重要作用,其可能是房颤自身反射性兴奋和伴随的危险因素(如高血压、肥胖和睡眠呼吸障碍)的复合,许多房颤的危险因素与自主神经系统(autonomic nerves system,ANS)的激活有关,增加心房心律失常的易感性。心脏的自主神经在不断的重塑,于疾病状态下尤甚,在动物实验和人体试验中均发现房颤与异常自主神经支配之间存在关联。动物试验发现房颤的发病率和持续时间的增加与心房交感神经支配的增加有关,Jayachandran等使用羟麻黄碱标记诱发起搏的房颤狗的交感神经末段,发现房颤狗心房交感神经分布不均。也有研究发现慢性房颤患者的心房交感神经密度显著增加,此外,β-肾上腺素能通过Ca2+/钙调蛋白及CaMKⅡ、氧化应激和Gαq亚基信号转导等途径促进纤维化及重构,参与心房重构的过程。调节自主神经功能有助于控制房颤,运动可通过增加血浆容量或增强压力反射,以及通过减少g蛋白信号调节蛋白家族的表达增加对乙酰胆碱的敏感性来激活副交感神经系统。几项动物实验研究表明,电刺激颈迷走神经可导致心室肌中乙酰胆碱和一氧化氮(nitric oxide,NO)的刺激频率依赖性释放,一项对一组未经运动训练的年轻人的研究发现,通过心率变异性分析评估,6周有氧运动训练降低了静息心率,增加了心脏迷走神经张力。此外,还有研究发现运动可通过激活迷走神经诱导多巴胺生成降低全身炎症反应。

1.3 其他机制

房颤患者NO下调所致的血管内皮功能障碍和肌肉灌注不足可导致运动不耐受、换气过度和呼吸困难。适度运动可以增加内皮祖细胞来源的外泌体(EPC-EX)释放和miR-126水平,促进血管修复和生成,并通过SPRED1/VEGF通路增强EPC-EX释放,保护内皮细胞免受损伤。此外,有氧运动可激活一氧化氮合酶(eNOS)信号通路,增加NO的产生。全身的炎症反应及氧化应激促进左心房的结构重构。运动可使血管内皮中miR-181b-5p的过表达,通过降低靶向输入蛋白α3的表达来抑制NF-κB信号通路,从而减轻炎症损伤,也可通过调节Nrf2/Keap1比值增强抗氧化酶的表达,促进心脏抗氧化防御。有研究表明中等强度的运动可降低炎症因子水平,降低房颤患者的炎症反应,也可促进体力活动对氧化应激的有益影响。

二、运动康复对房颤的作用

2.1 运动康复对房颤的有效性

2.1.1 降低房颤患者的房颤负荷

房颤负荷是指房颤发生时间占整体监测时间的百分数,房颤负荷越大说明房颤持续时间越长。美国心脏协会(American Heart Association,AHA)发表了关于房颤负荷的科学声明,认为仅用有或无房颤来描述太过片面,应重视房颤负荷对患者临床结局的影响。一项关于植入永久起搏器的亚临床房颤患者的研究显示高房颤负荷组患者所有不良结局的风险增加,特别是进展为临床房颤和缺血性卒中。在临床房颤中房颤负荷越重,脑卒中风险越高,心力衰竭的患病率和发病率越高,死亡风险也越高,但目前尚不清楚随着房颤负荷的增加,卒中风险是否呈连续性增加或者是否存在相关阈值。

Malm等行随机对照试验,实验组行高强度的有氧间歇运动(心率达峰值心率的85%—95%),每次4组,每组4min,组间休息3min,每周进行3次,持续训练12周后发现对照组及有氧训练组分别有16例及3例患者增加了房颤发生时间,有5例及10例患者减少了房颤发生时间;对照组房颤发生时间从10.4%增加至14.6%,有氧训练组房颤发生时间从8.1%减少至4.8%。表明12周的有氧间歇训练可以减少阵发性或持续性房颤患者房颤发生时间。该研究的有氧间歇训练组的运动训练强度较常规明显增加,但未出现不良事件,可能与其运动总量为中等程度有关。房颤负荷降低可显著改善房颤患者的症状、运动能力、左房和心室功能的显著改善相关,运动对心血管危险因素的控制有利于降低房颤负荷。运动可通过对ANS的调控增加心率变异性、降低心率,运动康复降低患者的房颤负荷可能与调节自主神经平衡相关性更大。近5年有一项研究将76例房颤患者分为低强度或高强度运动(分别为最大运动强度的50%和80%)两组,发现两种强度的运动对房颤负荷的影响无显著性差异。运动强度对房颤负荷的影响仍有待进一步研究。

2.1.2 提高房颤患者的心肺耐力

低心肺适能(心肺耐力)是心血管疾病发病和死亡的独立危险因素,Qureshi等对64561例未患房颤成人进行了平均约5.4年的随访,发现不同心肺耐力水平(<6mets,6—9mets,10—11mets,>11METs)的成人5年房颤发生率分别为18.8%,9.5%,5.0%和3.7%,每增加1MET的心肺适能,房颤发生率降低7%。房颤患者的心肺耐力较正常个体降低,运动不耐受是房颤患者的主要症状。房颤患者较高的心肺耐力不仅可提高生活质量,也能降低心血管疾病发生率,与脑卒中发病率之间也发现存在相似的趋势。运动可以通过增加线粒体含量及改善线粒体功能提高骨骼肌功能,从而提高心肺耐力;此外,运动康复可使心室适应性增大,降低了血压和静息心率,并可通过增加室壁拉伸和增加静脉回流促进室壁增厚,进而提升患者的运动能力。多项随机对照试验探究了运动康复与房颤患者心肺耐力之间的关系,其中随访时长从3月至6月不等,运动方式涉及有氧训练、耐力训练、抗阻训练等多种训练方式,干预对象包括阵发性房颤、持续性房颤及消融术后房颤患者,均表明运动可显著增加房颤患者的心肺耐力,相关荟萃分析也显示与非运动组患者相比,运动组患者心肺耐力水平明显增加。未来也许可进一步探究房颤患者心肺耐力改善的运动阈值等。

2.1.3 降低房颤患者的脑卒中风险

房颤患者脑卒中发生的风险增加3—5倍,占所有卒中患者的20%,随着年龄的增长,卒中风险逐渐增加。抗凝治疗对于房颤患者的治疗至关重要,抗凝治疗可降低大约2/3的脑卒中发生风险,房颤患者发生脑卒中的机制缺乏特异性,可能包括左房血流瘀滞、左房内皮功能受损、NO减少、慢性炎症等。除了临床上常用的药物抗凝治疗外,适度运动具有一定的抗血栓形成效益,运动康复可以降低房颤患者的房颤负荷、改善房颤和脑卒中的多种共同危险因素、减轻氧化应激及炎症反应,从而减少卒中事件的发生。慢性房颤患者纤维蛋白原水平较窦性心律者升高,不同于高强度运动增强血液的止血潜能,中等强度的运动(50%—74%VO2max)可降低血小板反应性,增强纤维蛋白溶解,诱导有益的抗血栓变化,预防血栓栓塞事件。目前,在关于房颤患者的多项随机对照实验中,仅报道脑卒中事件1至2例,可能由于这几项研究随访时间仅数月。而Garnvik等发现若房颤患者自我报告的体力活动水平符合指南推荐(每周>150min中等强度活动或>75min高强度活动),卒中风险可降低30%,而患者心肺耐力每增加1MET,卒中风险降低7%。适当的体力活动对于降低房颤患者脑卒中的发生率有一定的疗效。

2.1.4 降低房颤患者的死亡率

Framingham研究最初将房颤作为死亡的独立危险因素进行了描述。调整其他心血管疾病因素后,心房颤动使55岁以上患者的死亡风险增加1.5倍(男性)至1.9倍(女性)。在一项关于房颤基于马的模型的动物试验中,发现房颤导致其运动能力显著降低、心率增加和QRS波异常的发展,这可能是心源性猝死的危险因素。运动可作为一项长期管理措施,改善心室重构,提高患者心肺耐力,降低心率,控制房颤患者死亡率。欧洲心脏杂志近期发表的一项研究随访了1117例房颤患者,检测房颤患者自我报告的体力活动与心脏结局指标之间的关系,发现与每周体力活动小于1次的患者相比,活动量符合ESC体力活动指南推荐的房颤患者的全因风险降低45%,心血管疾病死亡率风险降低46%,而患者心肺耐力每增加1MET,全因死亡率降低12%,心血管疾病死亡率降低15%,因此,定期的体力活动能改善房颤患者心肺耐力,降低死亡率。但是目前运动康复是否能减少房颤患者严重不良结局(如死亡率等)的发生尚未得到充分的证明。

2.2 运动康复对房颤患者的安全性

在目前房颤患者运动康复干预的临床研究中,在干预期间内尚无与运动训练及房颤相关的死亡病例报道,仅有1例房颤患者在训练过程中出现运动相关不良事件(室性心动过速),因此根据目前的研究结果,房颤患者进行适度的训练安全可行。

三、房颤患者运动康复方案

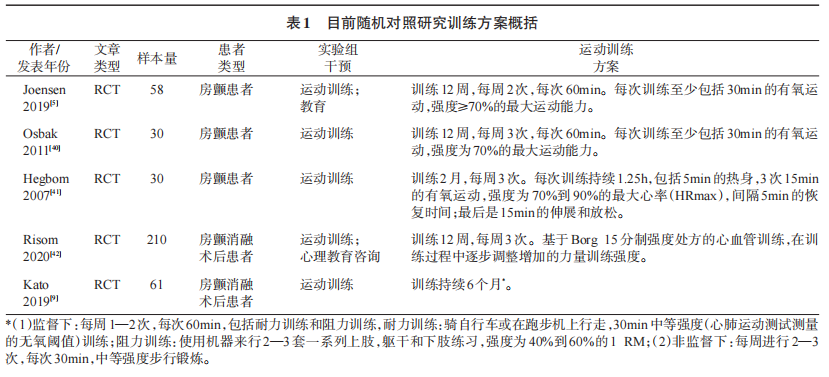

运动康复对房颤发生和进展有着复杂多变的影响。房颤患者由于害怕运动引起或加重心房颤动发作,可能更倾向久坐不动的生活方式。随着近十年研究者在运动康复对房颤患者的影响方面探究的深入,运动康复对房颤患者的影响逐渐被认识,2020ESC指南建议对房颤患者的病情进行评估后予以参加适度的体力活动,但未对房颤患者的具体运动方案及最适运动强度做明确解释。检索PubMed、MED-LINE、Embase等数据库关于房颤患者运动康复的临床研究,提取了大部分随机对照研究的训练方案,具体见表1。目前针对运动对房颤患者的影响的随机对照试验数量有限,其中多数研究的运动训练持续12周,每周至少进行3次中等强度运动训练,运动干预方式较为局限,以有氧训练为主,且每项研究之间有氧训练方式的选择重合率较低,大部分研究干预时间较短,样本量较小。目前仍需大量大样本长期随访的研究明确房颤患者的最佳运动方案。

四、小结

运动康复对于房颤患者来说是一项经济、有效的治疗项目,可以在药物及手术治疗的基础上,进一步降低房颤患者的房颤负荷、脑卒中发生率、症状负荷,提升心肺耐力,改善患者的生活质量,目前研究对高强度运动是否对房颤患者有效存在争议,为了确保运动康复对房颤患者的有效性及安全性,建议进行中等强度的运动,个性化制定运动训练方案,现有探究运动对房颤患者影响的研究多为小样本研究且异质性较高,证据强度不足,今后需要更多更大的多中心临床研究来确定房颤患者运动的阈值,进一步明确运动对于房颤患者有效性及安全性。

参考文献(略)

作者:尹爱梅[1]陆晓[1][2]

作者单位:南京医科大学[1]南京医科大学第一附属医院[2]

文章来源:中国康复杂志2022年5月第37卷

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。