随着社会经济的发展,我国居民生活方式发生了巨大的变化,心血管病患病率持续上升。2016年我国心血管病死亡率居首位,高于肿瘤及其他疾病,心血管病的疾病负担日渐加重。针对心血管疾病危险因素进行有针对性的干预已刻不容缓。年龄、性别、家族史、吸烟、体力活动不足、超重或肥胖、血脂异常、高血压和糖尿病是目前公认的心血管病危险因素,但对于非营养因素饮食行为与心血管病的相关研究却少有报道。本文旨在探究成人饮食行为与心血管病患病风险的关系,为预防心血管病的发生提供科学依据。

一、对象与方法

1.1 对象

选取2014年1月至2015年12月北京市小汤山医院健康体检中心18岁及以上的体检人员为研究对象,排除既往患有先天性心脏病和恶性肿瘤者,最终共纳入20632人。研究对象均自愿进行调查并签署知情同意书。

1.2 方法

由经过统一培训的调查员对所有研究对象进行面对面问卷调查,并由调查员填写问卷,交由调查小组组长进行现场审核,对漏项及逻辑错误立即反馈并修正。问卷内容包括年龄、性别、文化程度、吸烟、饮酒行为、压力情况、身体活动、睡眠情况、饮食行为习惯、心血管病家族史、服药史及心血管病、糖尿病和血脂异常患病情况。其中,饮食行为习惯包括荤素搭配(以肉食为主、以素食为主、荤素各半)、主食粗粮细粮比例(粗粮较多、细粮较多、粗细各半)、吃饭速度(较慢、适中、较快)、饭菜咸度(适中、偏咸)、饮牛奶频率(<1次>7次/周)。由北京小汤山医院检验中心医务人员对研究对象进行体格检查,测量身高、体重、收缩压和舒张压等。抽取清晨空腹(禁食8h以上)肘静脉血3~4ml,采用葡萄糖氧化酶法测定血糖,总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)采用酶法测定,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)采用直接法测定,所有血样均在北京小汤山医院检验中心实验室采用某品牌全自动分析仪进行测定。

1.3 相关指标定义

(1)吸烟指每天吸烟至少1支且连续吸烟≥1年或戒烟未满1年;不吸烟但经常吸入二手烟指目前不吸烟或吸烟未达1年,但家人和或同事会经常在身边吸烟;不吸烟且不吸入二手烟指目前不吸烟或吸烟未达1年,且家人和或同事不会在自己周围吸烟;已戒烟指以前吸烟,但现在不吸烟≥1年。(2)不饮酒指从未饮酒或饮酒频率不足每月1次;戒酒指既往饮酒但过去1年不再饮酒或饮酒但饮酒频率不足每月1次。(3)体质指数(bodymassindex,BMI):通过身高和体重来计算,计算公式为BMI=体重(kg)/身高(m)2。按照《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》标准,BMI<18.5kg/m2为偏瘦,18.5kg/m2≤BMI<24.0kg/m2为正常,24.0kg/m2≤BMI<28.0kg/m2为超重,BMI≥28.0kg/m2为肥胖。(4)体育锻炼强度用主观运动强度(RPE)法进行判定,即由个人主观判断运动强度,简单易被接受,便于实施。(5)高血压定义参照《中国高血压防治指南》中成人高血压诊断标准:在未使用抗高血压药物的情况下,收缩压(SBP)≥140mmHg(1mmHg=0.133kPa)和(或)舒张压(DBP)≥90mmHg,或既往有高血压史且近2周内正服用降压药物。(6)糖尿病定义为空腹血糖≥7.0mmol/L和(或)服糖后2h血糖≥11.1mmol/L,或已被乡镇(社区)级或以上医院确诊为糖尿病。(7)血脂异常定义参照《中国成人血脂异常防治指南(2016年修订版)》,符合以下任何1个条件即为血脂异常:TC≥6.2mmol/L、HDL-C<1.0mmol/L、LDL-C≥4.1mmol/L、TG≥2.3mmol/L或自报服用降脂药物。(8)心血管病主要包括高血压、冠心病、脑卒中、肺源性心脏病、心力衰竭、风湿性心脏病。

1.4 质量控制

流行病学和统计专家组对项目方案给予指导,统一培训调查员,统一变量定义和标准。现场审核调查问卷,对漏项及逻辑错误立即反馈并修正。采用双录入方法对问卷进行核查纠错,以保证数据的可靠性。

1.5 统计学分析

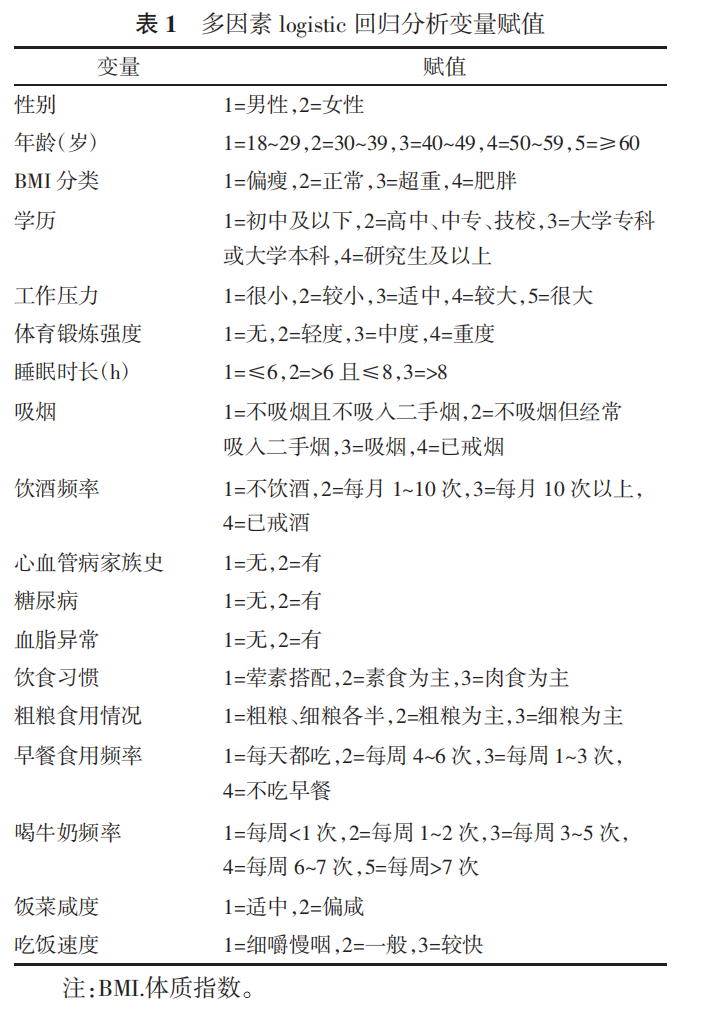

采用EpiData 3.1软件建立数据库并进行数据双录入,用SPSS24.0软件进行统计分析。计量资料用x-±s表示;计数资料用频数和构成比表示,组间比较采用χ2检验。采用多因素非条件logistic回归分析成人饮食行为与心血管病患病关系,变量赋值见表1。所有检验均为双侧检验,检验水准α=0.05。

二、结果

2.1 一般情况

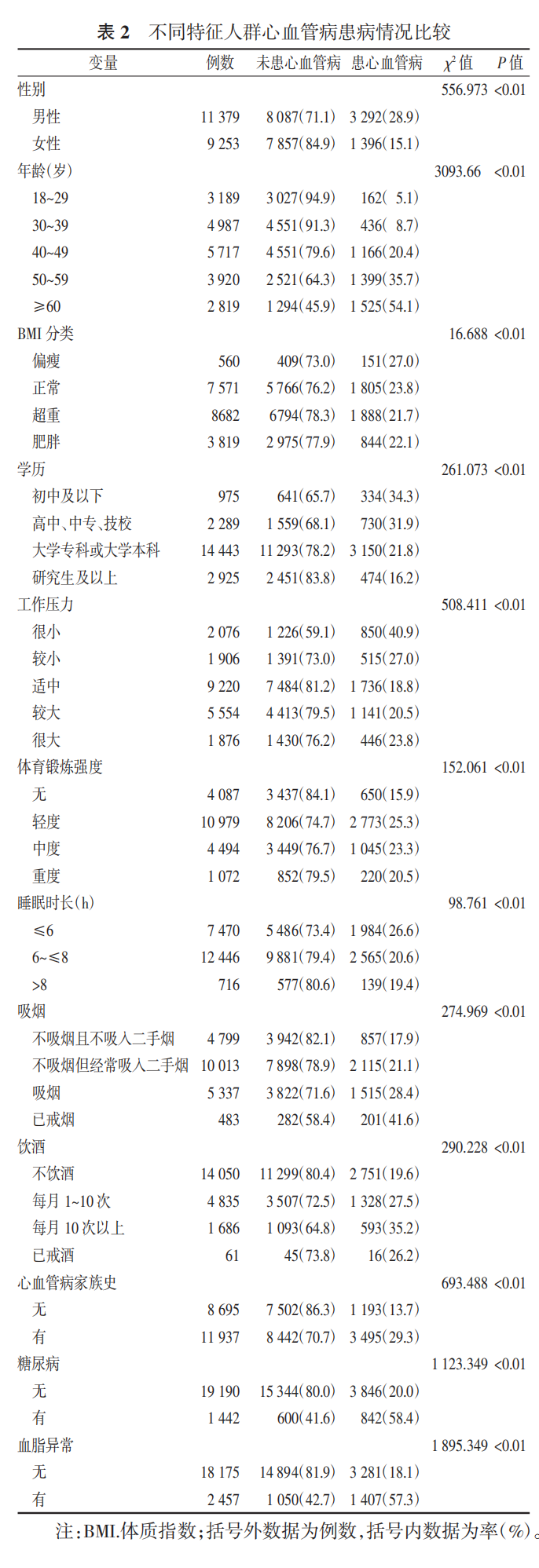

本研究调查对象共20632人,其中男性11379人(55.2%),女性9253人(44.8%)。平均年龄为(44.8±13.9)岁,其中18~29岁者3189人(15.4%),30~39岁者4987人(24.2%),40~49岁者5717人(27.7%),50~59岁者3920人(19.0%),60岁及以上2819人(13.7%)。患有心血管病者4688人(22.7%)。不同性别、年龄、BMI、学历、工作压力、体育锻炼强度、睡眠时长、吸烟、饮酒、心血管病家族史、糖尿病和血脂异常患病情况人群的心血管病患病率差异均有统计学意义(P<0.01),见表2。

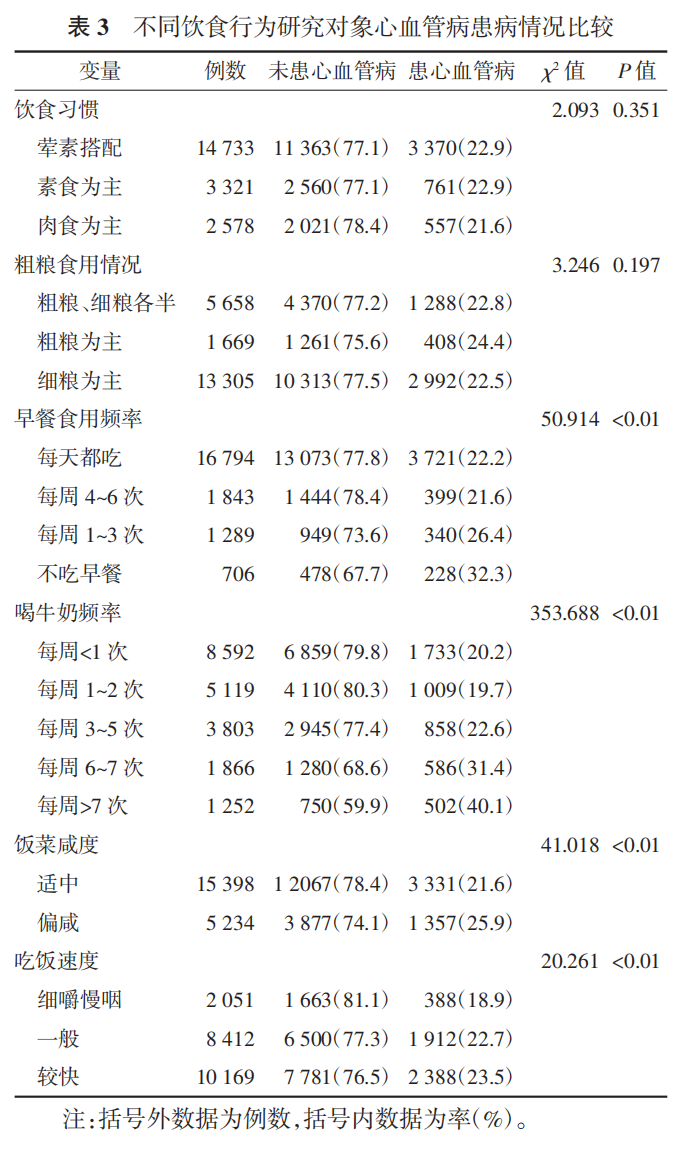

2.2 不同饮食行为人群心血管病患病情况比较

本研究调查对象饮食习惯以荤素搭配为主,有14733人(71.4%);以吃细粮为主的人较多,有13305人(64.5%);16794人(81.4%)每天都吃早餐;8592人(41.6%)喝牛奶频率每周<1次;5234人(25.4%)饭菜偏咸;10169人(49.3%)吃饭速度较快。不同早餐食用频率、喝牛奶频率、饭菜咸淡和吃饭速度人群的心血管病患病情况差异均有统计学意义(P<0.01),见表3。

2.3 饮食行为对心血管病患病影响的多因素logistic回归分析

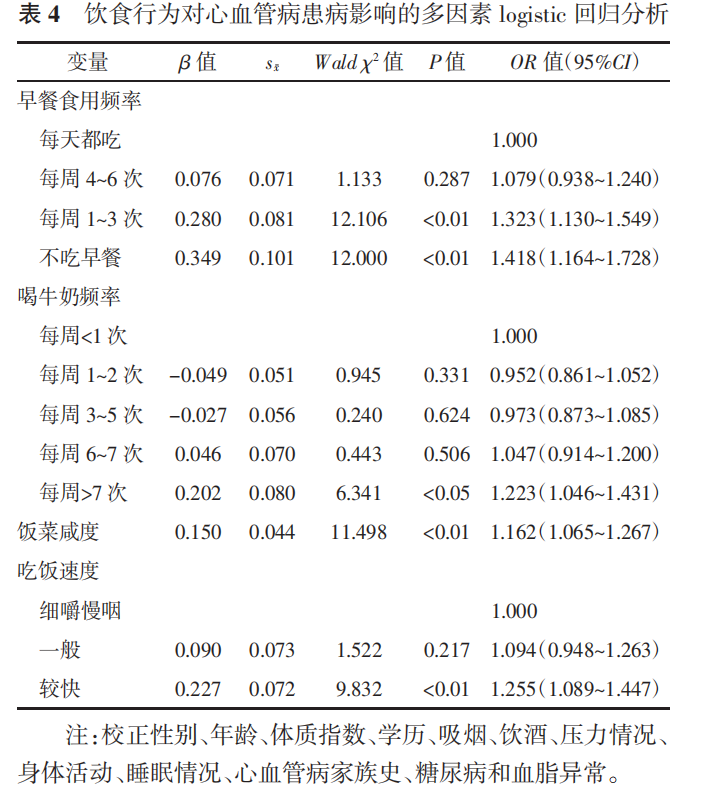

以心血管病患病情况作为因变量,纳入表3中有统计学意义的因素作为自变量,同时校正性别、年龄、BMI、学历、吸烟、饮酒、压力情况、身体活动、睡眠情况、心血管病家族史、糖尿病和血脂异常,建立多因素非条件二元logistic回归模型,进一步分析饮食行为对心血管病患病可能的影响因素。结果显示,缺席早餐(与每天都吃早餐相比,早餐食用频率每周1~3次者OR=1.323,95%CI:1.130~1.549;不吃早餐者OR=1.418,95%CI:1.164~1.728)、多喝牛奶(与每周喝牛奶<1次相比,喝牛奶频率每周>7次OR=1.223,95%CI:1.046~1.431)、饭菜偏咸(OR=1.162,95%CI:1.065~1.267)和吃饭速度较快(OR=1.255,95%CI:1.089~1.447)人群的心血管病患病风险较高,均有统计学意义(P<0.05,P<0.01),见表4。

三、讨论

在中国,心血管病是首要死亡原因,占全部人口死亡的40%。饮食行为作为人们受食物和健康观念支配的摄食活动,通过进食来直接影响身体健康,从而对心血管病的发生产生影响。本研究发现,吃早餐频率<每周4次、喝牛奶频率>每周7次、饭菜偏咸、吃饭速度较快与心血管病的高患病风险相关。与每天都吃早餐者相比,每周吃1~3次早餐者心血管病患病率提高32.3%(OR=1.323,95%CI:1.130~1.549);每周不吃早餐者心血管病患病率提高41.8%(OR=1.418,95%CI:1.164~1.728),这与Kubota等和Rong等的研究结果一致。Kubota等发现,早餐的食用频率与中风(尤其是脑出血)的风险呈负相关。Rong等在随访了一个17~23年的队列后发现,不吃早餐会明显增加心血管病的死亡率。不吃早餐意味着长时间空腹,可能会引起下丘脑-垂体-肾上腺轴过度活跃,从而使早晨血压升高,容易发生心血管事件。

一项总结了29个前瞻性队列研究的Meta分析结果显示,乳制品和牛奶与心血管疾病死亡率间无显著性关联。而本次调查结果显示,每周喝牛奶>7次者心血管病患病高于每周<1次者(OR=1.223,95%CI:1.046~1.431),这可能与本次调查未涉及牛奶种类及其他乳制品摄入情况有关。我国市面上销售的低脂和无脂牛奶较少,人们普遍饮用的全脂牛奶是食物中饱和脂肪酸的重要来源,饱和脂肪酸的摄入过多会使血中低密度脂蛋白胆固醇的浓度升高,从而增加心血管病的发生风险。还有一些研究显示,食用酸奶和其他发酵乳制品与降低超重、肥胖和心血管疾病的发生风险有关。发酵乳制品还含有特定的氨基酸、乳脂球磷脂、不饱和脂肪和支链脂肪、维生素K1、K2、钙和益生菌等潜在的有益化合物。因此,可以将全脂牛奶替换为酸奶,适当增加发酵乳制品的摄入。

本研究结果表明,成人饮食口味偏咸者心血管病患病率高于口味适中者(OR=1.162,95%CI:1.065~1.267),与之前的研究一致。尽管有些研究表明,盐摄入量和心血管疾病风险之间存在U型关系,即盐摄入过少和过多都会增加心血管病患病风险,但是经调查后发现这些研究存在一些方法学错误。目前,从公共卫生的角度来看,减少盐的摄入是预防心血管疾病和其他非传染性疾病最可行、最经济的措施之一。本研究还发现,吃饭速度较快者心血管病患病率较高(OR=1.255,95%CI:1.089~1.447),与Paz-Graniel等的研究结果一致。这可能与短时间内摄入大量能量会干扰饱腹感信号,从而导致体重增加有关。

本研究存在以下几点局限性:第一,本研究基于横断面调查研究,只能反映饮食行为与心血管疾病的相关关系,不能推断因果关联;第二,饮食行为信息基于问卷获得,可能会产生回忆偏倚。由于本研究的结局是心血管病,包括了高血压,故在进行饮食行为对心血管病患病影响的多因素logistic回归分析时未校正高血压。综上所述,早餐食用频率、喝牛奶频率、饭菜咸度和吃饭速度这些饮食行为均可能影响心血管病患病情况。不合理膳食已成为心血管疾病的危险因素,因此建议多部门配合,加强健康教育与健康促进,倡导人们每天都吃早餐、饮用发酵乳制品、饮食咸淡适宜、细嚼慢咽,改善人们的饮食行为,降低心血管病患病率。

参考文献(略)

作者:潘荟颖[1][2]苏彦萍[1][2][3]赵琳[4]刘相佟[1][2]陶丽新[1][2]平昭[4]郭秀花[1][2]

作者单位:首都医科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系[1]北京市临床流行病学重点实验室[2]北京市通州区疾病预防控制中心营养与食品卫生科[3]北京小汤山医院办公室[4]

文章来源:中国慢性病预防与控制

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。