在心血管疾病中,急性心肌梗死是较为常见的一种,主要由冠状动脉管腔闭塞导致的冠脉供血急剧减少、中断引发,治疗的关键是快速对心肌血液灌注进行恢复 。现阶段,临床上对急性心肌梗死展开治疗时,介入手术较为常用,可快速予以血运重建,但手术效果在很大程度上受康复干预的影响,大量临床研究与实践均显示,通过对此类患者开展早期心脏运动康复,可促进其心脏功能康复效果有效提升。以往临床上对急性心肌梗死介入术后患者进行心脏运动康复时,康复方案多统一制定、实施,未充分考虑患者的个体化需求和耐受性,导致总体效果不够理想。心肺运动试验(CPET)指导下心脏运动康复通过CPET评估对患者具体需求进行了解后,实施个体化、针对性的康复指导,可促进干预有效性、安全性进一步提升。此次研究选取864例心肌梗死介入术后患者,进一步探讨CPET动态指导下心脏运动康复在此类患者中的应用效果。相较于既往研究,本次研究的康复方案制定方式和对患者个体化需求的关注更具体。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2023年1月至2024年10月天门市第一人民医院接收的864例心肌梗死介入术后患者为研究对象,采用随机数字表分为两组。对照组432例,男220例,女212例;年龄46~75岁,平均年龄(60.52±6.57)岁;梗死部位:前壁172例,后壁72例,前间壁145例,下壁43例。研究组432例,男219例,女213例;年龄46~74岁,平均年龄(60.49±6.61)岁;梗死部位:前壁171例,后壁73例,前间壁144例,下壁44例。两组以上资料进行统计学分析,差异无统计学意义(P>0.05),均衡可比。此次研究通过了医院医学伦理会的审批(伦理编号:MY-20250301)。

1.2 选取标准

纳入标准:参照《急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南》确诊;成功接受急诊经皮冠状动脉介入术;心功能Ⅲ级及以下;了解研究后配合知情同意书签字。排除标准:术后出现严重并发症(恶性心律失常、心源性休克等)者;有未控制的高血压、不稳定心绞痛者;合并其他严重疾病、癌症者;近6个月出现脑血管意外者;合并精神疾病者;认知功能、语言交流功能障碍者。

1.3 方法

对照组行常规心脏运动康复干预:患者术后24h病情稳定后,开始康复训练,病情不稳者可推迟至术后1周,干预前行被动抬腿负荷试验,结果阳性者方可实施干预。训练包括:指导患者于床上进行体位训练、呼吸训练,如远端肢体自主非抗阻轻微活动、腹式呼吸等,5~10min/次,3次/d;患者可自行下床站立后,指导家属予以搀扶,开始实施缓步行走,5~10min/次,3次/d;患者能自行行走后,在不搀扶状态下进行缓步行走,5~10min/次,3次/d。随后逐步过渡至自主行走、上下楼梯、有氧运动。上述训练时间、强度循序渐进,以患者具体耐受情况为依据实施相应调整。

研究组实施CPET动态指导下心脏运动康复干预:①CPET。仪器为心肺运动测试系统,检测前实施规范的定标。先进行精细状态肺功能检查,随后实施症状限制最大极限CPET,方案为连续递增功率,阶段共4个,3min静息、3min热身(无功率踏车)、功率递增速率运动(10W/min、30W/min、60W/min)、5min以上恢复。在此过程中,实施心电图、血压、氧饱和度连续性监测。②CPET动态指导下心脏运动康复方案。运动方式:术后第1天,以卧床休息为主,予以远端肢体被动活动,20~30min/次,3次/d,同时指导患者实施腹式呼吸,5~10min/次,3次/d;第2天,鼓励患者尽量完成床上自主洗漱、进食,并对关节进行被动、主动活动,10~15min/次,3次/d;第3天,指导患者自主下床站立,并在家属搀扶状态下实施缓步行走,15~20min/次,2次/d;第4天,指导患者于病房内进行中速行走,25~30min/次,2次/d;第5天,指导患者于走廊上进行100~150m中速行走,上、下一层楼梯,2次/d;第6~7天,走廊上进行200~400m中速行走,上、下两层楼梯,2次/d。以患者病情为依据,予以出院指导,提供出院后的运动指导。术后1个月进行CPET评估,根据评估结果制定个性化的运动处方,如无禁忌,根据无氧阈(AT)时的心率,指导患者每天至少进行30min以上有氧运动,每周运动时间控制在3~5d。运动强度:初始的运动强度控制为50%最大功率,以此为依据实施个体化的运动强度、时间调整。两组护理干预均实施至患者术后15周。

1.4 观察指标

①心肌损伤程度。干预前后,对两组血清心肌损伤指标实施检测,包括脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)、心肌肌钙蛋白I(cTnI),常规行静脉血液标本采集后,Lp-PLA2通过酶联免疫吸附法检测,cTnI通过时间分辨荧光层法检测。②左心室功能。干预前后,对两组左心室功能实施评估,仪器为心脏彩超诊断仪,参数包括左室舒张末期内径(LVEDD)、左室收缩末期内径(LVESD)及左心射血分数(LVEF)。③运动耐力。干预前后,予以两组运动耐力评估,方法为6min步行试验(6MWT):指导患者计时6min在平地上最大限度行走,记录行走距离[7]。④不良事件发生情况。对两组康复运动过程中发生的不良事件进行统计,包括心绞痛、室性心动过速、心脏骤停、心力衰竭等。

1.5 统计学方法

相关研究数据以SPSS25.0软件进行分析,心肌损伤程度、左心室功能、运动耐力等计量资料用均数±标准差(x̅±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,同一组内采用配对样本t检验;不良事件发生情况等计数资料用率[n(%)]表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

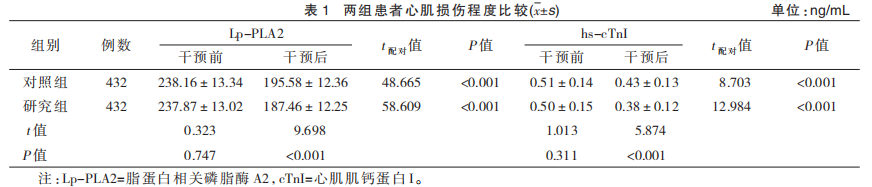

2.1 两组患者心肌损伤程度比较

干预前,两组Lp-PLA2、cTnI对比,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组Lp-PLA2、cTnI均比干预前降低,且组间对比研究组更低(P<0.05),见表1。

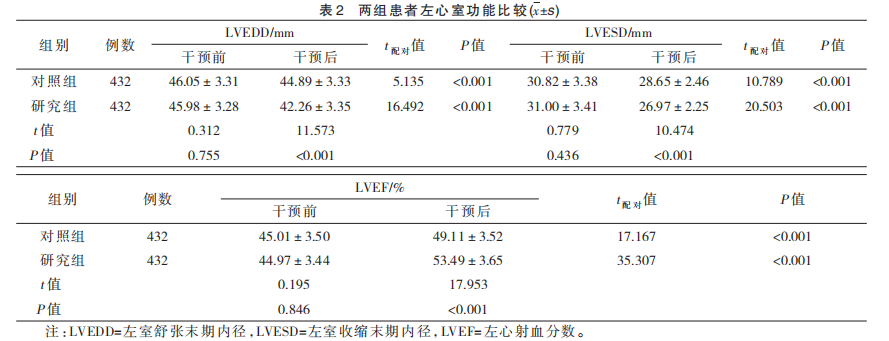

2.2 两组患者左心室功能比较

干预前,两组的LVEDD、LVESD、LVEF对比,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组的LVEDD、LVESD均比干预前降低,且组间对比研究组更低,而LVEF则比干预前升高,且组间比较研究组更高(P<0.05),见表2。

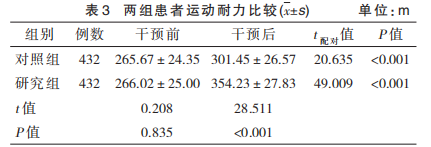

2.3 两组患者运动耐力比较

干预前,两组6MWT距离比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组6MWT距离均较干预前增加,且组间对比研究组更长(P<0.05),见表3。

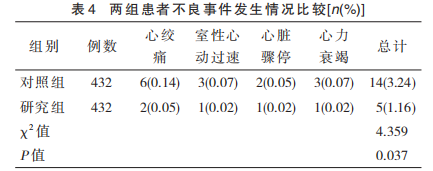

2.4 两组患者不良事件发生情况比较

研究组不良事件的发生率为1.16%,比对照组的3.24%低(P<0.05),见表4。

3 讨论

急性心肌梗死是临床常见急性心血管疾病的一种,经皮冠脉介入是当前主要治疗手段,可促进心肌血液供应快速恢复。然而,对于急性心肌梗死患者而言,介入治疗仅可对血运实施重建,难以对病变危险因素进行消除,患者心功能改善程度不够理想,需注重术后康复干预的实施。心脏运动康复是心脏康复干预的主要组成部分,通过指导患者实施科学、合理的术后活动,可对心脏功能康复产生良好促进作用,而以往临床上行此干预时,运动强度、时间的控制不够合理,不仅影响康复效果,而且可能增加不良事件风险。因此,对于急性心肌梗死介入术后患者,需注重运动强度、时间的个体化控制,以进一步提升患者获益程度。

本次研究对介入术后急性心肌梗死患者采用CPET动态指导下心脏运动康复,结果显示,研究组干预后Lp-PLA2、cTnI较对照组低,且LVEDD、LVESD、LVEF优于对照组,6MWT距离比对照组长(P<0.05),提示此方案的应用可促进患者心肌损伤有效修复,并进一步改善其左心室功能,提升运动耐受性。CPET是人体整体功能检测方法的一种,可对患者功能状态进行客观化、量化的了解,对介入术后急性心肌梗死患者实施CPET时,可准确了解其运动的耐受情况。在CPET基础上予以患者动态的心脏运动康复干预,合理确定运动方式、强度、频率、时间,充分强调个体化指导,可使患者对心脏运动的依从性得以提升,正确配合临床上参与康复运动,提升运动有效性。与此同时,CPET动态指导下心脏运动康复干预可为患者提供更为专业、科学的运动指导,使患者冠脉血流量有效增加,对交感神经激活产生抑制作用,并降低血管阻力,进而有效增加心输出量,提升左心室的舒张、收缩力,有效缓解左心室重构。对介入术后急性心肌梗死患者实施CPET动态指导下心脏运动康复干预后,患者心脏康复效果有效提升,尽早改善心肌缺血状态,使心肌细胞得到有效修复,进一步对左心室功能进行改善,提高心室顺应性,进而达到提升运动耐力的效果。

介入术后急性心肌梗死患者参与心脏运动康复的过程中,存在较多的不可预知事件风险,因此临床上对此类患者实施康复干预时,不断强调运动处方的合理选择,当前临床上普遍认为心脏运动康复干预前,需予以相应的风险评估,并依据结果制定个体化方案,以减少不良事件的发生。本次研究中,研究组不良事件发生率较对照组低(P<0.05),提示在介入术后急性心肌梗死患者中,CPET动态指导下心脏运动康复的应用具有良好安全性。CPET在客观、量化了解患者功能状态的基础上,制定个体化的运动方式、运动强度方案,动态指导患者规范参与运动,可提前了解患者运动过程中可能出现的危险信号,提升运动安全性,减少运动过程中不良事件的发生。不仅如此,CPET动态指导下心脏运动康复中,依据患者具体情况合理实施运动方式、强度、时间等,运动干预与患者身心需求相符合,可使其充分感受到此干预的合理性,积极、正确进行配合,不私自增加运动强度、时间,进而达到有效提升心脏运动康复干预安全性的效果。

综上所述,在介入术后急性心肌梗死患者中,实施CPET动态指导下心脏运动康复干预可使其心肌损伤有效修复,促进左心室功能,运动耐力进一步改善,并提升干预安全性。但此次研究有不足存在,包括术后未长期随访干预、未观察更多实验室指标等,后续开展此方面研究时,需注重此类不足的改进。

参考文献:略

作者:陈艳

单位:天门市第一人民医院心内3区

来源:中国疗养医学 2025年第34卷第8期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。