冠心病是老年人常见心血管疾病,随着生活习惯的改变发病率逐渐升高,且发病年龄以高龄为主。临床通常使用介入手术、药物等方式治疗,有研究表明,适当运动可改善冠状动脉血管内皮功能,提高患者心肺耐力。但常规运动心肺康复干预由于缺乏实时准确了解冠心病患者心肺负荷情况,不同患者运动能力耐受度不同,且护士为避免运动过度增加患者心肺负担加重病情,通常心肺运动计划中运动量较小,导致运动量不符合患者实时情况,部分患者可能出现运动量不够等情况,达不到预期心肺康复效果。心肺运动检测系统可实时检测患者心肺负荷状态,便于护士及时调整心肺康复运动计划,但目前在临床护理应用中较少。2019年10月1日~2020年10月31日,我们对100例冠心病患者实施以心肺运动检测系统为基础的个性化心肺康复干预,取得满意效果。现报告如下。

一、资料与方法

1.1 临床资料

选取同期我院收治的100例冠心病患者为研究对象。纳入标准:①符合冠心病诊断标准者;②病程>1年者;③接受冠心病常规治疗者;④患者及家属签署知情同意书。排除标准:①合并恶性肿瘤、肝肾功能障碍等严重疾病者;②存在意识不清无法正常交流者;③依从性差,无法配合本研究者。将患者随机分为对照组和观察组各50例。对照组男26例、女24例,年龄43~69(55.01±6.33)岁;病程1~5(2.98±0.64)年;冠状动脉管腔狭窄程度:冠状动脉腔轻度狭窄(25%~50%)13例,冠状动脉腔中度狭窄(50%~74%)21例,冠状动脉腔重度狭窄(≥75%)16例;受教育程度:初中及以下12例,高中/中专23例,大专及以上15例。观察组男25例、女25例,年龄44~69(55.18±6.35)岁;病程1~5(2.91±0.60)年;冠状动脉管腔狭窄程度:冠状动脉腔轻度狭窄(25%~50%)12例,冠状动脉腔中度狭窄(50%~74%)23例,冠状动脉腔重度狭窄(≥75%)15例;受教育程度:初中及以下10例,高中/中专26例,大专及以上14例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究符合《赫尔辛基宣言》相关伦理原则,患者及家属了解本研究内容并自愿签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 对照组

实施常规心肺康复运动计划干预。运动项目包括踏板、跑步机、自行车、弹力带等运动方式,并以心电图监测患者心功能,根据心电图结果调整运动强度,连续干预4周。

1.2.2 观察组

实施以心肺运动检测系统为基础的个性化心肺康复干预。首先进行心肺运动功能测试(CPET)检测其最大有氧运动负荷量后,首先使用40%最大有氧运动负荷量制订初步运动计划,后续使用心肺运动检测系统,根据冠心病患者运动实时心肺情况调整心肺运动计划。①热身运动:在40%最大有氧运动负荷量运动度基础上冠心病患者首先经热身运动5~10min后,热身运动以静力拉伸、低水平有氧运动为主,逐渐活动拉伸全身肌肉、关节,持续使用心肺运动检测系统检测冠心病患者心肺负荷情况,若患者心率、呼吸均较平稳,可适当加快热身运动频率,缩短热身运动时间,逐渐缩短至5min以内;若患者心跳加速、呼吸急促,则降低热身运动频率,增加每项运动间隔休息时间,延长热身活动时间,保证患者平稳热身且充分激活肌肉关节。②运动训练:由有氧运动、辅助阻抗训练、柔韧性训练组成,运动目标为实时心率达到最大心率60%~70%、氧耗量达到最大摄氧量40%~70%,以患者运动20~30min达到运动目标为佳,若患者运动5~10min,心率便达到甚至超过最大心率60%、氧耗量达到最大摄氧量40%且不超过最大心率70%、最大摄氧量70%需要立即减缓运动强度,增加运动间隙休息时间,及时补充能量与水分;若患者运动5~10min即达到甚至超过最大心率70%、最大摄氧量70%需要缓慢停止康复训练,并给予适当葡萄糖等补充能量,且需要调整康复训练计划,延长训练前热身时间,去除强度过大训练种类,降低训练强度。若患者训练10~20min心率达到运动目标可适当减缓运动强度,延长初期简单训练时间,逐渐提高患者运动耐受度;当患者持续训练20~30min达到运动目标,可维持该训练强度,并逐渐缩短热身时间;当患者持续训练超过30min达到甚至未达到运动目标,需要增加训练强度,可适当增加高强度训练项目。训练维持每次30min,2次/周,根据患者达到运动目标时间逐渐增加运动频率和运动时间,连续护理干预4周。

1.3 观察指标

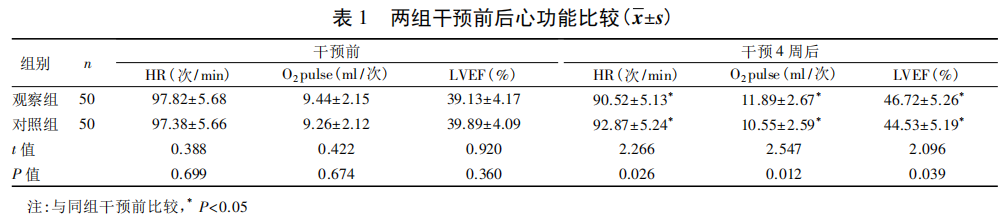

①心功能:使用某品牌机器检测干预前和干预4周后同一时间点两组心率(HR)、氧脉搏(O2pulse)、左心室射血分数(LVEF)。

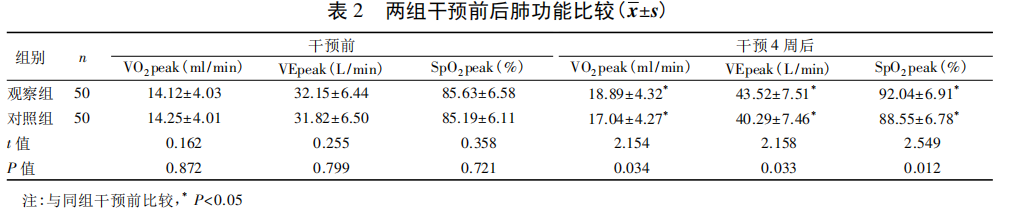

②肺功能:使用CPET检测干预前和干预4周后两组峰值摄氧量(VO2peak)、峰值分钟通气量(VEpeak)、峰值脉氧饱和度(SpO2peak)。

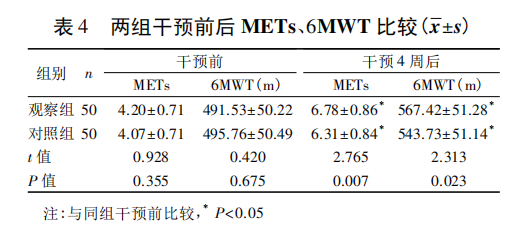

③运动能力:在干预前和干预4周后使用CPET计算运动耐量(METs),检测6分钟步行距离(6MWT),检测步骤为在30m直行距离上每间隔5m设置标记,患者尽最大努力折返行走6min,标记最终位置,计算6MWT。

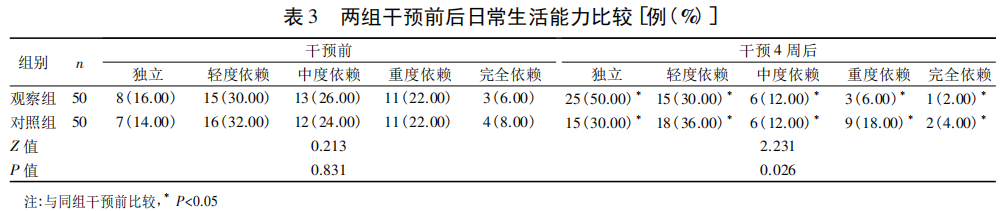

④日常生活能力:干预前和干预4周后采用日常生活能力量表(ADL)评估两组日常生活能力,包括洗漱、进食、穿衣、大小便等10项,满分100分,得分100分为独立、75~95分为轻度依赖、50~70分为中度依赖、25~45分为中度依赖、0~20分为完全依赖。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0统计学软件处理数据。计数资料以百分比表示,行χ2检验;计量资料以x-±s表示,行t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

二、结果

2.1 两组干预前后心功能比较见表1

2.2 两组干预前后肺功能比较见表2

2.3 两组干预前后日常生活能力比较见表3

2.4 两组干预前后METs、6MWT比较见表4

三、讨论

由于冠心病患者冠状动脉狭窄导致其心肌供血和氧代谢能力不足,适当运动强度符合患者身体素质和运动需求才可达到预期心肺康复效果,因此,需要使用科学准确方式判断患者心肺功能情况调整心肺康复运动计划。

常规心肺康复运动中以心电图变化为主的运动试验测评调整运动强度和计划,可检测冠心病患者心脏负荷情况,避免心肺康复运动过度,但无法判断出最适合患者心肺符合的运动强度,且为避免冠心病患者运动过度加重病情,护士在制订心肺康复运动计划时一般设定的运动量较少,导致预期心肺康复效果难以达到。心肺运动检测系统在冠心病患者运动时对其心脏血管、呼吸系统进行非侵入性测量,且可综合检测患者心功能和肺功能,准确评估冠心病患者运动时心肺负荷情况。本研究结果显示,干预4周后,观察组O2pulse、LVEF、VO2peak、VEpeak、SpO2peak均高于对照组(P<0.05),HR低于对照组(P<0.05),说明以心肺运动检测系统为基础的个性化心肺康复干预冠心病患者可有效改善其心肺功能。分析原因:冠心病患对缺氧缺血耐受能力较低,由于冠状动脉狭窄影响血液循环,运动时易出现负荷量快速增加,而心肺运动检测系统由于其非侵入性,在运动时即可实时监测冠心病患者心肺负荷情况,可在心肺康复运动干预前通过心肺运动检测系统检测计算出患者最大有氧运动负荷量,从而在开始时以实时心率达到最大心率60%~70%、氧耗量达到最大摄氧量40%~70%为当次运动目标,在保障冠心病患者心肺康复运动安全性同时达到理想心肺康复效果;灌注进行心肺康复运动时,当患者在较短运动时间内达到运动目标说明心肺康复运动强度过大,而冠心病患者需要逐渐适应心肺康复运动,避免心肺不必要的负担甚至损伤,因此,可及时降低心肺康复运动强度,延长运动间隙休息时间,减轻患者心肺负担;若患者需要较长时间甚至运动全程均未达到运动目标说明心肺康复运动强度不足,可通过适当增加运动强度、缩短热身时间等方式及时调整运动计划。因此,以心肺运动检测系统为基础的个性化心肺康复干预可为冠心病患者制订最合适的训练计划,从而达到改善患者心肺功能的目的。

冠心病患者需避免剧烈运动,且由于患者对运动量不了解,通常会减少日常生活中运动量,且由于心肌缺血缺氧,导致其运动能力下降,降低其日常生活活动能力。常规心肺康复运动干预无法用心电图实时监测患者心功能,且检测指标有限,无法全面体现患者心肺功能和运动耐受度,从而心肺康复训练不符合患者身体情况,导致其运动能力和日常生活能力改善效果一般。本研究结果显示,干预4周后,观察组METs、6MWT、ADL评分均高于对照组(P<0.05,P<0.01),说明以心肺运动检测系统为基础的个性化心肺康复干预应用于冠心病患者中,可提高其运动能力和日常生活活动能力。分析原因:心肺运动检测系统可为患者制订最科学且适合的心肺康复运动计划,达到改善患者心肺功能的效果,且坚持长时间运动可提高机体对运动的适应性,改善患者肌肉代谢和肌肉纤维结构,增加心肌细胞氧化酶活性,从而提高冠心病患者有氧阈值,改善其血液循环,缓解心肌缺氧缺血,有利于稳定患者心绞痛状态,减少心绞痛发作,从而提高患者运动能力,改善其躯体活动受限程度;心肺康复训练过程中护士对患者讲解训练目的、意义等,可加强冠心病患者对疾病认知,改善患者临床症状,从而提高患者日常生活活动能力。

综上所述,对冠心病患者实施以心肺运动检测系统为基础的个性化心肺康复干预,可改善其心肺功能,提高患者运动能力和日常生活活动能力,为心肺运动检测系统用于冠心病患者护理干预提供依据。

参考文献(略)

作者:吴桔青,陈雅萍,沈琰蕾

作者单位:浙江省荣军医院嘉兴市第三医院

文章来源:齐鲁护理杂志2022年7月第28卷第13期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。