目前,各级医院的心脏康复工作均受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响,医院心脏康复中心的工作几乎处于停滞状态。加拿大学者于2020年发布的“COVID-19大流行期间建立虚拟心脏康复管理的指导与实践”给我们提供了参考。本文在《冠心病心脏康复基层指南(2020年)》的基础上详细阐述全科医生如何制定冠心病患者的社区或居家心脏康复计划,以推动基于医院康复中心与家庭协同管理的心脏康复新模式普及,在全科医学领域进一步推广心脏康复适宜技术的应用。

一、社区心脏康复概述

心脏康复是对心血管疾病进行长期综合性管理,其主要目标是通过生活方式改变控制心血管危险因素,稳定或部分逆转冠状动脉粥样硬化进程。心脏康复分为院内康复期(Ⅰ期)、院外早期康复或门诊康复期(Ⅱ期)和社区/家庭长期康复期(Ⅲ期)。社区/家庭长期康复期(Ⅲ期)是二级及以上医院出院的冠心病患者完成心脏康复程序的延续,做好社区/居家长期康复,可帮助患者逐渐恢复运动能力和维持生活方式改变,满足患者恢复社会职业活动对体适能 (physical fitness)的需求。

社区医院心脏康复团队包括接受过心脏康复专业培训的全科医师和护师各1名,可设置康复治疗师1名,兼职营养师和心理医师各1名。全科医师作为心脏康复团队组长全面负责心脏康复患者运动康复评估、运动处方制定、运动训练指导和慢性病管理服务,具体包括:执行上级医院制订的康复治疗方案,建立心脏康复管理档案,制定现阶段个性化运动处方和危险因素控制措施,指导患者进行规范二级预防药物,督促患者自我改变生活方式,积极开展健康教育和随访,对出现紧急情况的患者及时转诊上级医院。

二、社区心脏康复训练场景

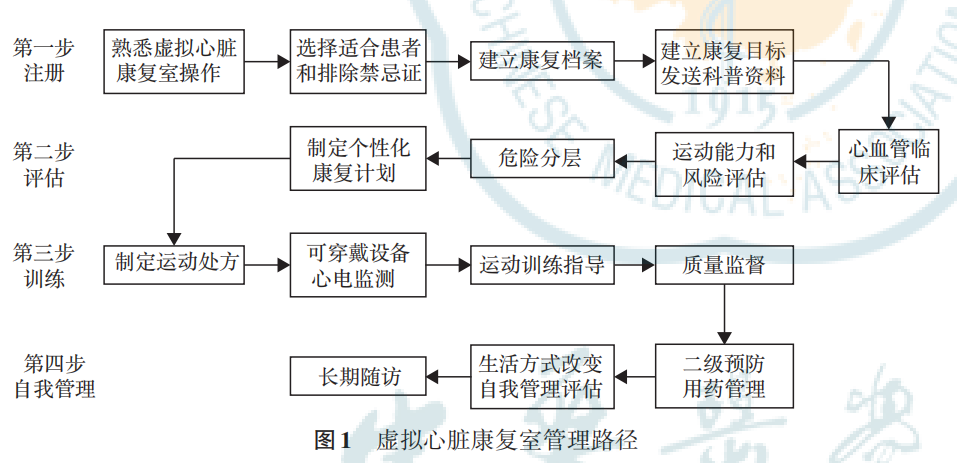

社区医院的心脏康复训练场所应因地制宜,可利用走廊、健康教育活动大厅等公共空间设置训练场所,运动评估设备以满足6min步行试验相关要求设备为主,心电监护以可穿戴心率监测设备为主,运动训练设备以阶梯训练和家用功率自行车为主,急救设备以氧气袋、急救箱(急救药品)抢救床等为主。可建立虚拟心脏康复室(virtual care for cardiac rehabilitation),由全科医生管理并执行标准化社区医院心脏康复管理路径。在社区医院心脏康复训练的实际场景中,应用虚拟心脏康复室做为管理平台,注册、监督和指导患者进行现场康复训练,对经过评估后病情稳定的冠心病患者,可通过虚拟心脏康复室指导其居家心脏康复。在社区医院康复的中危或低危冠心病患者,首先在社区医院虚拟心脏康复室注册,然后按照社区心脏康复标准化管理路径进行康复评估、运动训练和自我管理。见图1。对病情稳定且有社区医院运动训练经验的低危或中危冠心病患者进行居家运动训练,全科医生通过虚拟心脏康复室向居家运动训练的冠心病患者推送提醒、运动处方、营养食谱和心理调查问卷等,患者在线记录居家运动训练时的心率、运动时间、运动强度和患者自我劳累评分(RPE)等信息。通过双方随时信息互动提高冠心病患者居家运动训练的安全性和依从性。全科医生也可通过虚拟心脏康复室定期向所有注册心脏康复的患者推送心血管健康科普知识,促进患者了解心血管动脉粥样硬化斑块形成过程,引导患者积极参与主动健康和完成36次全程康复课程。

第一步:患者注册,由心脏康复团队的全科医生接诊并评估患者心脏康复的适应证,排除禁忌证,录入患者信息建立心脏康复档案,建立康复目标。

第二步:康复评估,参照患者住院病历和问诊信息录入心血管临床评估信息,了解其运动能力和风险,可做Duke活动状态指数(DASI)问卷、6min步行试验或阶梯运动试验评估运动能力对患者进行危险分层并制定个性化康复方案,方案优先考虑心脏康复核心管理事项和安全原则。

第三步:运动训练,为患者制定个性化运动处方,应用可穿戴设备监测心率,对患者进行个性化强度的运动训练,告知注意事项,按照相关指南建议建立心脏康复质量保证和阶段性评价制度。

第四步:自我管理,心脏康复团队与患者及时在线沟通,了解其运动训练时RPE,定期预约门诊随访,在随访中督促其维持生活方式改变,提高药物治疗依从性,实现患者主动参与康复管理。

三、制定心脏康复计划

3.1 心脏康复计划框架

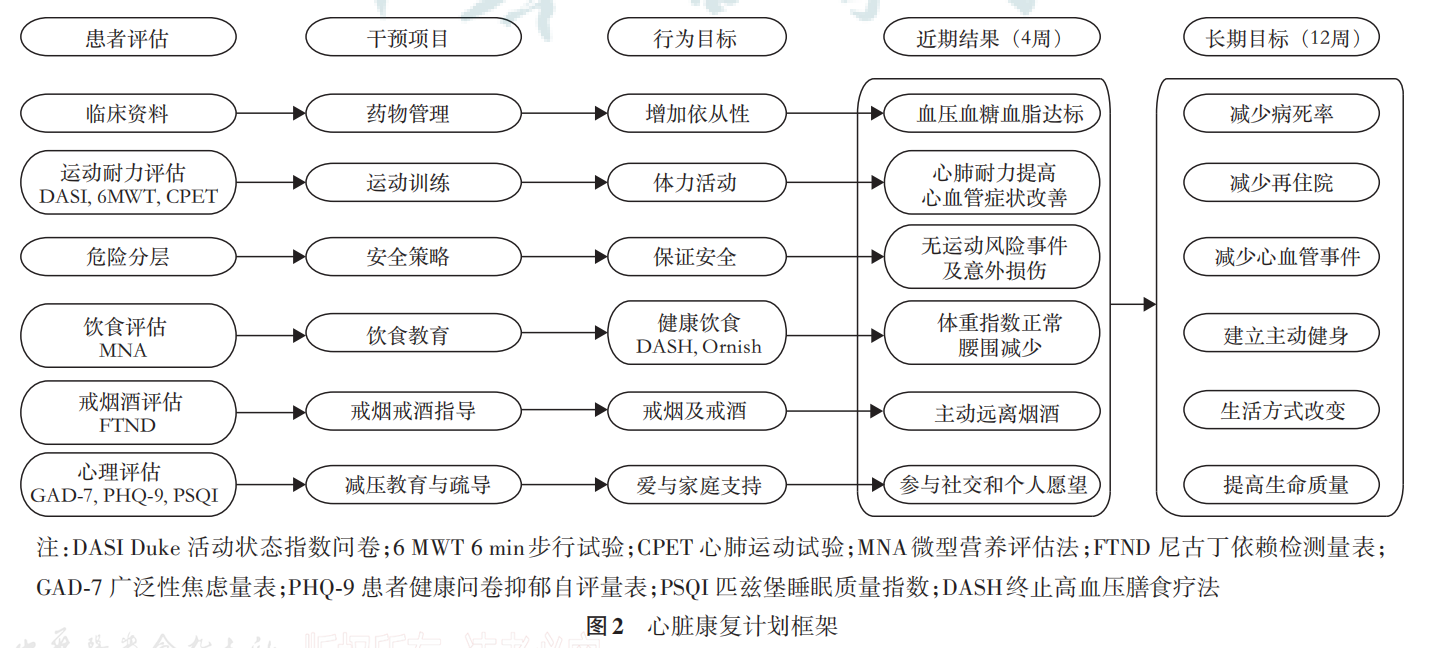

应包括冠心病相关健康教育,生活方式医学干预、心理压力干预、危险因素医学干预、实施监督与质量控制等组成框架内容。同时,应明确设置生活方式改变和危险因素干预的短期目标和长期目标。短期目标可通过设置可及性量化评估指标在4周内完成或接近目标,长期目标可在实现短期目标的基础上设置12周或更长时间。见图2。对发生

急性心肌梗死或经皮冠状动脉介入治疗术(percutaneous coronary intervention,PCI)治疗的患者,其长期目标是在心脏康复团队指导下,逐渐改变生活方式,遵医嘱药物治疗,减轻心理压力并积极参与社会活动,预防冠心病急性事件再发生,改善预后。

3.2 心脏康复计划核心管理项目

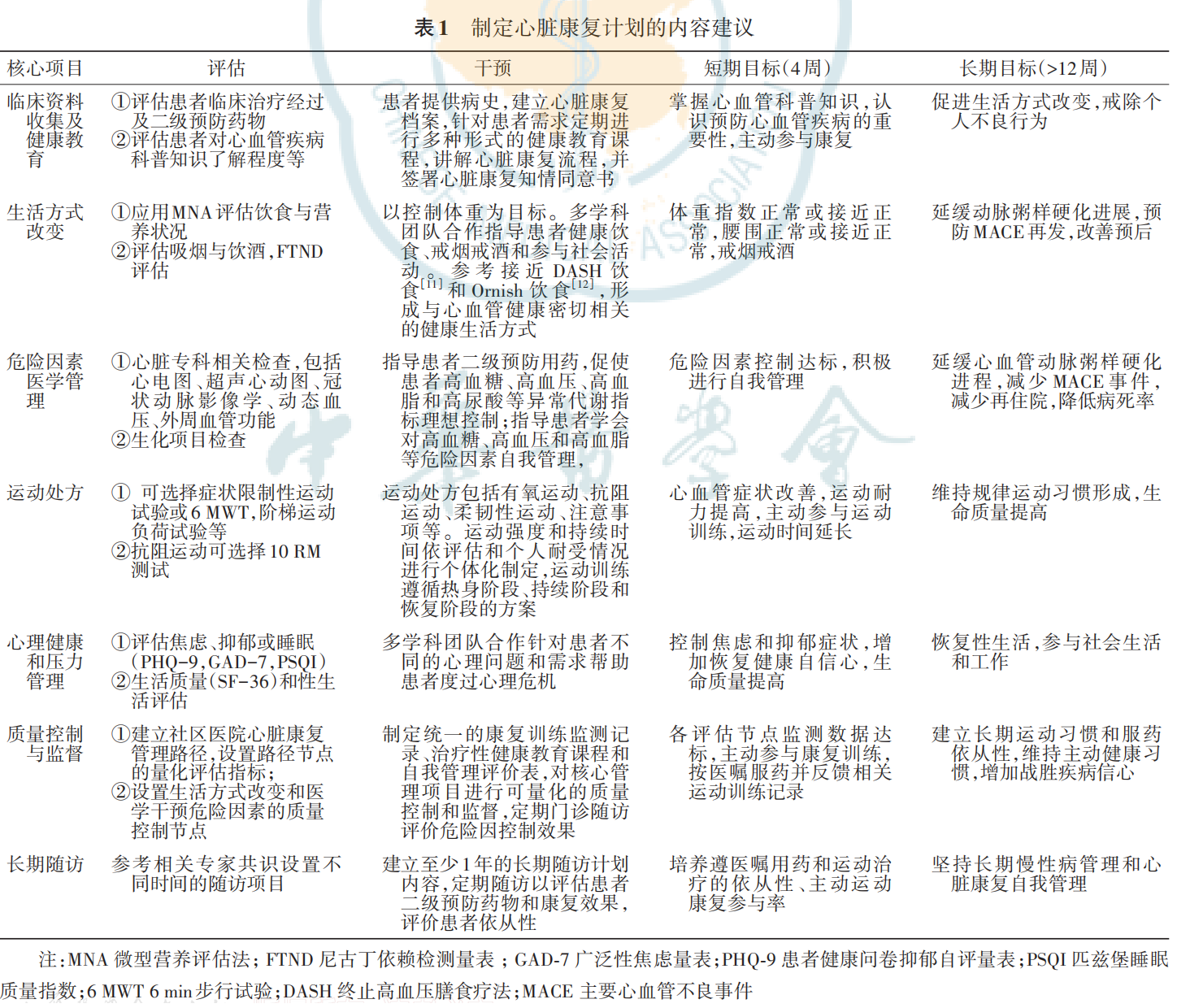

心脏康复团队制定详细的个性化心脏康复计划对患者提高生活质量和预防心血管事件复发至关重要。心脏康复的5个核心管理项目包括患者评估、运动训练、饮食指导、危险因素管理(吸烟、血脂、血压、体重、糖尿病)和心理干预。按照心脏康复核心管理项目和心脏康复计划框架,制定结构化心脏康复计划可规范社区医院心脏康复管理路径。制定统一的心脏康复监测记录、治疗性健康教育课程和自我管理评价表,以此监督全科医生实施心脏康复质量控制,增强患者生活方式改变和遵守二级预防药物,实现预防发生不良心血管事件的长期康复目标。核心管理项目相关内容见表1。

3.1.1 健康教育

介绍有循证医学证据的健康科普知识有利于增加患者对控制危险因素可降低冠心病的认识和理解,鼓励患者和家人参与健康教育,对其健康行为改变和自我管理具有积极作用。健康教育题目包括:①心血管病理生理学和症状;②体育锻炼、健康饮食和体重管理;③戒烟和预防复吸;④血压、血脂、血糖和体重生活行为管理;⑤血压、血脂和血糖的医学和用药管理;⑥心理和情绪自我管理;⑦日常生活活动和职业/职业因素;⑧恢复性生活以及处理性功能障碍;⑨心肺复苏术。

3.1.2 生活方式改变

心脏康复团队合作指导患者改变生活方式,支持患者戒烟戒酒、控制体重,营养均衡、规律运动,帮助患者建立健康生活方式和心血管危险因素自我管理,实现长期心血管预防和康复的目标。

3.1.3 制定运动处方

心脏康复发团队为患者量身定制体力活动和运动训练计划,包括心肺耐力训练和肌肉力量训练,辅助柔韧性练习等。在运动训练计划实施过程中应考虑合并症和运动风险,确保患者运动安全。居家运动训练的患者应以运动安全为前提,以健康获益所需的最低身体活动为原则,以可穿戴设备监测目标心率,以谈话测试判断Borg评分,建议患者居家运动强度不应超过在医院运动训练的强度。

3.1.4 危险因素管理

全科医生指导患者二级预防用药,促进患者高血糖、高血压、高血脂和高尿酸等异常代谢指标理想控制和自我管理。对于患者在心脏康复过程中出现的心率和节律异常等新发的心血管相关症状,可转上级医院心血管专科及时处理。

3.1.5 心理健康和压力管理

全面评估患者焦虑、抑郁和睡眠状况与实现心脏康复目标密切相关。缺乏爱与家庭社会支持的患者会导致不良的健康结果。患者应接受心理问题、生命质量和性健康问卷筛查,多学科团队要针对患者不同的心理问题和需求帮助患者度过心理危机。

3.1.6 质量控制

在心脏康复计划中设置生活方式改变和医学干预危险因素的质量控制节点,对核心管理项目应进行可量化的质量控制。定期监督各节点量化评估数据,促进心脏康复效果向长期目标推进。

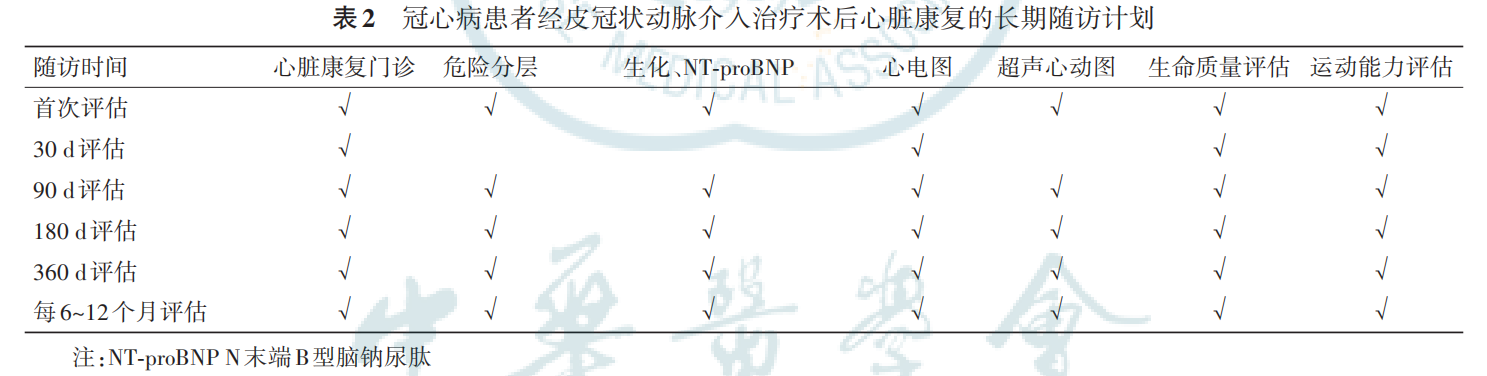

3.1.7 长期随访:长期随访可增加康复治疗依存性和自我健康管理能力。可对心脏康复患者设置初始评估、30d、90d、180d和365d评估的长期随访计划,1年后每6~12个月进行心血管综合评估。以冠心病患者 PCI 术后心脏康复为例,长期随访计划见表2。

四、心脏康复患者的自我管理

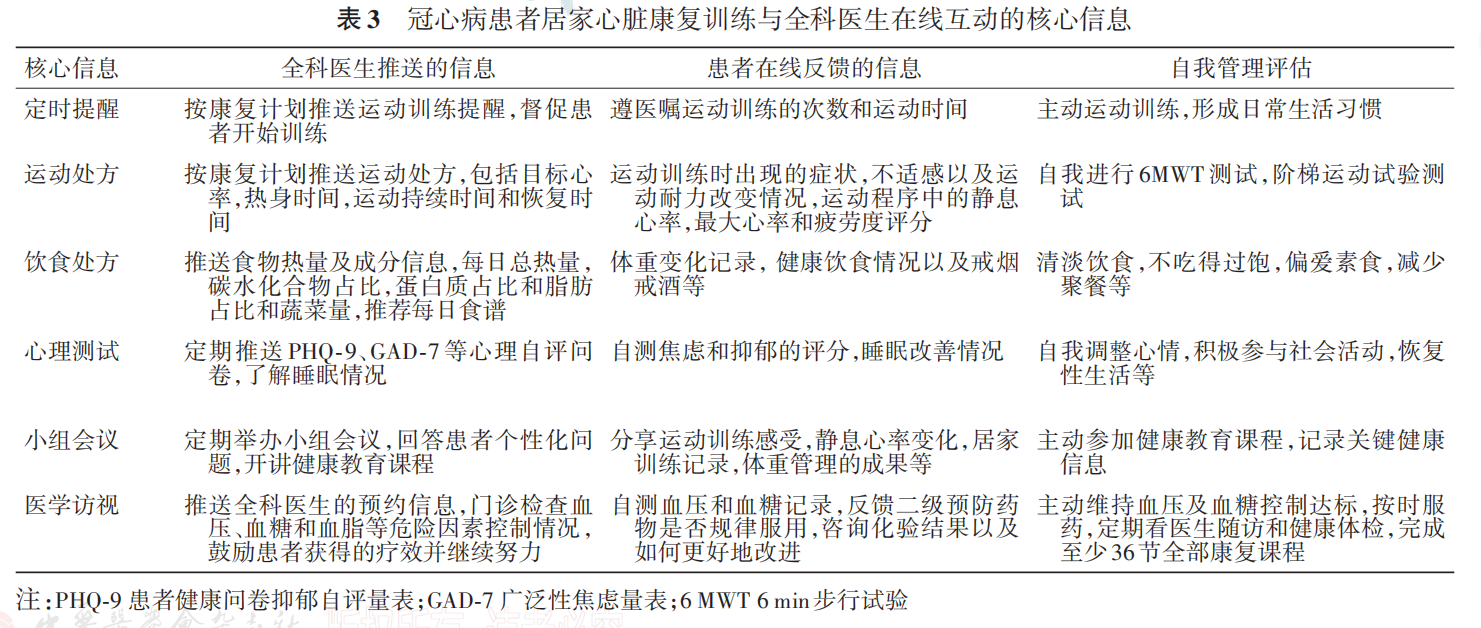

应制定统一的运动训练监测记录表和自我管理评价表,指导患者自我监测运动训练目标心率,体验不同运动强度的Borg评分标准,判断运动训练效果,识别心血管风险的症状,安排相关健康教育课程,掌握运动相关不适应症状的处置方法。全科医生通过与患者在线互动与心脏康复密切相关核心信息,提升患者心脏康复的自我管理效能,提高患者运动康复的依从性。见表3。

总之,心脏康复计划由心血管病相关健康教育、生活方式危险因素管理、医疗危险因素管理、心理健康(压力管理)、运动处方制定与监督实施、运动康复质量控制和定期随访核心内容组成。为了强化心脏康复计划有效实施,应建立定期监督措施与量化评估目标,通过定期监督评估量化指标,实现短期目标和长期目标导向的管理策略,最终达到延缓或逆转冠状动脉粥样硬化进程,改善患者预后。

参考文献:

作者:张兆国[1]冯妍[2]赵兰婷[3]年大为[4]

作者单位:北京市第一中西医结合医院康复医学科[1]首都医科大学北京安贞医院全科医学科[2]北京清华长庚医院心内科[3]北京市海淀区东升镇社区卫生服务中心康复科[4]

文章来源:中华全科医师杂志2022年10月第21卷第10期

声明:

1.本网站所有内容,凡是注明 “来源:心脏康复网”的文字、图片和音视频资料,授权转载时须请注明“来源:心脏康复网”。

2.本网所有转载文章系出于学术分享的目的,版权归原作者所有。如有侵权,请及时联系我们更改或删除。